一九一一年十月十日,武昌起義,全國震動。十月十二日,蘇州巡撫程德全,偕江蘇諮議局議員楊廷棟、雷奮兩人,邀同南通張謇,連夜共擬電稿,上奏清廷,速布立憲,即開國會,以挽狂瀾。十三日,程德全通電各省將軍督撫,徵其連署,應者寥寥。

十月十六日急電京師,朝廷不覆。二十二日,義軍克長沙,立湖南軍政府。至十二月,十五省紛告獨立,革命勢定。十六日電報雖未能拯清室於崩敗,其疏稿則成立憲派背水一搏之珍貴文獻。

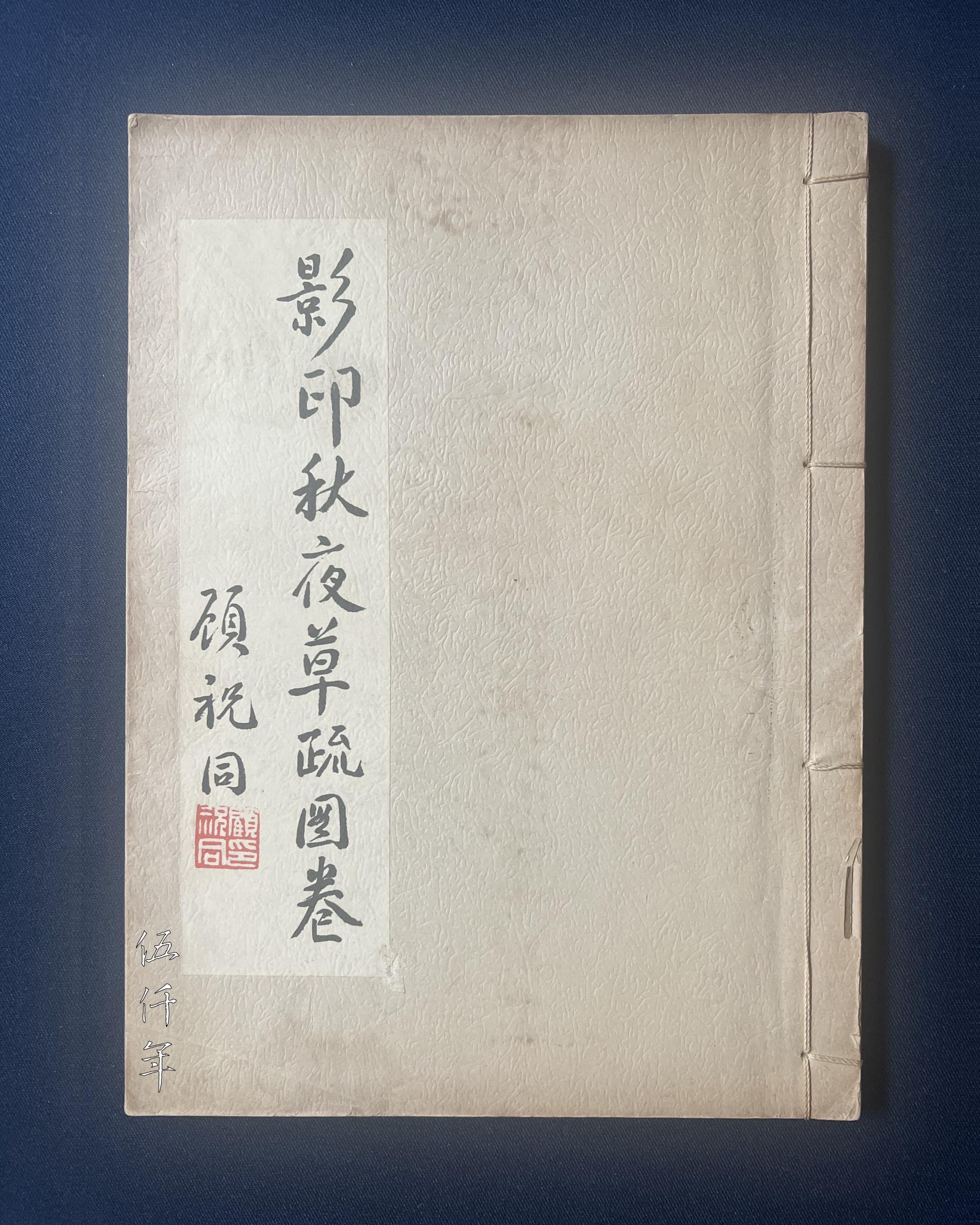

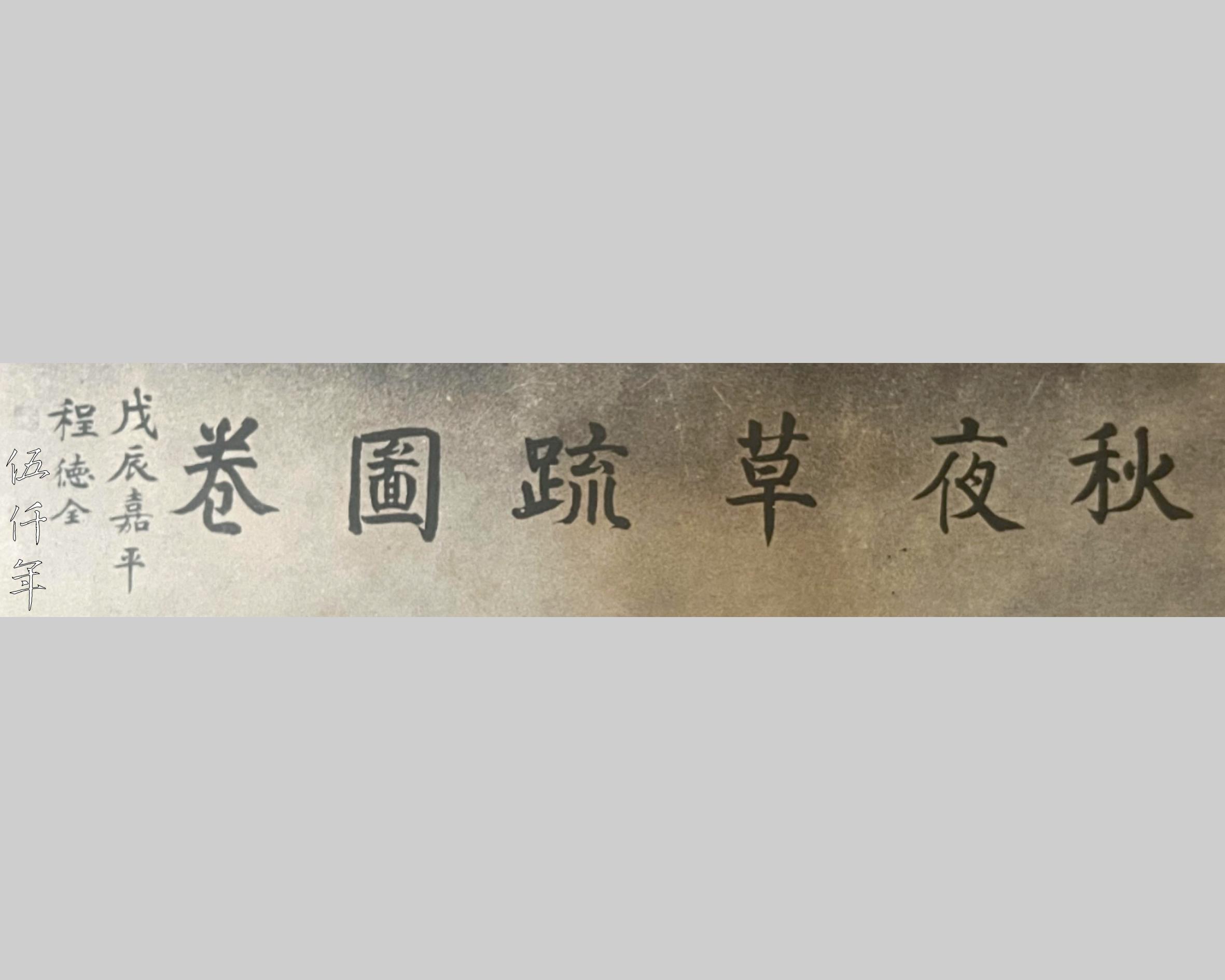

楊廷棟珍藏疏稿經年,民國十年復倩吳湖帆繪 「秋夜草疏圖」,合裝成卷。大陸淪陷,後人攜帶來臺,今藏國立歷史博物館。史家陳穎女史近得民國六十年出版 「影印秋夜草疏圖卷」,運其鴻筆,道事本末,發人深省。倘清廷及早決志立憲,民國成敗,猶未可知。

策展暨編輯室

清末,政治體制已成為中國落後世界的主要原因,尤其康熙乾隆後,大清皇帝已不像他們先輩那樣強悍,沒有 「明君聖主」,無法把握國運。凡頭腦清晰的國人,都能看出中國正日益被世界邊緣化,同時也看出解決問題的根本之道在於改變政體。君主立憲可謂不傷筋動骨,最可行的一條道路,也是中國最可能實現的理想政治體制。

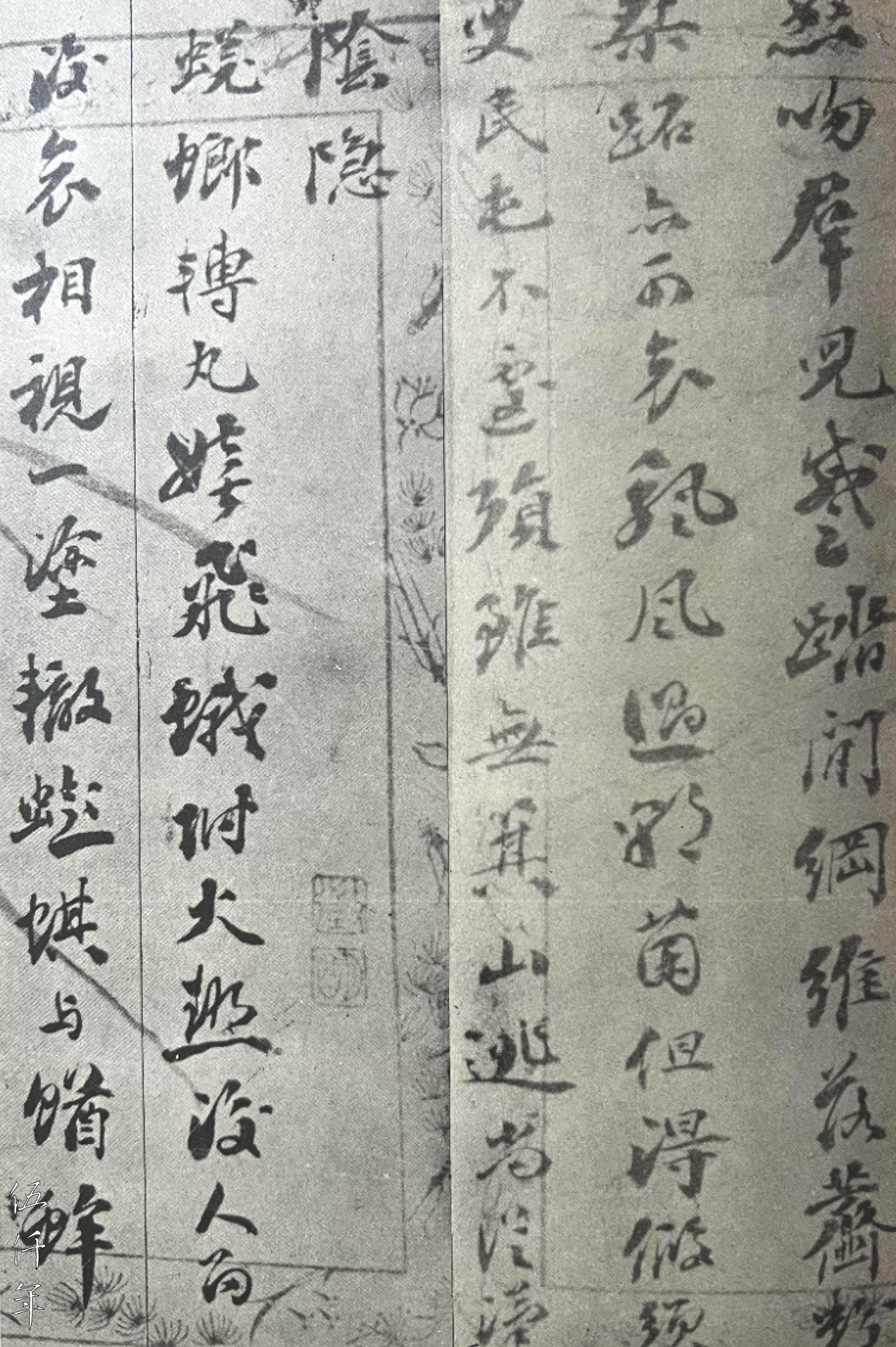

江蘇諮議局正立面

在康有為、梁啟超努力推進下,中國立憲步伐開始向前邁進。一九零五年七月十六日,清廷命鎮國公載澤等五大臣分赴東西洋各國考察憲政,作立憲準備。一九零六年九月,清廷下詔預備九年後立憲,一九零七年九月二十日,籌設資政院,一九零六年九月一日,宣佈仿行立憲,即十年至二十年後正式立憲。一九零七年十月,各地籌設諮議局,聽取民意。一九零八年,發布 《欽定憲法大綱》,制訂君主立憲路線和架構。一九一一年五月八日,發布第一屆內閣名單,十三人內閣竟有九位滿人,其中出身皇室又占七人,因此被稱 「皇族內閣」,輿論譁然。國內原先支持立憲的、觀望中的、不支持的,都對清廷立憲誠意產生強烈質疑,包括江南立憲派領袖張謇。

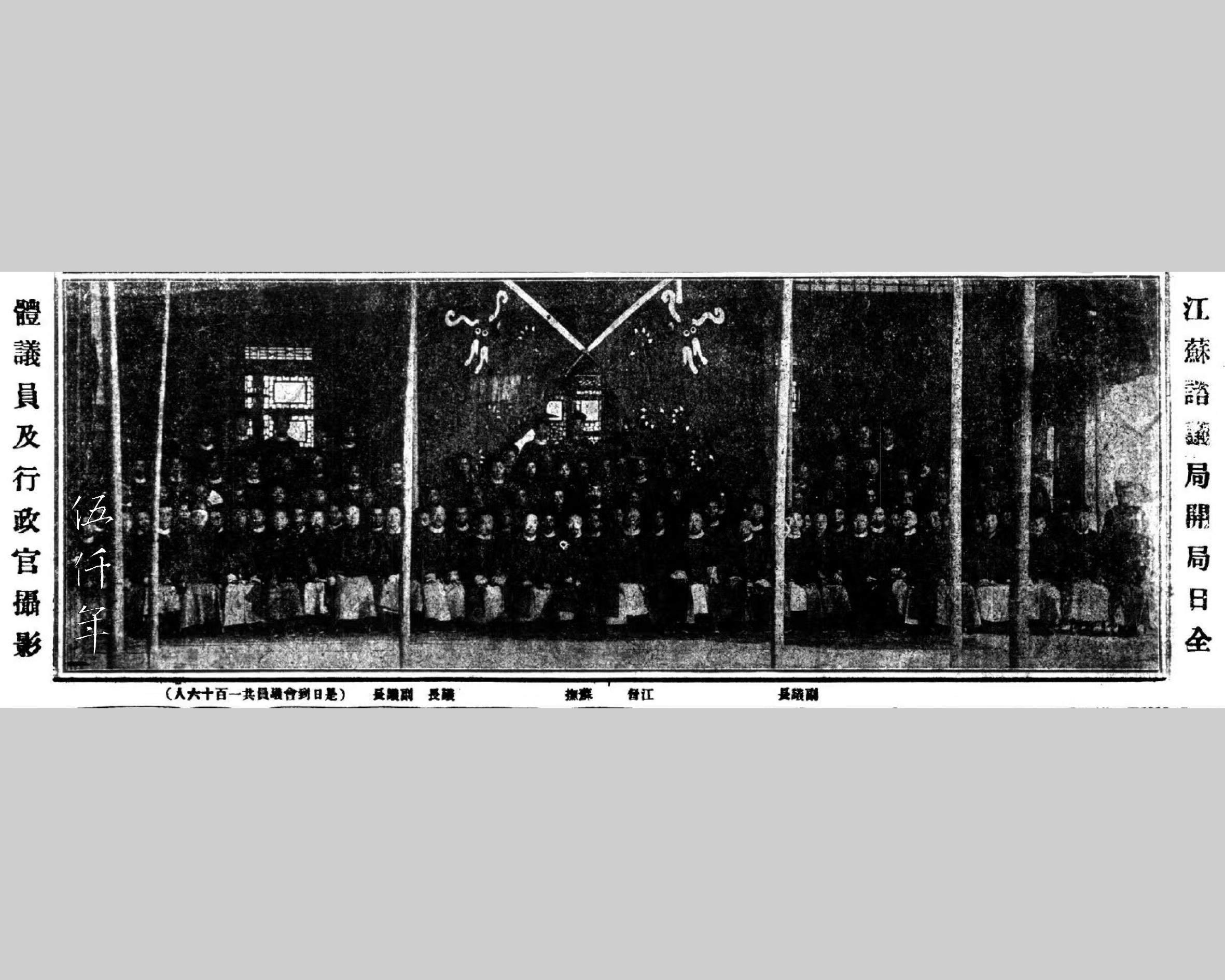

江蘇諮議局開局日全體議員及行政官合影

張謇是清末狀元,在江南享有隆望,因此籌辦江蘇省諮議局。諮議局是立憲的特殊機構,隸屬負責立憲的資政院,通俗稱各省資政院為諮議局。不過,各省諮議局於一九零九年九月成立,早於資政院,屬地方性民意機構,有權議決該省行政、預算、稅法、公債等。諮議局還負責在各省選出資政院議員,但它的權力受該省督撫嚴格限制。諮議局議員既經各省民意選出,算是中國歷史上第一次民意選舉。

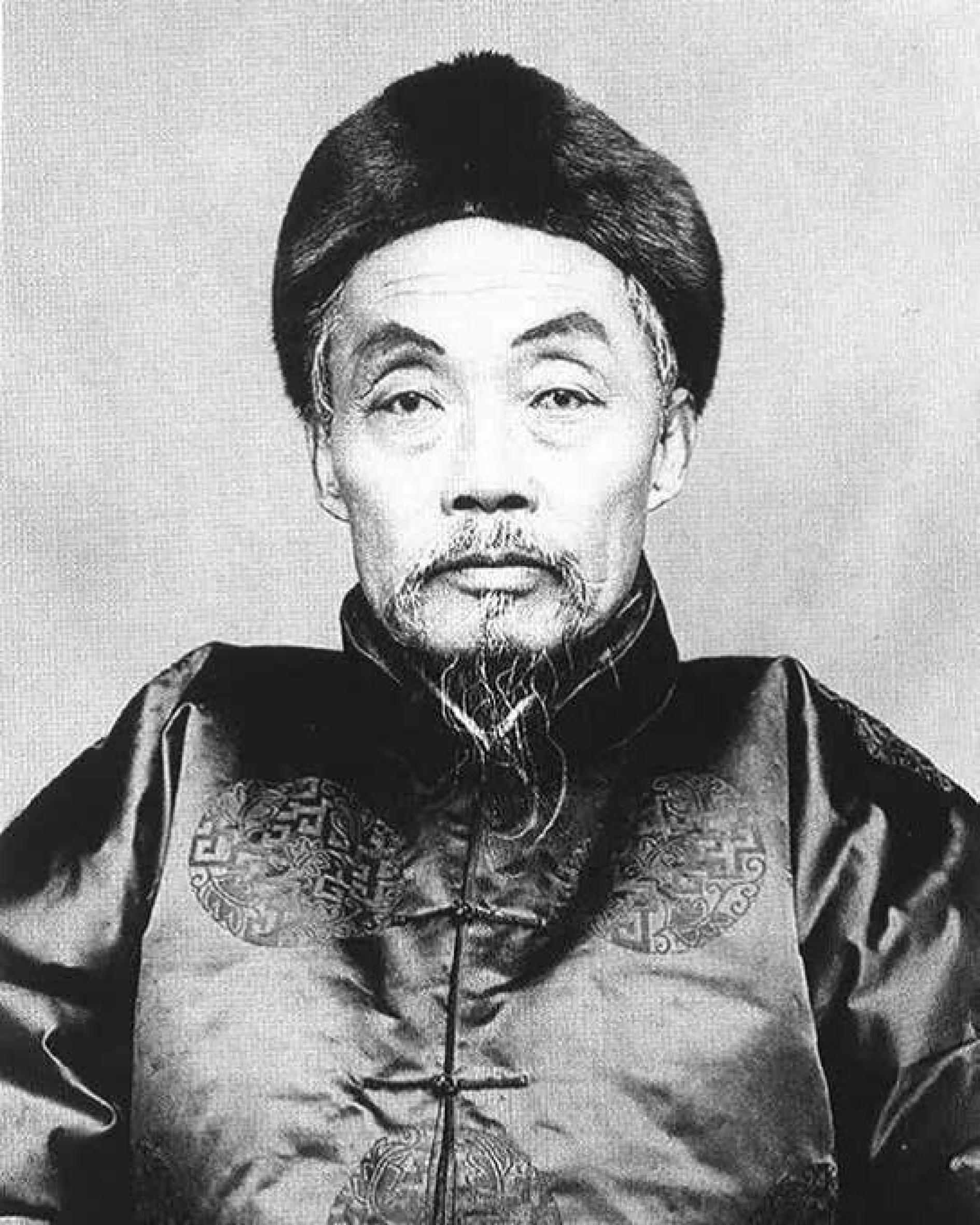

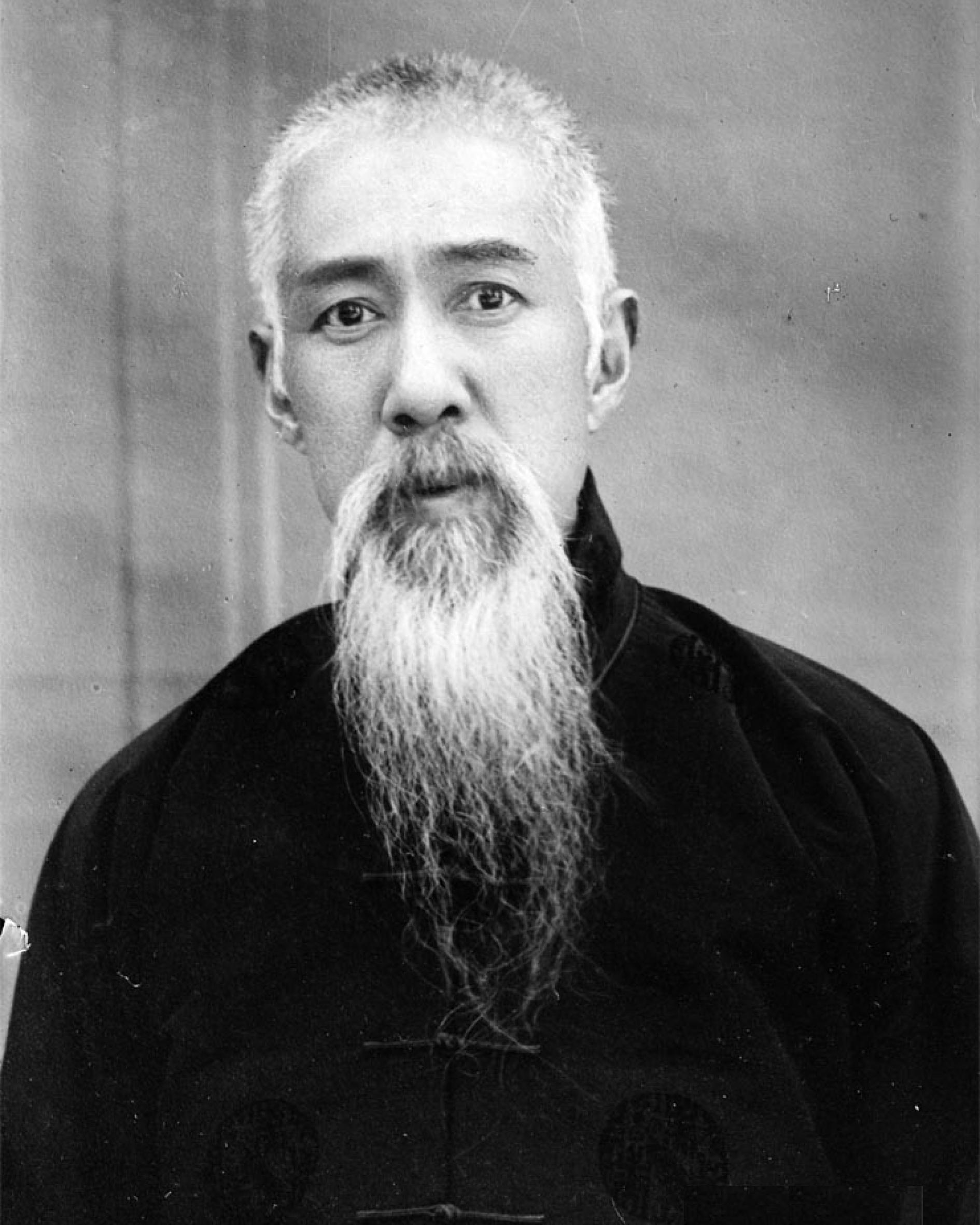

張季直 (謇) 先生遺影

一九零八年,張謇及江南官紳樊增祥、陳伯陶、夏寅官等,於南京碑亭巷設立江蘇諮議局籌辦處,總辦為樊增祥、陳伯陶,會辦為榮恒、李瑞清、趙從嘉、熊希齡等,張謇任總理。一九零九年八月,諮議局召開正式大會,張謇以五十一票 (到會九十五人) 當選議長,為江蘇立憲派代表人物。江蘇諮議局成立後曾多次召開會議,議決江蘇省立法、稅收、金融、教育等事項,對監督和評議地方政府起了作用,為江蘇最早民意機構。

張謇也是清末另一立憲派重要政治組織預備立憲公會的領袖。一九零六年十二月,江蘇、浙江、福建各省商界學界二百多人在上海成立預備立憲公會,推福建鄭孝胥為會長,江蘇張謇、浙江湯壽潛為副會長。預備立憲公會以籌備立憲事宜,推動朝廷立憲,提高人民憲政知識,出版大量宣傳品與普及憲政知識的書刊,開辦法政講習所,推動地方自治。

張謇反對革命支持立憲的基本原因,是不希望看到戰亂。他曾說:「自清光緒之季,革命風熾,而立憲之說已起。立憲所以持私與公之平,納君與民於軌,而安中國億兆人民於故有,而不至顛覆眩亂者也。」 他深受中華文化浸潤,以天下為已任。他認為革命勢必烽煙四起,只有君主立憲方能平衡各方利益。

既為江蘇諮議局議長和預備立憲公會副會長,張謇自是立憲派領袖。一直到武昌起義爆發,他仍對立憲抱極大希望。在武昌起義後,他應江蘇巡撫程德全之請,起草了一份著名的《魯撫孫寶琦蘇撫程德全奏請改組內閣宣布立憲疏》,簡稱《秋夜草疏》。

張謇在《嗇翁自訂年譜》回憶:「(辛亥八月) 二十五日 (西曆一九一一年十月十六日)。至蘇。巡撫程德全甚韙余請速布憲法開國會之議,屬為草奏。倉卒晚膳,回旅館,約雷生奮、楊生廷棟二人同作。時余自書,時屬二生書,逾十二時稿脫。」 年譜所記,是辛亥革命歷史轉折期的一個重要奏疏,亦即《秋夜草疏》,是清末立憲派最後一搏。

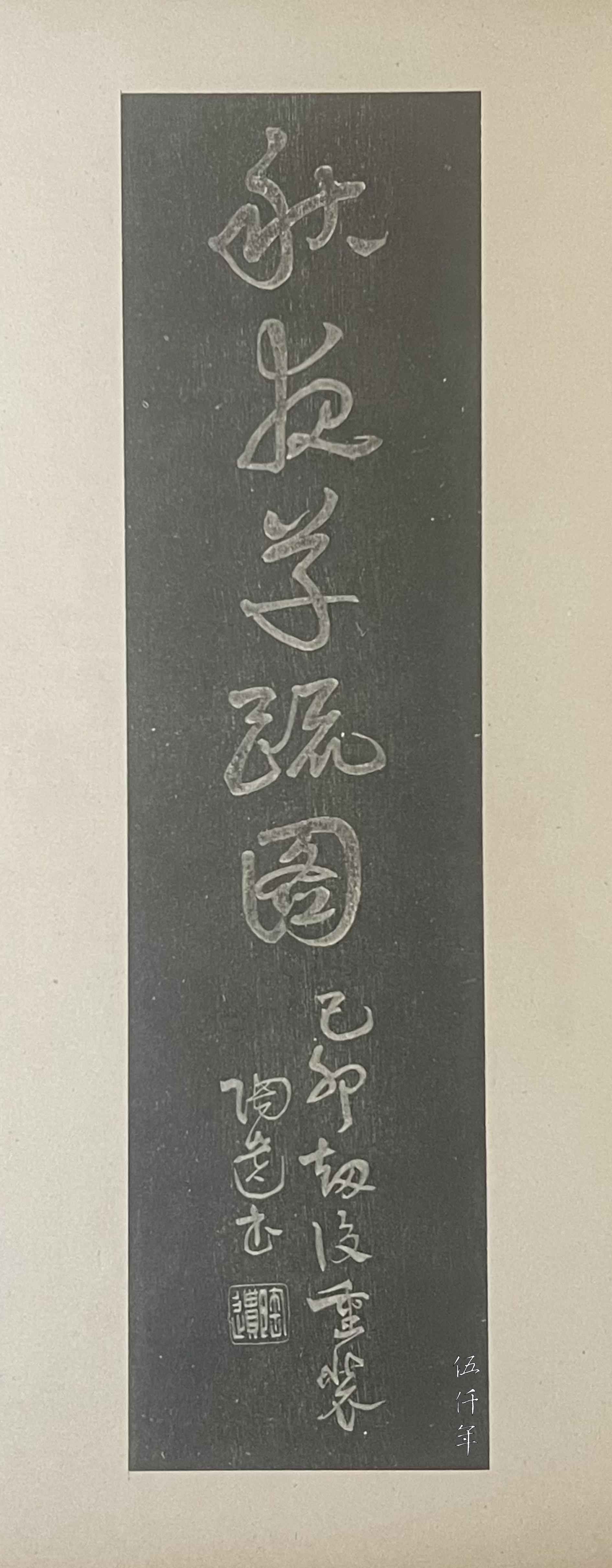

陳陶遺書 「秋夜草疏圖卷」 箋條

《秋夜草疏》為當時擬稿人之一楊廷棟所藏,並請各家題跋繪圖,裝池成《秋夜草疏圖卷》,完整紀錄了此歷史事件,現藏國立歷史博物館。楊廷棟的跋文詳細描述了當年情景:

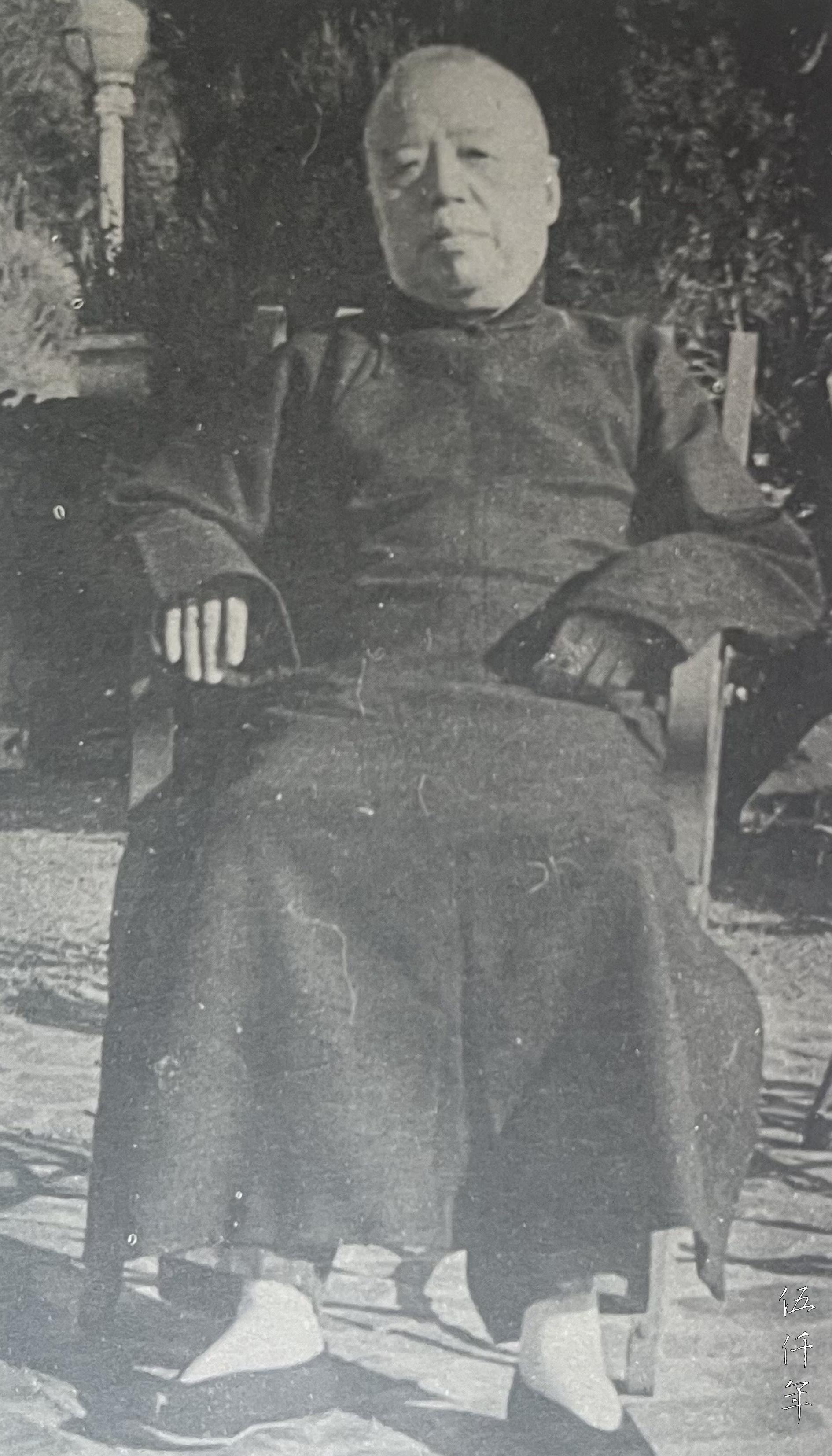

楊翼之 (廷棟) 先生遺影

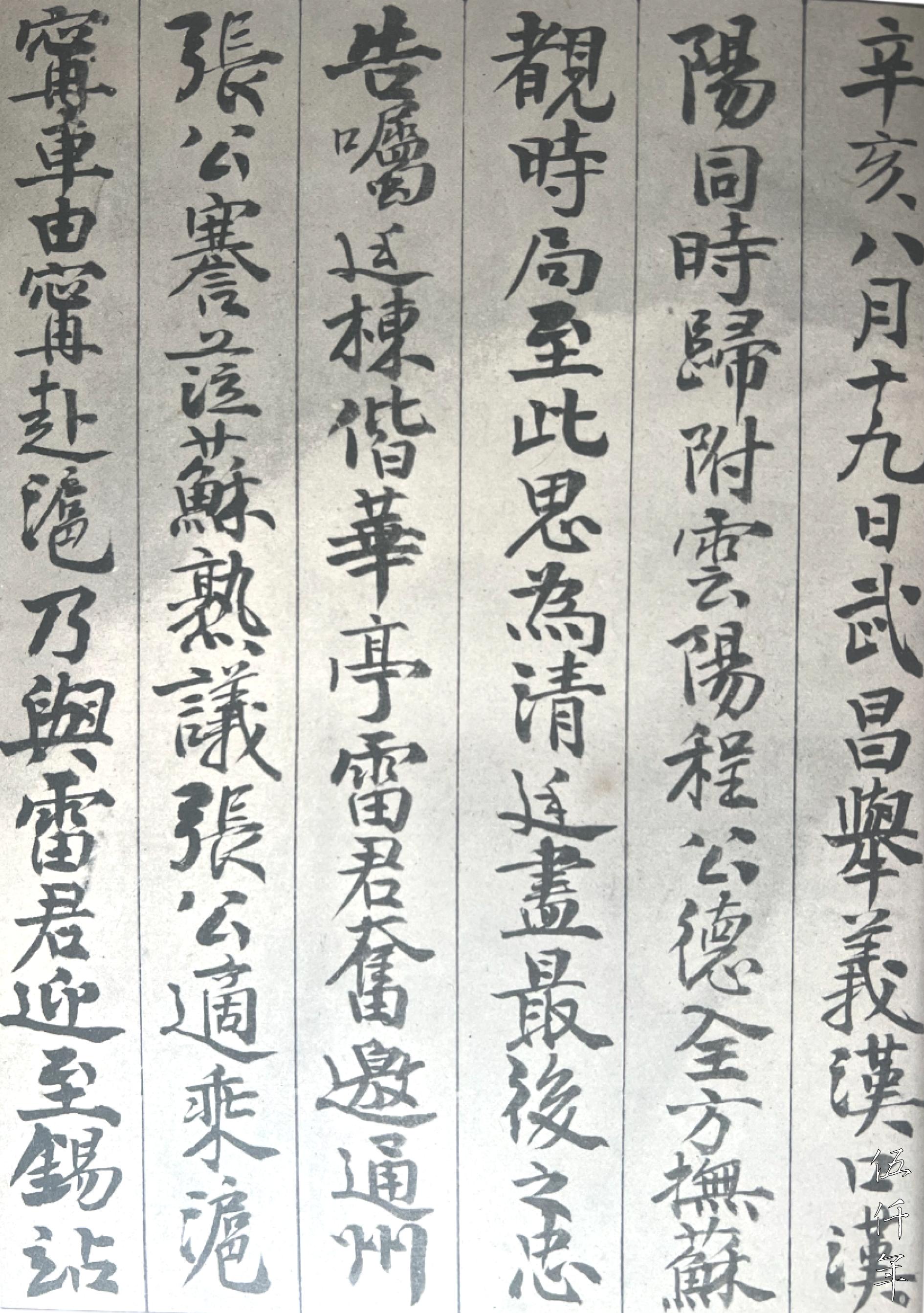

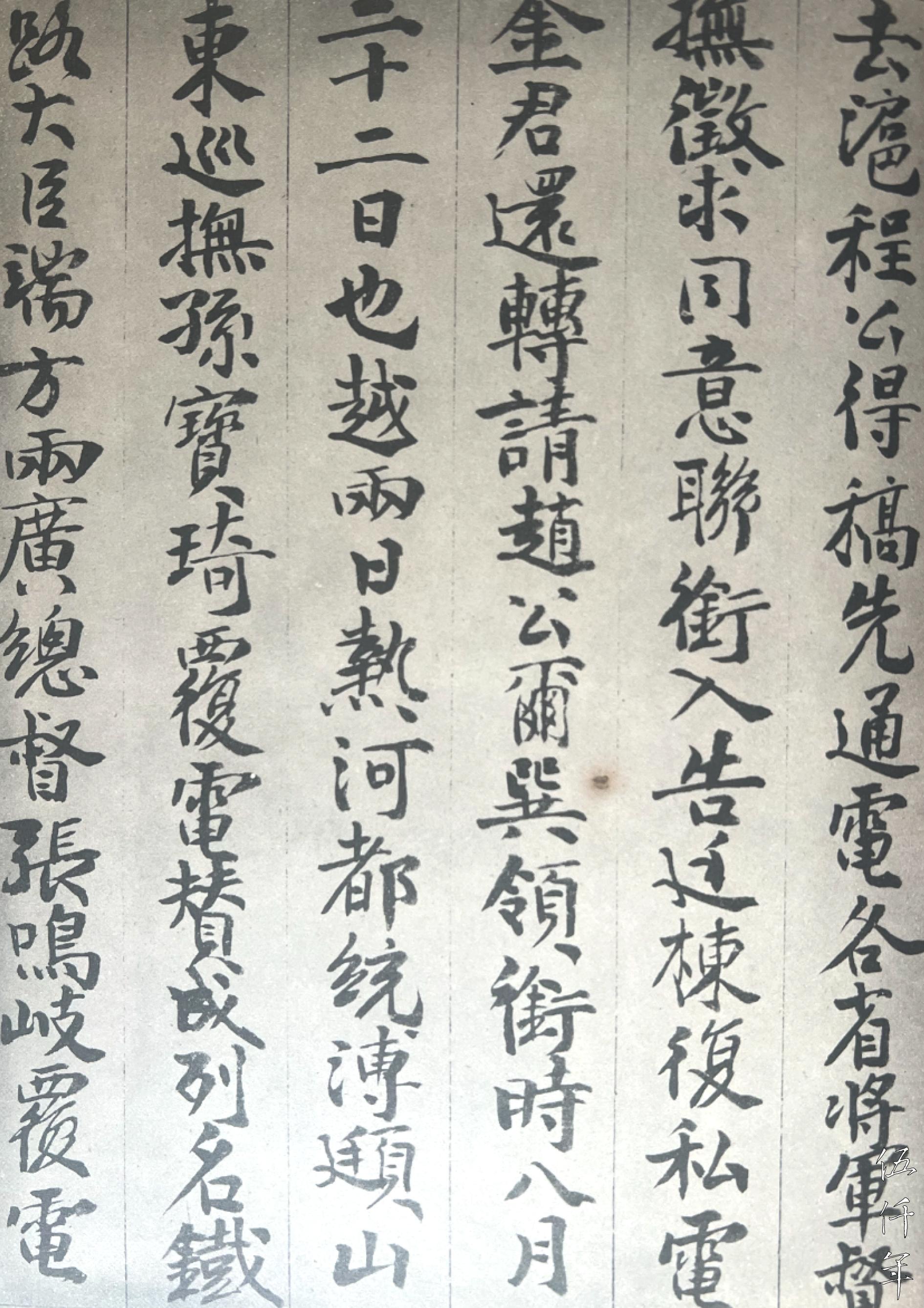

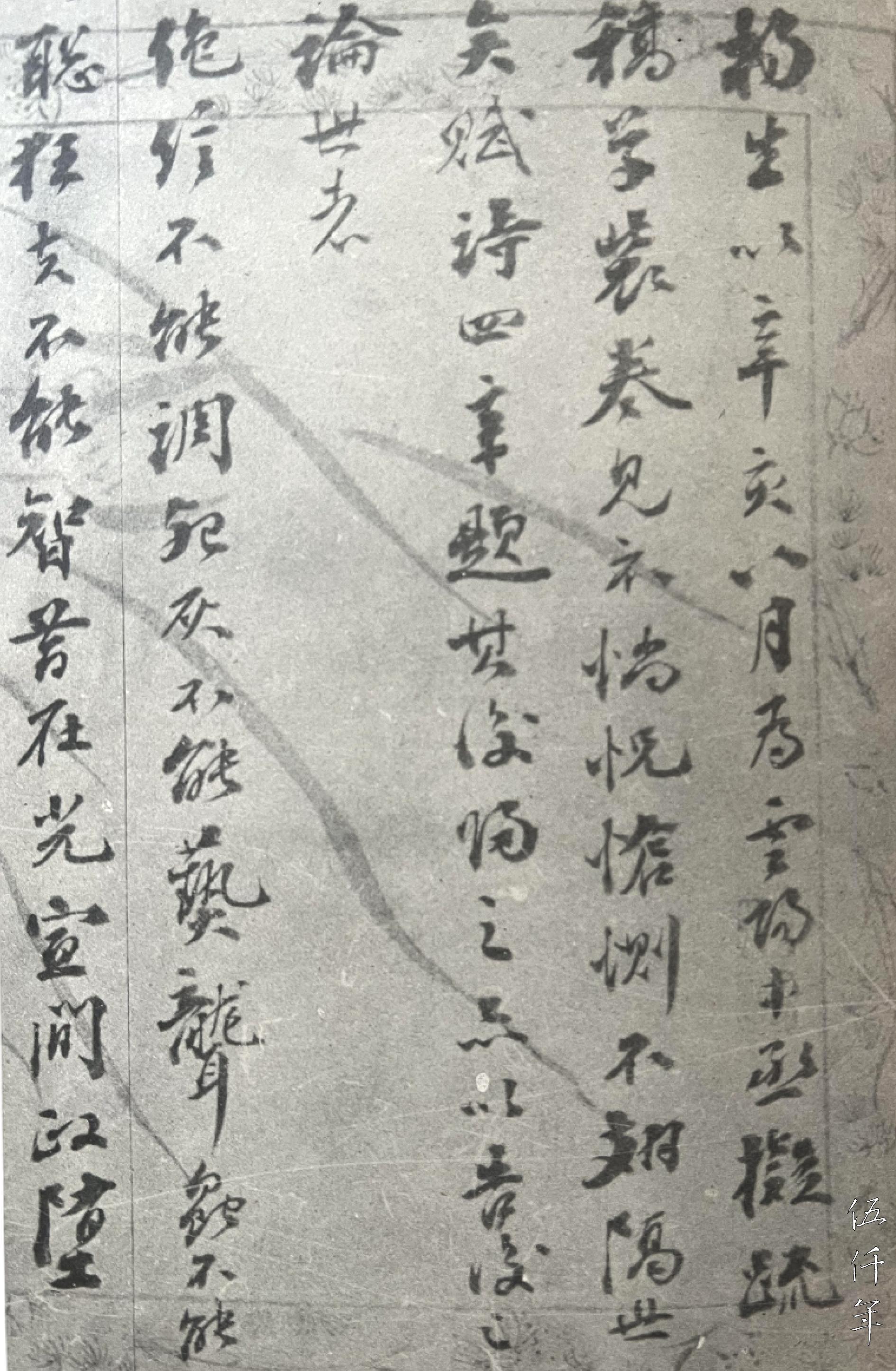

楊翼之 (廷棟) 跋《秋夜草疏圖》之一

「辛亥八月十九日,武昌舉義,漢口、漢陽同時歸附。雲陽程公德全方撫蘇,睹時局至此,思為清廷盡最後之忠告。囑廷棟偕華亭雷君奮,邀通州張公謇蒞蘇熟議。張公適乘滬甯車由寧赴滬,乃與雷君迎至錫站,謁張公於車中,具白所以,即同往蘇撫署聚談。晚復同寓蘇站西偏數十步之惟盈旅館,館去市遠,人靜無譁,迺篝燈屬電奏稿。初,張公自起草,繼張公口授而雷君與廷棟更番筆述之。稿成已三鼓,翌晨清稿送署,張公即去滬。

楊翼之 (廷棟) 跋《秋夜草疏圖》之二

程公得稿先通電各省將軍、督撫,徵求同意,聯銜入告。廷棟復私電金君還轉請趙公爾巽領銜,時八月二十二日也。越兩日,熱河都統溥頲、山東巡撫孫寶琦覆電贊成列名;鐵路大臣端方、兩廣總督張鳴岐覆電云時機尚未至;四川總督岑春煊表示贊成之意而不允列名,其餘皆置不答。時贛已宣告獨立,皖又岌岌不保。程公以事益迫,再緩即入告無益,因於二十五日以溥公為領銜,並孫公三人具名電京。而溥公又來電云趙公爾巽不以此舉為然,特請取消前允具名之事,並逕電內閣聲明,時趙公方總督東三省也。張公鳴岐又來電云此奏不可不發,願附名。其實電已前發,取消、贊成均無及矣。」

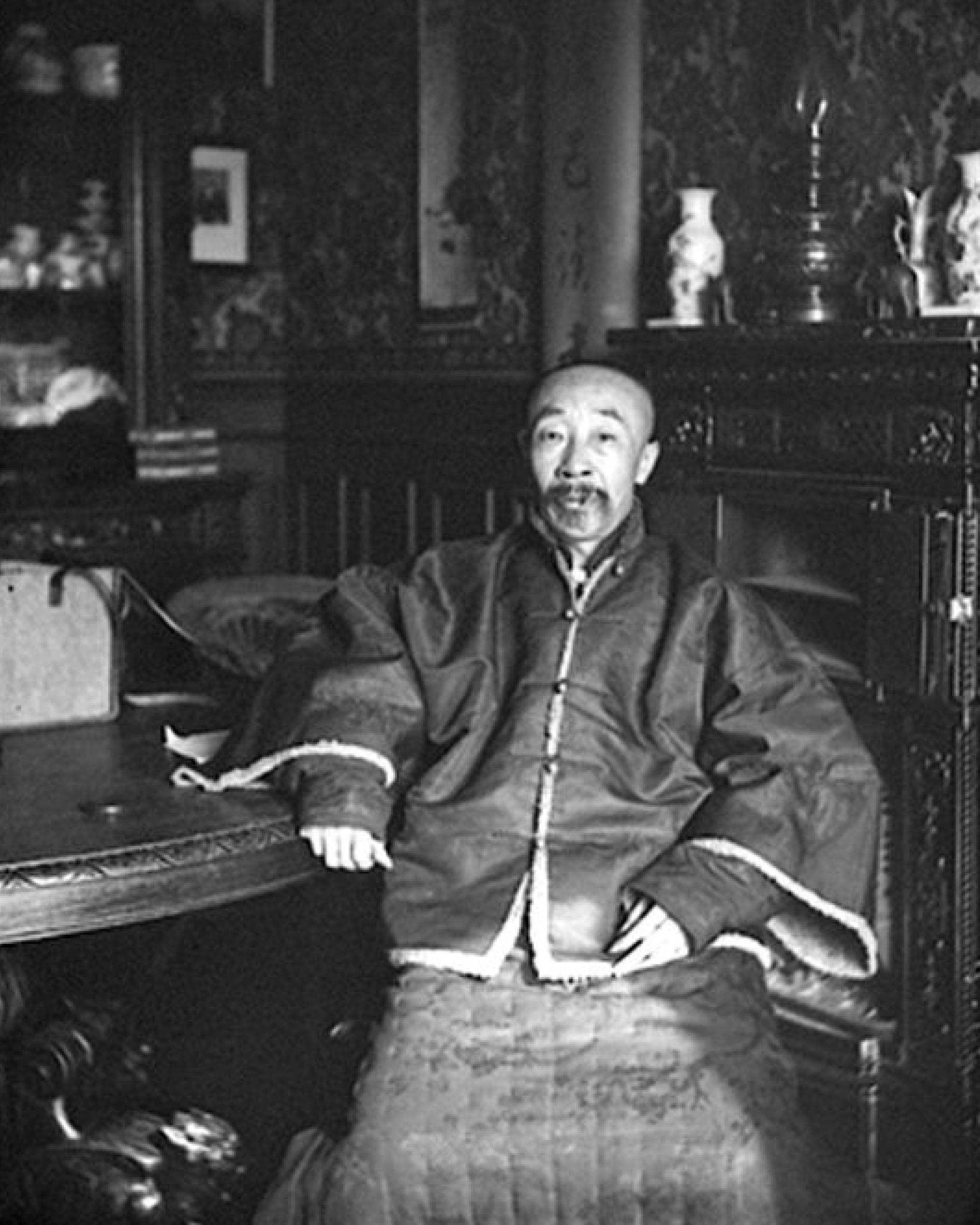

程純如 (德全) 先生遺影

文字說明事件由江蘇巡撫程德全發起,而張謇這位江南士紳領袖,是程德全首先想到最合適的盟友,委其擬疏。

雷繼興 (奮) 先生遺影

當夜擬疏地點在蘇州惟盈旅館,先由張謇鈔寫,後改口授,由雷奮與楊廷棟兩人交替鈔寫。

奏疏電發北京,三人具名,乃江蘇巡撫程德全,山東巡撫孫寶琦、熱河都統溥頲。

孫慕韓 (寶琦) 巡撫遺影

據楊廷棟跋文,《秋夜草疏》發生的這一天是辛亥八月二十一日晚至二十二日凌晨,即陽曆一九一一年十月十二日晚至十三日凌晨,是武昌起義後三天。張謇在《嗇翁自訂年譜》記述擬疏日期為辛亥八月二十五日,即陽曆一九一一年十月十六日,此日當為電報發往北京的日期。

欽差大臣裕庚遺影

當時國內形勢已漸明朗,就連清王室成員都意識到大廈即傾。清駐法公使裕庚之女德齡公主就在接受西方報紙採訪時透露:「家父說過,不超過十到十五年,中國就會爆發一場革命,這場革命將結束清王朝的統治。要是清政府能立即進行改革,結局也許還行。否則,到那時,他們只能自己結束統治。」 清廷雖然宣布限期實行憲政,以內閣人選,已落人假憲政口實,而革命派多次起義,雖相繼失敗,但革命事業從未終止。

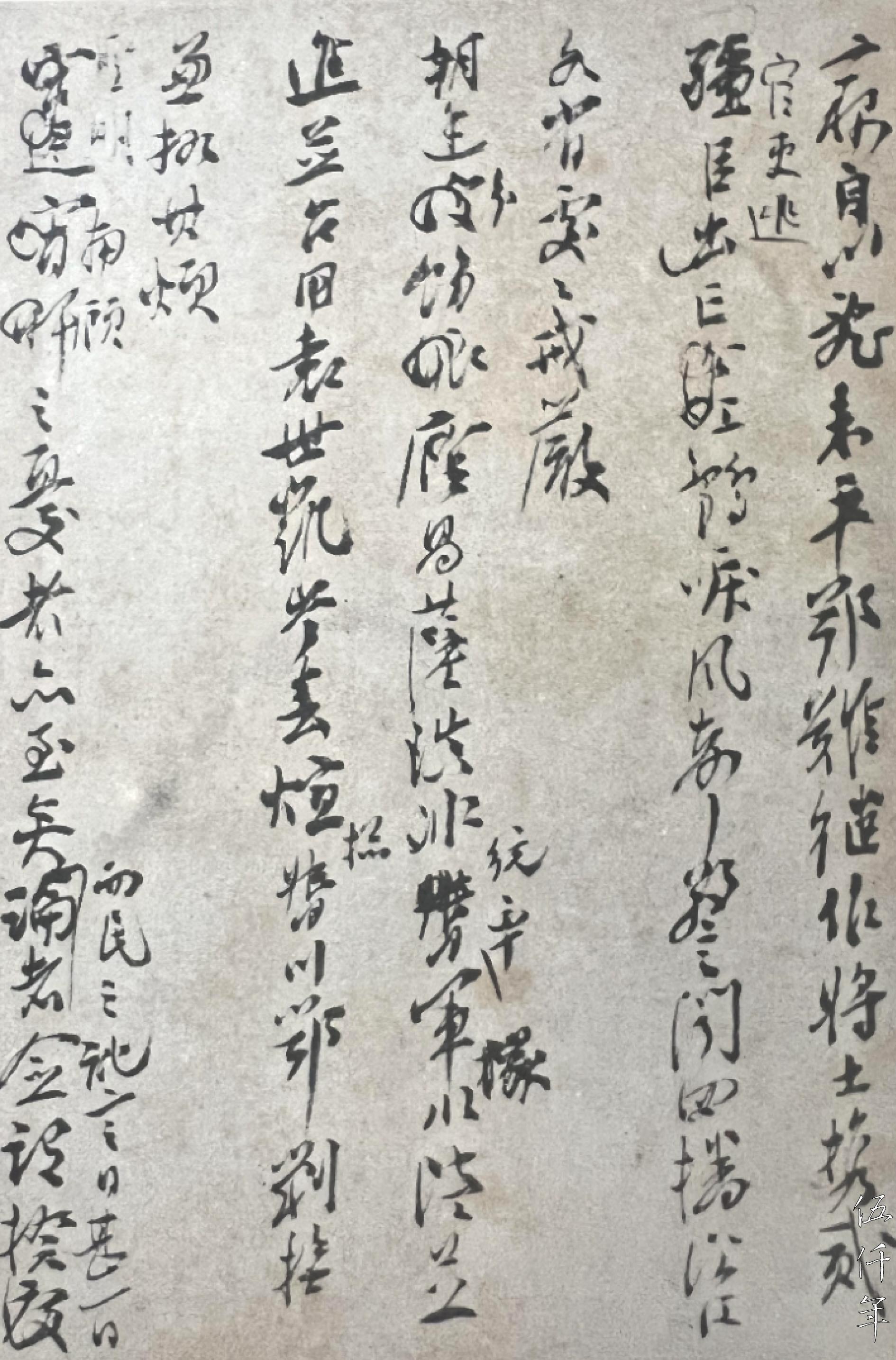

張季直 (謇) 撰《秋夜草疏》文字之一

張季直 (謇) 撰《秋夜草疏》文字之二

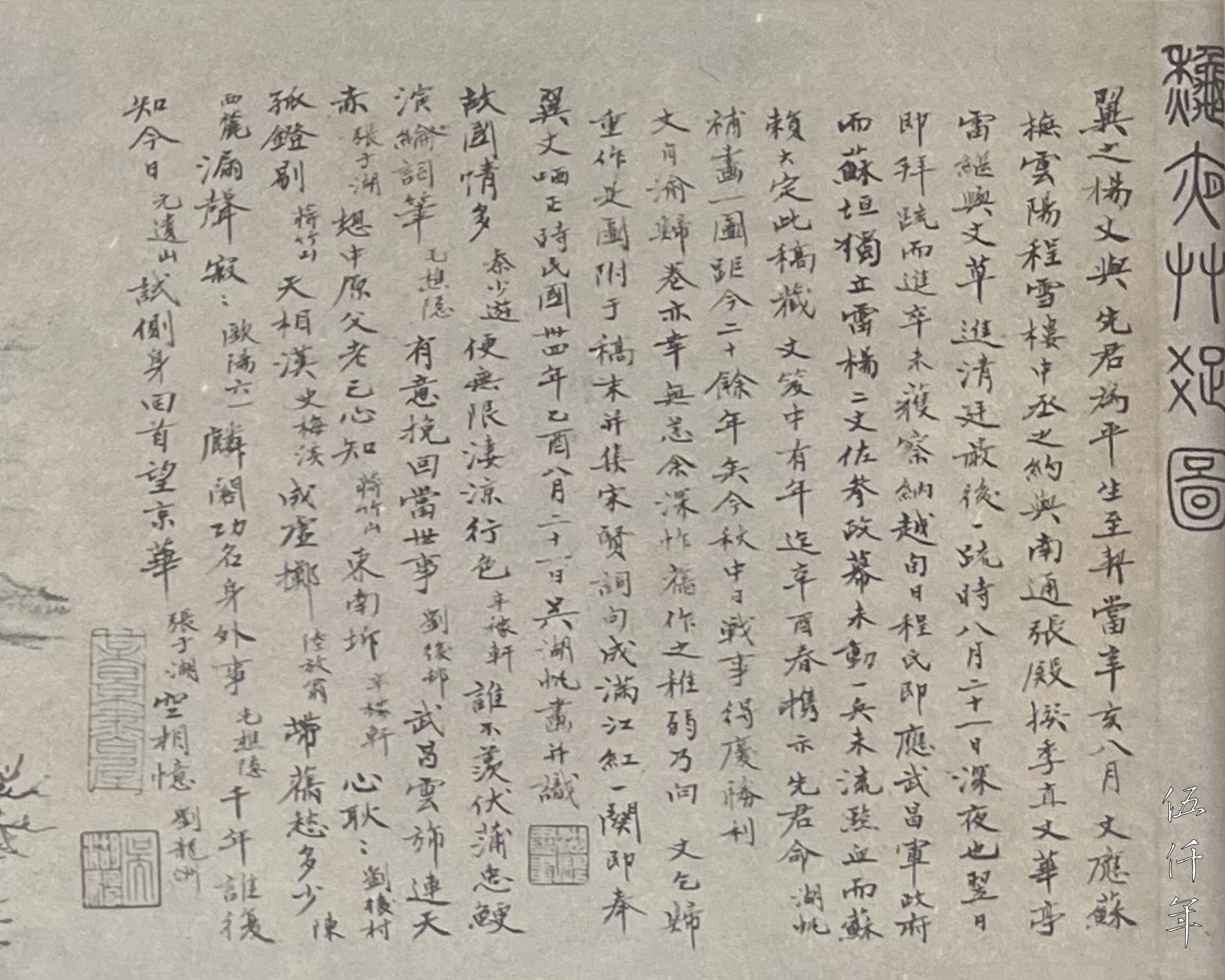

《秋夜草疏圖卷》中最主要部分是《上清廷奏疏》,即《魯撫孫寶琦蘇撫程德全奏請改組內閣宣布立憲疏》,共二千二百餘字。因年代久遠,有二十八字已難辨認。奏疏分析了當時天下動盪,風雨飄搖,清廷疲于應付的形勢,進而敦請朝廷立時解散先前成立的「皇族內閣」,重新選舉,儘速召開國會,以挽回失去的人心,彰顯朝廷改制的誠心。奏疏中心內容如下:「……今輿論所集,如親貴不宜組織內閣,如閣臣應負完全責任。既已萬口一聲,即此次釀亂之人,亦為天下人民所共指目。擬請宸衷神斷,上紹祖宗之成法,旁師列國之良規,先將現任親貴內閣解職,特簡賢能,另行組織,代君上確負責任,庶保皇族之尊嚴,不至當政鋒之衝突。其釀亂首禍之人,並請明降諭旨,予以處分,以謝天下。然後定期告廟誓民,提前宣佈憲法,與天下更始。……」

整個奏疏言辭懇切、條理清晰,顯出張謇、程德全等立憲派憂國憂民,用心良苦。據楊廷棟跋文記載,奏疏由張謇主述,張謇、雷奮、楊廷棟三人先後執筆:「自首行至第十行之‘所’字止,為張公自書,自第十行至第四十一行之‘本’字止,為雷君所書,其下為廷棟所書。其旁塗改,有為張公自書者,有為雷君與廷棟所書者。」

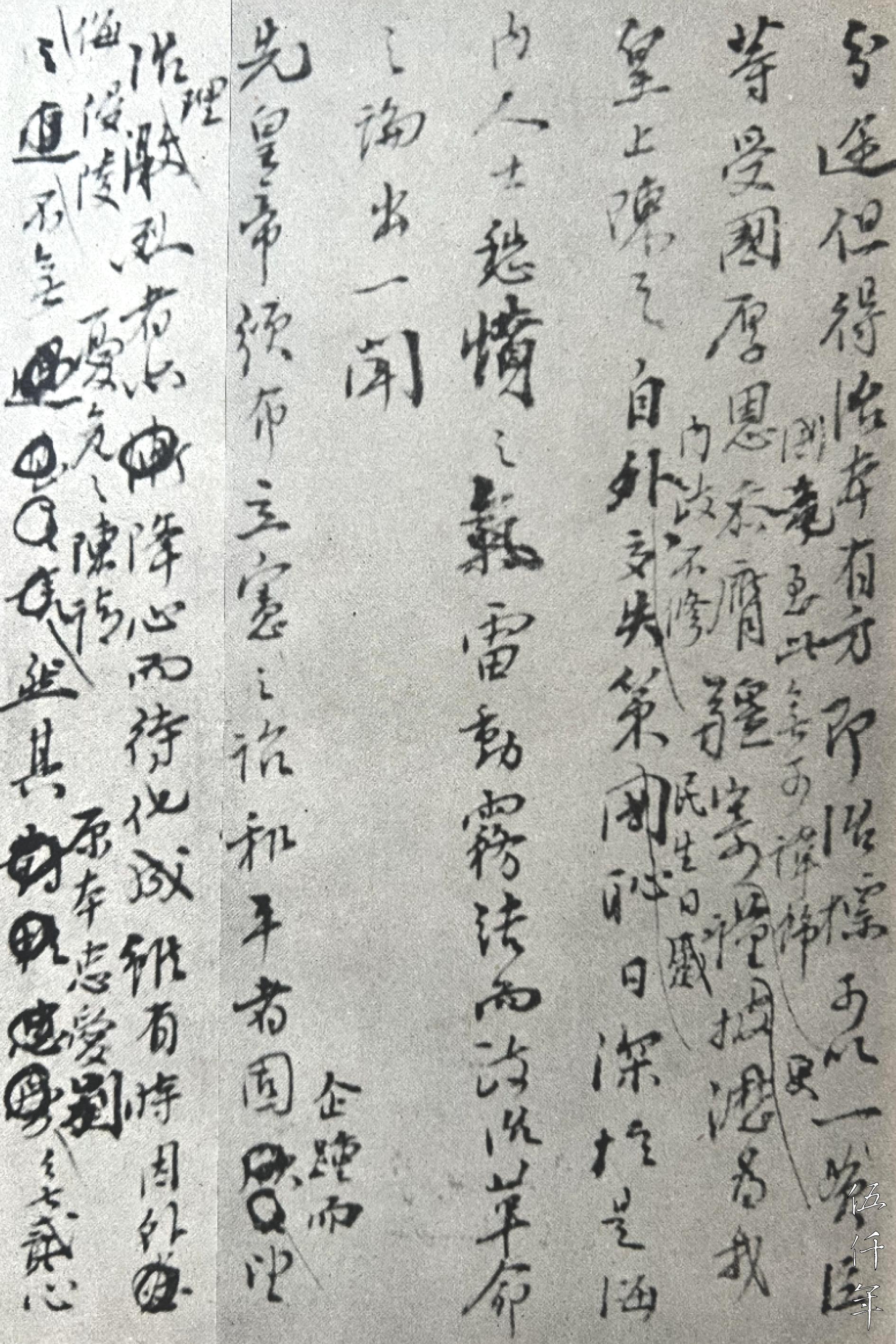

葉遐庵 (恭綽) 跋「秋夜草疏》文字

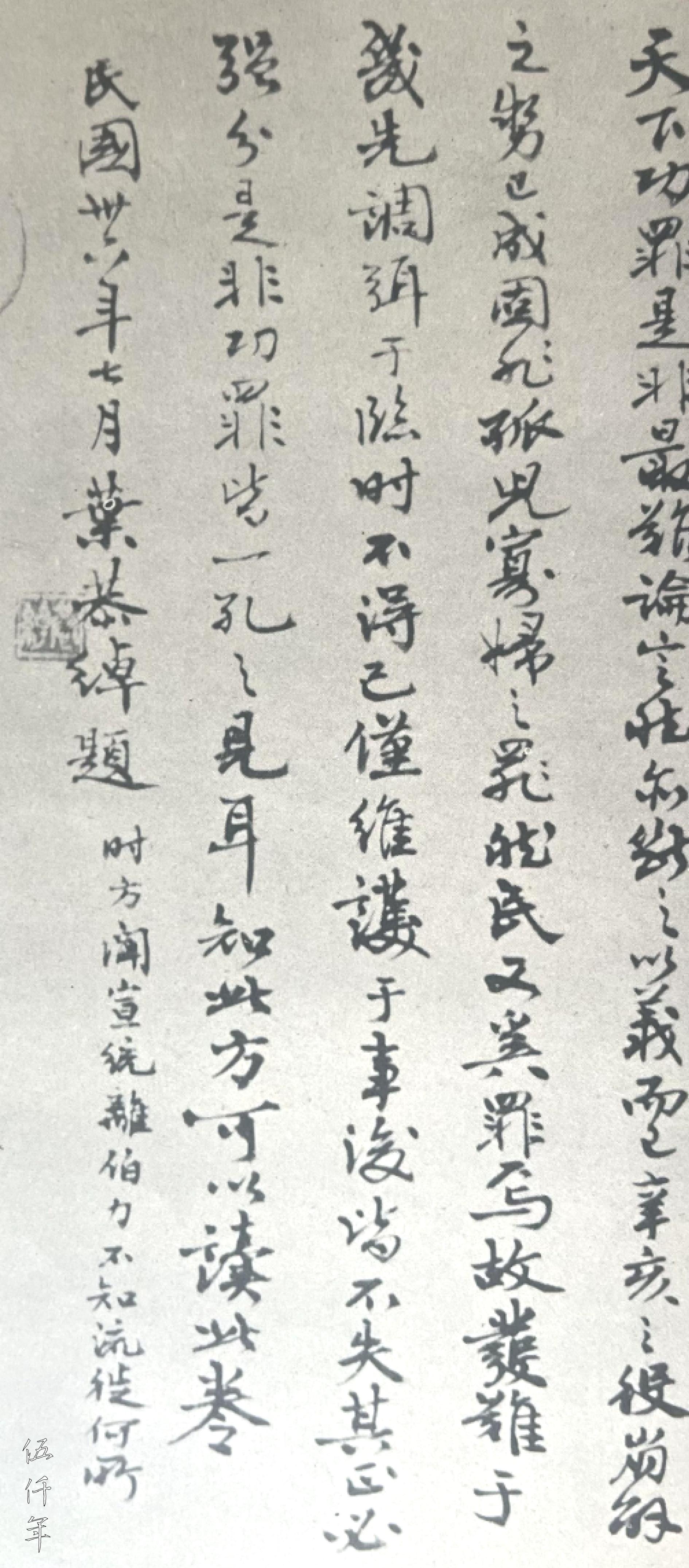

《秋夜草疏圖卷》其他部分,如程德全致袁世凱函,也都透露歷史細節,張謇等序跋則多感慨之辭。其中尤以葉公綽跋最言簡義深:

「天下功罪是非最難論定,然亦斷之以義而已。辛亥之役,崩解之勢已成,固非孤兒寡婦之罪,然民又奚罪焉。故發難于幾先,調弭于臨時,不得已僅維護于事後,皆不失其正。必強分是非功罪,皆一孔之見耳。知此方可以讀此卷。」

民國六十年楊翼之 (廷棟) 子之遊刊印《影印秋夜草疏圖卷》封面

一九七一年楊廷棟子楊之遊刊《影印秋夜草疏圖卷》成書,內容可分五個部分:第一部分是張謇、楊廷棟、雷奮輪流執筆,江蘇巡撫程德全署名的奏疏原稿,第二部分是程德全、張謇和張一麟致北洋重臣袁世凱的兩封未發函,第三部分是楊廷棟一九二一年請吳湖帆繪製的《秋夜草疏圖》(後吳於一九四五年重繪),第四部分是梁啟超、孫寶琦、葉恭綽、李根源、陳陶遺、鈕永建、高旭等十九位與光復有關的政要題寫詩跋,第五部分是由張謇的高參劉垣所撰的《楊君翼之家傳》。

最後一篇《楊君翼之家傳》,由張謇最信任參謀劉垣執筆,內容極為豐富,亦最有系統分析事件的前因後果。

劉垣這篇《楊君翼之家傳》,不僅如標題所示詳細記述了楊廷棟的生平,而且穿插了從 「秋夜草疏」 到 「成功反正」 的全部過程。張謇如何得知武昌起義的消息,怎樣通知張人駿、鐵良,並建議他們早作打算卻未得回應。劉垣等怎樣「急往無錫要之 (張謇) 於站,同至蘇州。」「勸 (程) 德全電奏清廷即日宣佈立憲,開國會,德全韙其議,囑謇主稿……」等等。更為難得,這篇《家傳》還詳細介紹了當年上疏的原因,以及上疏的結果。劉垣記述:「清廷得電,仍置不理,革命潮流,蔓延迅速。」 張謇、程德全等舉棋不定的立憲派才對清廷失去所有信心。二十天後,遂提出 「和平光復」,取代立憲幻想。對於清朝的滅亡,劉垣《楊君翼之家傳》中也作出中肯評論,認為辛亥革命雖然於武漢爆發,假如沒有上海、蘇州相繼獨立,清政權滅亡恐怕不是件容易的事。

程純如 (德全) 題卷首

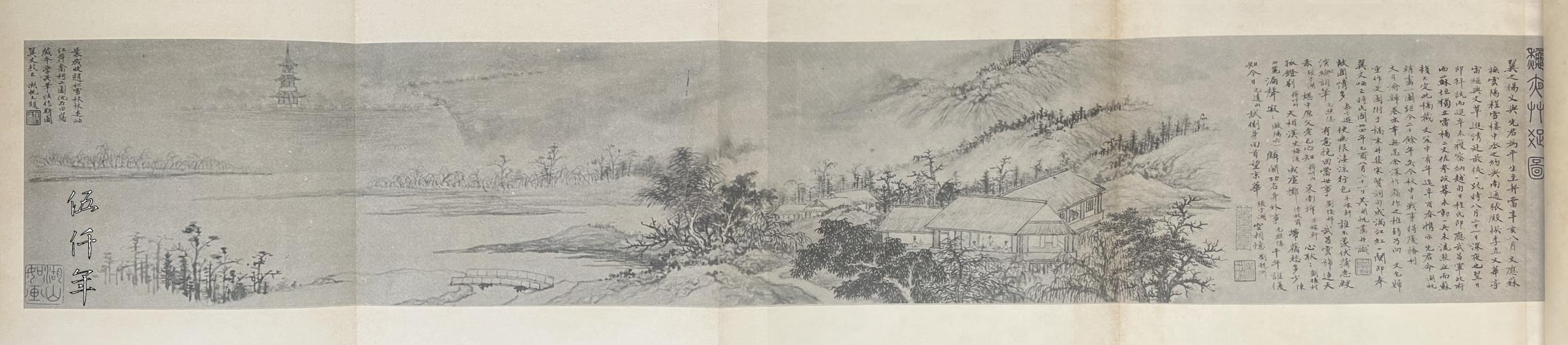

吳湖帆繪《秋夜草疏圖》全景

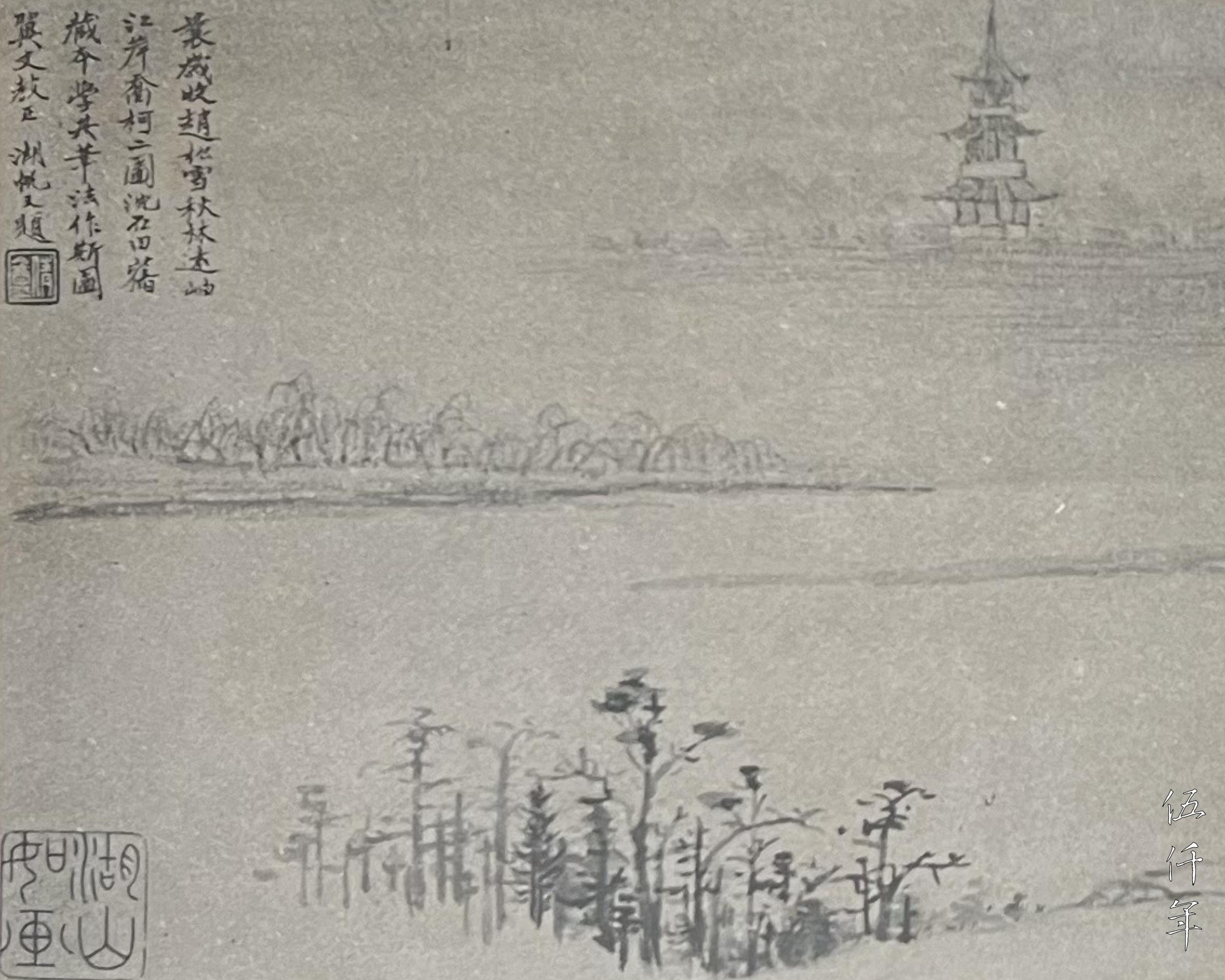

吳湖帆繪《秋夜草疏圖》局部之一

吳湖帆繪《秋夜草疏圖》局部之二

楊廷棟一直珍藏著這份奏疏草稿,為紀念這件極具歷史意義的事件,乃請摯友吳本善之子,蘇籍名畫家吳湖帆,以《秋夜草疏》為題,繪製水墨畫一幅。一九二一年吳湖帆完成畫稿。一九四五年吳湖帆再見此畫,認為年輕時作畫過於稚嫩,於是重新揮毫。吳湖帆十分滿意這次作品,畫面夜色如黛,遠山隱約,塔影聳立,樹木掩映,房舍數間。房屋正中三人圍桌而坐,或執筆,或品茗,或沉思。全畫構圖簡潔雅致,筆墨老到,側重寫意,一貫江南畫派風格。畫成後,由楊廷棟出面,遍徵身涉光復的名流賢達賦詩題字,集一長卷。

吳湖帆繪《秋夜草疏圖》局部之三

一九四五年吳湖帆重畫後題字:「翼之楊丈與 先君為平生至契,當辛亥八月,丈應蘇撫雲陽程雪樓 (程德全) 中丞之約,與南通張殿撰季直丈、華亭雷繼興丈,草進清廷最後一疏,時八月廿一日深夜也。翌日,即拜疏而進,卒未獲察納。越旬日,程氏即應武昌軍政府而蘇垣獨立,雷楊二丈佐參政幕,未動一兵,未流點血,而蘇賴大定。此稿藏 丈笈中有年,迄辛酉春攜示。先君命湖帆補畫一圖,距今二十餘年矣。今秋中日戰事得慶勝利,丈自渝歸,卷亦幸無恙,余深怍舊作之稚弱,乃向 丈乞歸重作是圖,附於稿末,並集宋賢詞句成滿江紅一闋,即奉翼丈哂正。時民國三十四年乙酉八月二十一日,吳湖帆畫並識。」

張季直 (謇) 跋《秋夜草疏》文字之一

張謇也曾在吳湖帆的畫後題詩,小引文字:「楊生以辛亥八月為雲陽中丞擬疏稿草裝卷見示,惝恍愴惻,不翅隔世矣!賦詩四章題其後歸之,亦以告後之論世者。」其中兩首感歎自己投入十四年立憲運動而終告失敗。

張季直 (謇) 跋《秋夜草疏》文字之二

絕絃不能調,死灰不能爇。

聾蟲不能聽,狂夫不能智。

昔在光宣間,政墮乖所寄。

天大軍國事,飄瓦供兒戲。

酸聲仰天叫,天也奈何醉。

臨危瞑眩藥,狼藉與覆地。

燼燭累千言,滴滴銅人淚。

絕天天絕之,生民不隨盡。

黃農信久沒,萬一得望尹。

風煙起江漢,反掌出怒吻。

群兒蹙踏間,綱維落齏粉。

桀跖亦可哀,飄風過朝菌。

但得假須臾,民屯不遽殞。

雖無箕山逃,尚從漢陰隱。

張謇於一九一五年作此詩,鑑證清廷的昏聵,如 「死灰」 無可救藥,辛亥風起雲湧,至清王朝 「絕天天絕之」。立憲理想已成昨日黃花,唯有堅守道義,順勢而為,才能 「尚從漢陰隱」。時二次革命失敗,袁世凱意圖復辟,把國家捲入另一個歷史轉折。前途茫茫,危機四伏,張謇再睹四年前他寫給朝廷最後一份上疏《奏請改組內閣宣佈立憲疏》,一時感觸萬千。

《秋夜草疏圖卷》在楊廷棟逝世後,依然為楊家收藏。一九三六年曾於蘇州 「吳中文獻展覽會」 展出,廣受關注。日本侵華,幾遭損毀。後楊氏後人輾轉帶到美國波士頓,幾被世人遺忘。直到一九七一年辛亥革命六十周年,楊廷棟老人長子楊之游先生請僑居美國的繼母攜圖卷返回臺灣,捐贈國立歷史博物館,再度面世,引起重視,再現辛亥革命一段波譎雲詭的歷史。為滿足各界興趣,楊之游應臺北江蘇文獻社,影製五百冊,以饗歷史研究者與愛好者。

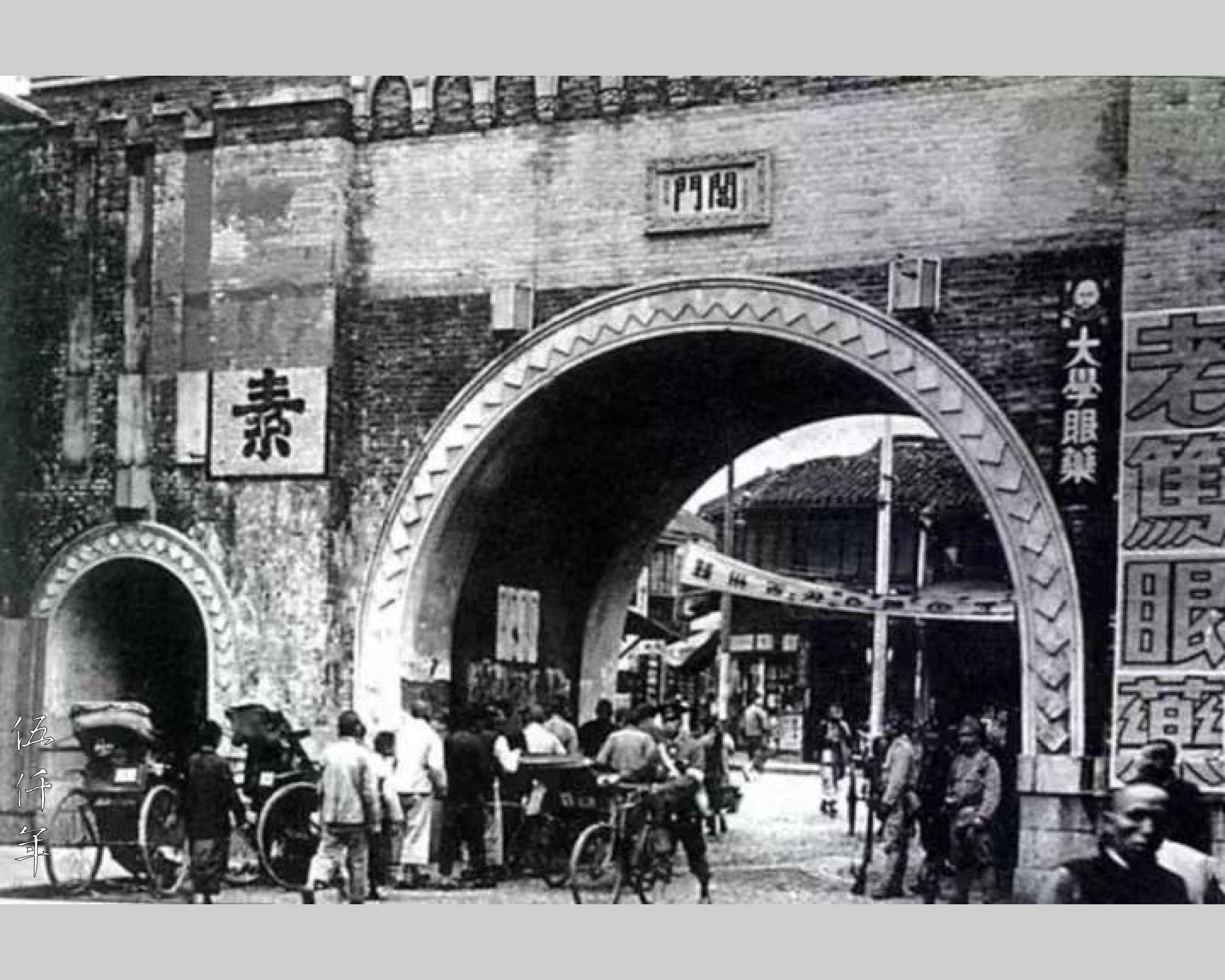

民國初年蘇州西北城門閶門商業區市容

當年張謇等下榻的惟盈旅館也頗具來歷。清末,廣濟路沿線是蘇州城旅館集中地,共有十多家,配套的馬車行則達六十多家。坐落在錢萬里橋邊的惟盈旅館,較為高級。惟盈旅館是西式旅館,但創辦人是中國人,名孫福田。他替旅館起名:Village Inn,英文意為鄉村客棧,中文譯名 「惟盈」。惟盈旅館的建築是一座兩層小洋樓,客房二十八間,以高雅寬敞著稱,房內陽臺可遠眺山塘河、虎丘塔。旅館餐廳設備考究,可提供中西大菜。四周有草坪,院中有小亭,擺放各式湖石,佈局幽靜雅致,頗具江南園林韻味。

如今,惟盈旅館早已消逝在蘇州高樓和快速公路間,只剩藏在國立歷史博物館的《秋夜草疏圖卷》,見證那段歷史。唏噓往事,張謇的哀吟和無奈,彷彿相隨。倘南社代表蘇州為中心的江南年輕知識分子,張謇則代表中年知識分子,南社青年相信革命,張謇一輩則多趨保守,本持立憲,終投革命,轉折沉重,負苛亦大。傳統儒家教育栽培的中年江南士子,家國懷抱,出自 「兼濟天下」 的丹心,然根深蒂固的君臣觀念,又禁錮其思想。張謇等撰呈《秋夜草疏》後,順應時代潮流,改變政治立場,不僅減少各省獨立的阻力,而且擴大革命的聲勢,使清朝政府更陷孤立,襄助肇建民國。

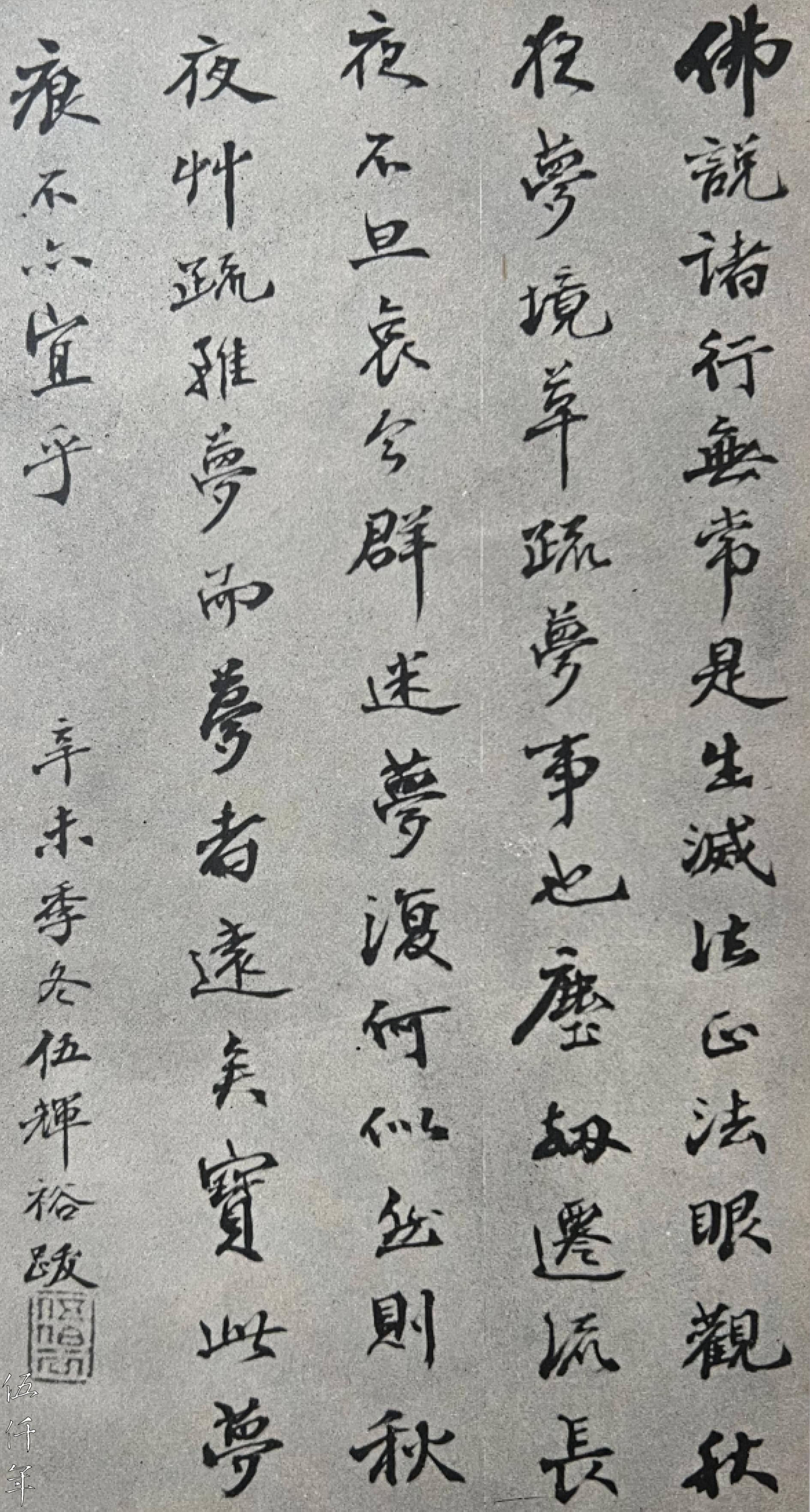

伍輝裕跋《秋夜草疏》文字