民國四十六年,南渡江都詩人陳含光逝於臺北, 距今六十八年。其書畫固屢見市肆,詩集則偶得一睹,故世多識其藝事,而鮮知其文采。

陳昭坤先生癖嗜陳含光詩文書畫,珍藏詩集、立軸、手卷、扇面,各格盡備。今欣得昭坤先生所撰小傳及秘珍圖像,敬奉同道清賞。

策展暨編輯室

陳含光先生遺影

一九四九年前後,文人書畫家南渡來臺者眾,其中人品卓絕,詩文書畫並稱絕詣,深為名流所重,推江都陳含光先生 (一八七九年至一九五七年)。先生成名甚早,在大陸時期已負盛名,違難來臺後名望益顯,儼然詩壇祭酒。惜時至今日,人多不知其名。筆者生也晚,未能謁睹先生風采。余嘗得先生〈書槐堂為陳師曾賦五首〉一卷,卷後有臺靜農、劉太希、江兆申、王壯為、汪中等渡臺諸公題跋,誠有相見恨晚之嘆。余遂癖嗜先生遺墨,不憚尋訪之勞,豈怯奔波之苦。悟識漸深,欽仰彌篤,乃不揣簡陋,綴輯先生生平藝業,草成此文,彰先德幽光,輔後人器識。

陳含光〈書槐堂為陳師曾賦五首〉局部

陳含光,名延韡,字栘孫,號含光。出身淮揚世家,其曾祖父陳仲雲與祖父陳彝先後殿試及第,有 「父子傳臚」 美名,一時傳為佳話。祖父陳彝清正有直聲,任御史時不畏權勢,彈劾穆宗幸臣,為世稱頌。父陳重慶,光緒乙亥 (一八七五年) 順天鄉試舉人,官至湖北鹽法道。工詩,善書法。

陳含光幼承庭訓,篤志好學,治學謹嚴,諳文字訓詁,凡所讀之書必先校對。二十四歲 (一九零二年) 中舉;三十一歲 (一九零九年)入京殿試,見國勢不可為,乃絕意仕進,返里以讀書、書畫自適。民國肇建 (一九一二年),膺選為江蘇省議會首屆議員。一九一四年清史館成立,館長趙爾巽 (一八四四年至一九二七年) 敦聘為《清史稿》協修,乃結識商衍瀛 (一八六九年至一九六零年)、陳師曾 (一八七六年至一九二三年)、何震彝 (一八八零年至一九一六年)、劉師培 (一八八四年至一九一九年)、袁克文 (一八九零年至一九三一年) 等京城名士。

《含光詩上下集》書影

民國二十二年 (一九三三年),私立揚州國學專修學校創立,蔣太華任校長,陳含光獲聘為董事兼六朝文教授。任教期間,陳含光慨捐書籍,熱心授課,儘管當時經費拮据,每堂課只酬一塊多錢車馬費,他樂於其中,從不缺課。出其門者,有丁寧(一九零二年至一九八零年)、戈湘嵐 (一九零四年至一九六四年)、洪蘭友(一九零零年至一九五八年)、張百成、張華父(一八九八年至一九八四年)等,皆卓然有成。

一九三七年十二月十四日,日軍攻入揚州城,燒殺劫掠,姦淫婦女,烈婦耿汝誠仰藥自盡明志。陳含光好友詞人王叔涵,家遭日軍劫掠一空,然依舊受其逼索,叔涵氣極,厲色斥之,遂殞彈下。陳含光年邁兄長,遇酒醉日本士兵,以刀架其脖子,驚嚇成疾,不久過世。日軍為控制揚州城,成立自治會,所列名單,陳含光排序第二。彼時日軍司令天谷再三邀請出任委員,含光皆託稱老病,閉門不出。天谷又欲強索字畫,含光則事先毀筆、破硯、裂紙以避。悲憤之餘,撰寫〈再報所親書〉、〈貞烈耿六姑傳〉等文章,以史家之筆,將日軍暴行,如實描繪,並舉耿汝誠殉身全節,對比自治會成員以救民藉口,求自身顯貴,旗用敵旗,年用敵號諸醜態。又登梅花嶺史公祠,於明末抗清忠臣史可法牌位前,吟寫 「寧溘死不與同群兮,指古人以自誓」 慷慨詞句,表明心跡。一九四五年八月抗戰勝利,疾書 「八年堅臥,一旦昇平」 聯於紅紙,張貼大門為慶。

《含光詩》書影

一九四八年二月,陳含光七十壽辰,好友、弟子舉行祝壽大會。柳貽徵 (一八八零年至一九五六年) 製 「文工壽邁汪容甫,書老名高吳讓之」 聯,比擬揚州先賢汪中 (一七四五年至一七九四年)、吳熙載 (一七九九年至一八七零年),推譽其駢文與書法造詣。《蘇北日報》亦專版刊載《陳含光先生七十華誕特刊》,顯示陳含光在揚州的地位及聲名。同年夏,隨其子陳康來臺,應聘國立臺灣大學哲學系,後隱其原名,以 「含光」 行世,別號淮海客、孤行者。

《鯤南詩苑》創刊號封面。圖片來源:國立臺灣文學館

《中華詩苑》第三三號封面。圖片來源: 國立臺灣歷史博物館

來臺後,陳含光活躍於文藝社團,尤以詩壇雅集最為頻繁。當時詩壇名流如于右任、張昭芹、李漁叔、彭醇士、陳逢源、賈景德、許世英、張默君等時相往來,詩歌倡和。陳含光又擔任《臺灣詩壇》、《中華詩苑》、《詩文之友》、《鯤南詩苑》等雜誌顧問,積極發表詩文與書畫作品於詩刊。一九五二年五月九日,陳含光在臺北市濟南路一段社會服務處舉辦書畫展三日,展出山水近作數十幅。一九五六年十二月,陳含光以《玉臺新詠考證》、《陳含光手寫所作詩》、《含光儷體文稿》等著作,獲教育部四十五年度學術及文藝獎金。惜隔年三月,病逝臺北。

大殮當日留影。圖片來源:國家文化記憶庫

陳含光大殮當日,各界名流前往悼祭,並撰輓聯輓詩。唯獨溥心畬於奠祭時行三跪九叩古禮,足見二人情誼之深重。于右任、孔德成 (一九二零年至二零零八年)、曾今可、張昭芹、梁寒操、賈景德等人則商定私諡陳含光為 「元靖先生」。蔣中正總統題 「博文清操」 輓額,同年七月十三日明令褒揚。

陳含光與于右任同庚,于右任曾屢製壽詩,有 「君曾書畫稱三絕,我更文章拜下風。」 句,對陳含光詩文極表欽仰。

陳散原先生遺影

陳含光以詩鳴世,早負盛名,《光宣詩壇點將錄》作者汪國垣推崇為光緒、宣統詩壇一百零八將之一。著有《含光詩甲集》、《含光詩乙集》、《臺遊詩草》等。其詩不主一家,自成一格。于右任盛譽陳含光 「詩比散原清」,將陳含光與晚清同光體代表詩人陳散原 (名三立,一八五三年至一九三七年) 相提並論。陳散原以學宋為宗,新奇為尚,自成 「生澀奧衍」 一派。陳含光為散原晚輩,然二人詩作同具文人之氣、滄桑之感,相較之下,含光則清潤許多。

陳含光論詩最主性情,來臺前所撰〈論詩絕句二十首〉,以情為核心,貫穿全文,最能見其詩學主張。來臺後更倡 「詩人合一論」,反對當時有人主張 「師古」,侈言 「創作」,把人與詩析分為二的論調。此說與法人布馮 (Buffon 一七零七年至一七八八年)「文章即是人的本身」 名言不謀而合。此外,陳含光承襲〈詩大序〉之說,認為音聲乃國家興亡之兆,規勉詩人作詩應溫柔敦厚,不當師習變風變雅的哀思憔悴。師習變風變雅,不僅自衰,亦流弊及國。拳拳愛國之心,流露無遺。

陳含光手寫《含光儷體文稿》

陳含光尤工駢文,見賞於晚清名流王闓運、劉師培、黃季剛溥心畬諸人,有手寫《含光儷體文稿》一冊。江兆申回憶師從溥心畬先生時,先生論並世文士,獨推江都陳先生。後含光識大冶周棄子,棄子以詩自雄,睥睨同道,於含老則斂衽。

陳含光書法備受傾賞,汪中 (一九二五年至二零一零年) 曾尊含光、于右任、溥心畬、臺靜農、劉太希為書壇 「渡海五家」。

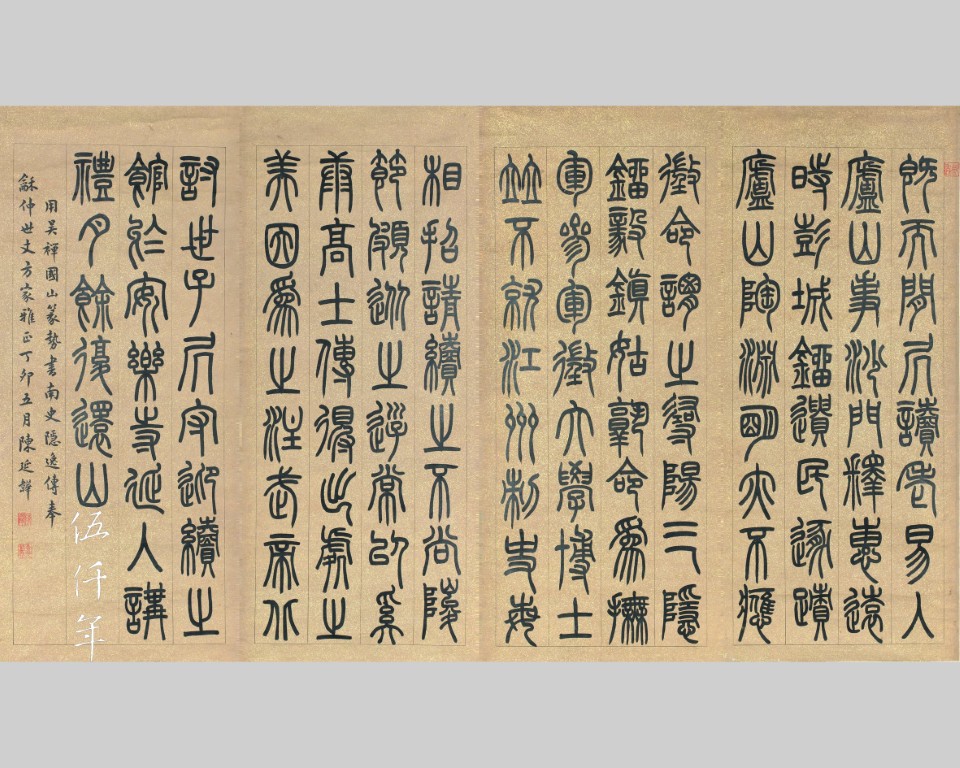

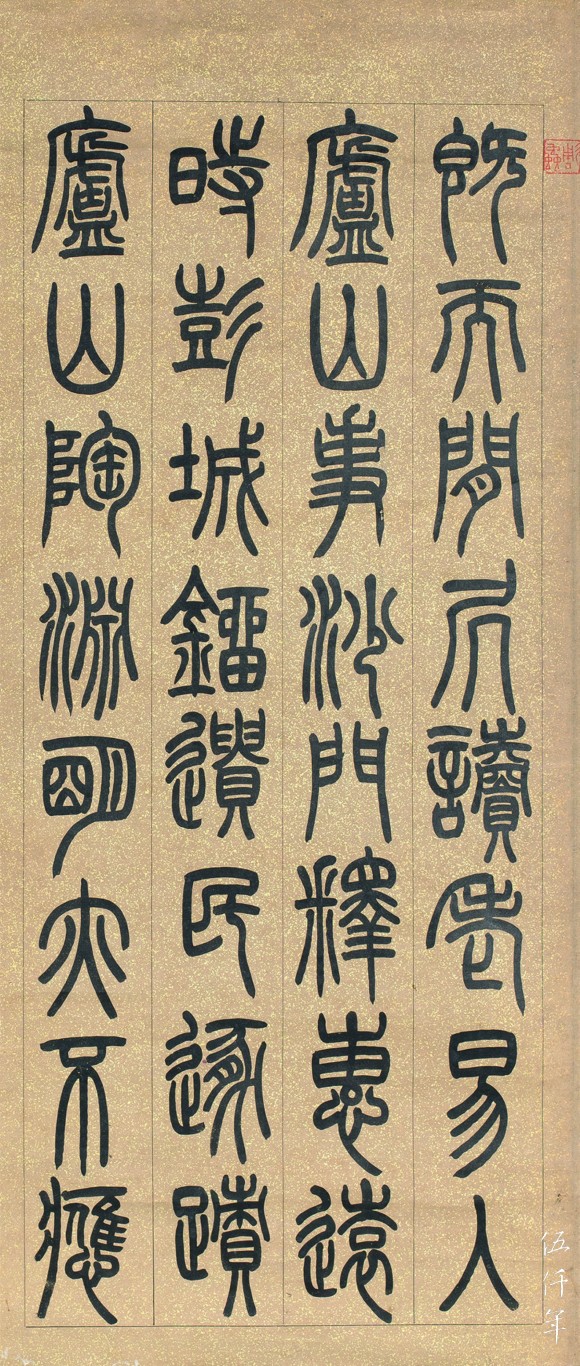

陳含光篆書四屏

陳含光篆書四屏之一

陳含光篆書四屏之二

陳含光篆書四屏之三

陳含光篆書四屏之四

陳含光精篆、楷二體,篆書最受稱道。含光精研 《說文解字》,自西周金文以下,無所不學。風格圓美秀潤,不專學李陽冰,出入唐諸家。於清代最服膺吳大澂 (一八三五年至一九零二年),謂其鐘鼎籀法納入小篆,樸厚無倫,當時無兩。教人篆法,則從楊沂孫〈說文解字部首〉始,復以楊書〈說文解字敘〉進之。李猷稱陳含光 「為篆書開一新面貌」,江兆申亦十分推重其篆書,謂書名為詩名所掩。

陳含光贈王觀漁篆書對聯

陳含光論楷書,主二開論,嘗謂:「自開皇以後,開元以前,可稱二開,實為楷字中天極勝之運,學者但擇己之所喜,性之所近,於二開中,任擇一碑習之,必可巍然大成。」陳含光楷書早年為應科舉,自虞世南、歐陽詢入手,後絕意仕途,中年致力晉人小楷,經年琢磨鍛鍊,終得晉人風貌。渡臺前寫贈好友尹石公(一八八八年至一九七一年)〈書槐堂為陳師曾賦等自作詩五首〉,正其代表作。陳含光書法體勢由唐人的縱長易為寬扁,六十歲前又轉學歐陽通。歐陽的楷書結體亦偏扁,重心同樣壓低,與晉人小楷同調,故能迅速轉化。筆者認為後學歐陽通之緣由,出中日戰爭,日軍佔領揚州,陳含光飽受威逼利誘,加上親友殉難,悲憤之餘,乃取歐陽通剛烈書風,披露心跡。陳含光楷書一生三變,始學虞世南、歐陽詢,後學大王小楷,晚學歐陽通,莫不與其生活經歷、人生志趣息息相關。含光楷書實較篆書更能反映其人生經歷。

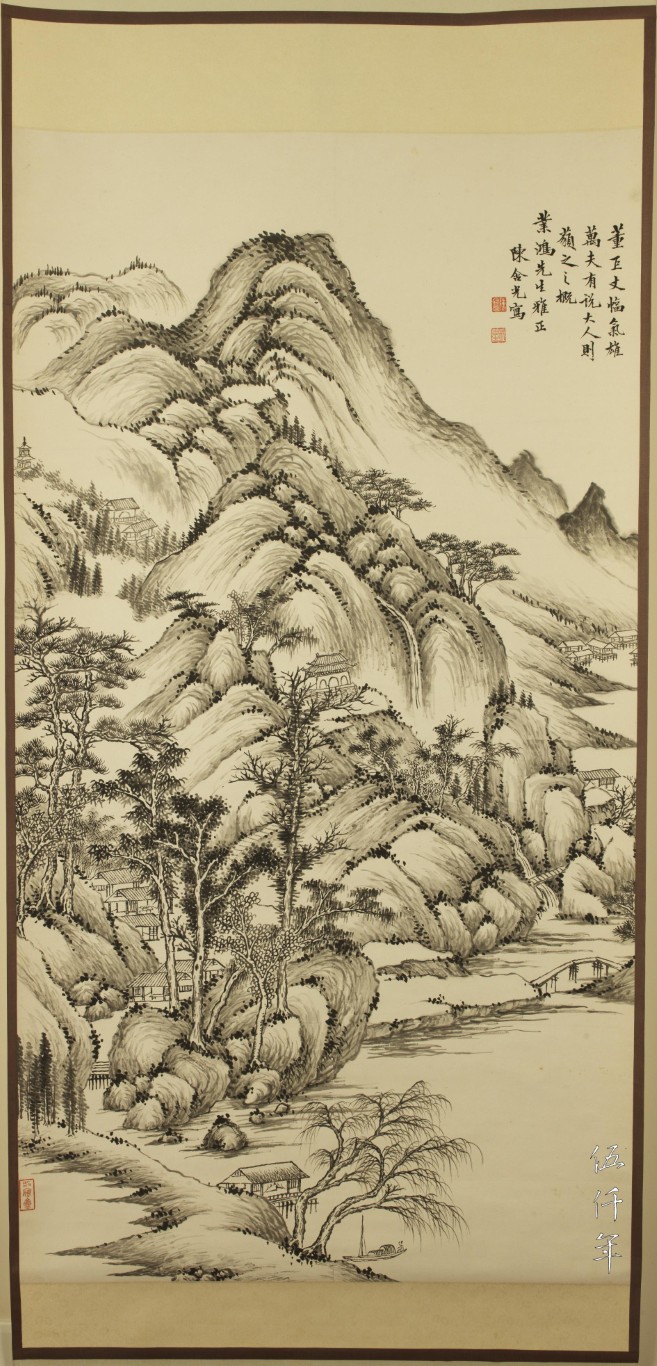

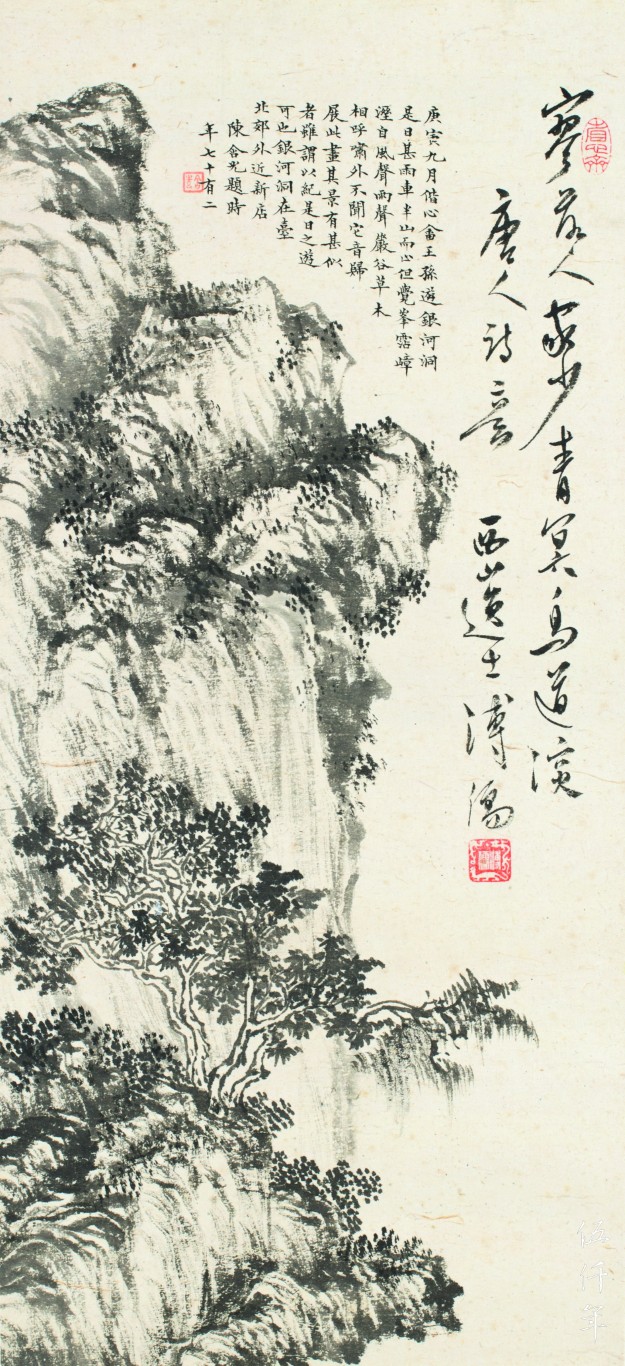

陳含光繪山水立軸

陳含光繪山水立軸局部

陳含光亦善畫,尤工山水。大陸時期已鬻畫海上,來臺也曾開過一次畫展。觀存世畫作,取法甚廣,從五代董源、巨然,到元四家,乃至清初四王,可窺學畫痕跡。其中元朝王蒙、黃公望,及清初王翬,對陳含光影響較大。用筆則受王蒙影響,取法草篆,中鋒運筆,線條清勁挺秀,一絲不苟。意境清幽深遠,帶有濃厚文人氣息。然陳含光嘗謙稱山水有筆無墨,獨推溥心畬。

陳含光書畫成扇之一

陳含光書畫成扇細部之一

陳含光書畫成扇之二

陳含光書畫成扇細部之二

陳含光與溥心畬交誼甚深,含光謂心畬其人其畫三百年所未見,心畬對含老亢節藝業亦深欽仰,不僅盛贊其駢文當時無兩,更命兒子孝華師從含光。兩人常連袂出遊,詩歌倡和,並合璧作畫。據陳含光弟子張百成回憶,時人每得溥心畬畫,皆盼陳含光題識,稱「溥畫陳題」。二老儒術立身,跡同隱者,晚年天涯流落,溷跡海隅。襟抱既同,學問相當,惺惺相惜,留下不少倡和詩文與合璧畫作,為民國藝壇增添一段佳話。

溥心畬繪山水,陳含光題字立軸

溥心畬繪山水,陳含光題字立軸局部

綜觀陳含光一生,儒生自持,嚴於出處,進退有據,淡泊名利,與世無爭。平素以詩書自適,如東晉陶淵明。日寇佔據揚州,則凜然據守民族大義,無絲毫退縮。後大陸易幟,國府遷臺,力主以詩教鼓吹中興,忠貞赤膽,節義風操,殊足欽仰。亢節之外,藝業亦高,詩文書畫俱臻精妙。不惟傳揚當時,亦足彰著史冊。中國文人素以三不朽自勉,陳含光豈非兼合立德立言者乎?

陳含光繪贈程滄波山水立軸

陳含光繪贈程滄波山水立軸局部