李克曼教授 (Pierre Ryckmans),一九三五年生,二零一四年歿,筆名西蒙‧萊斯 (Simon Leys),舉世聞名之漢學家、文學家、文學評論家,比利時布魯塞爾人。大陸文革期間,一九七一年以法文出版 「主席的新衣。毛和文化革命」(Les Habits Neufs du President Mao),一九七四年以法文出版 「中國的陰影」(Ombres Chinoises),一九七六年又以法文出版 「回憶片段」(Images Brisees),倡西方學人揭露文革真相之先河。一九九七年出版英譯 「論語」,世譽為英譯儒學經典傑作。

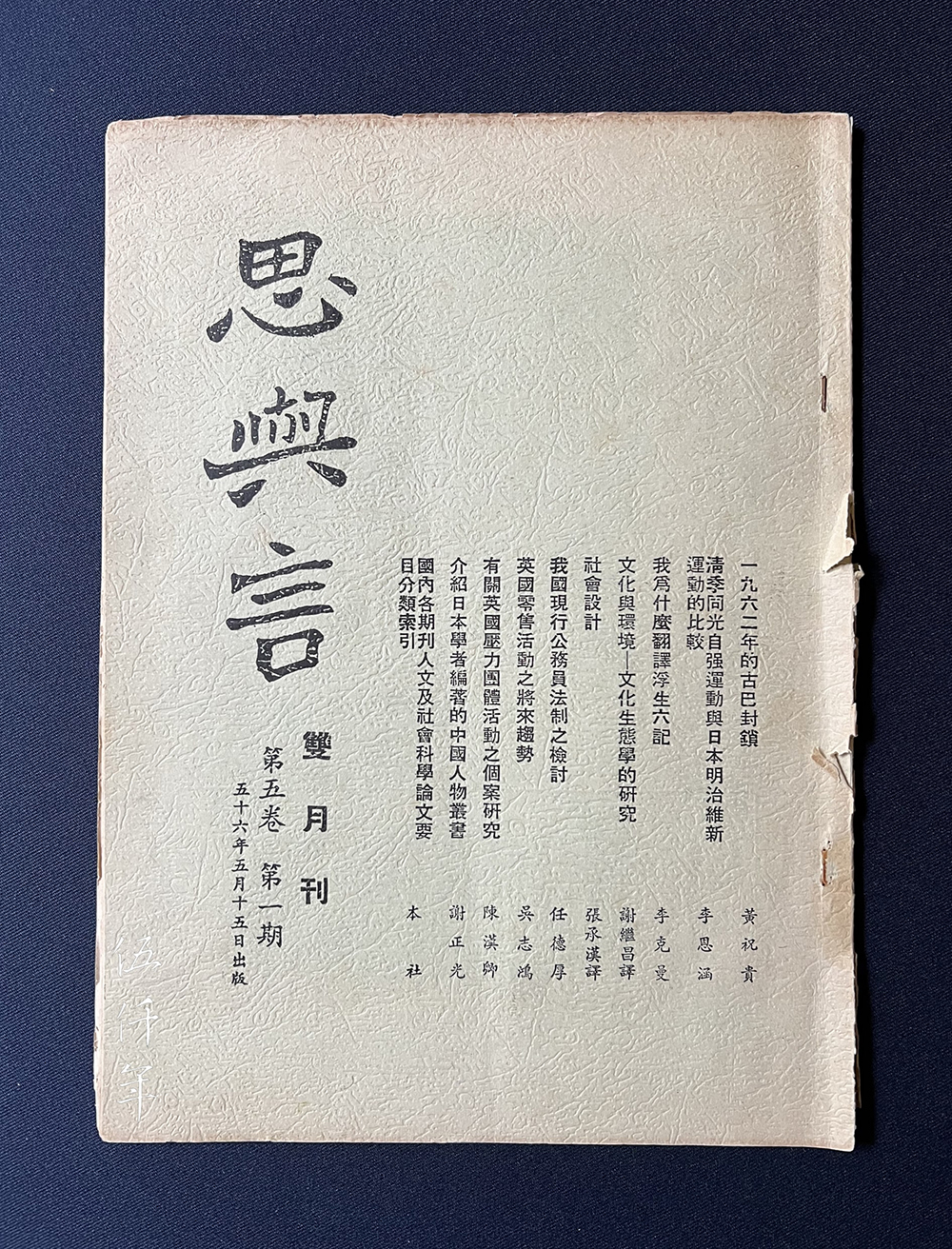

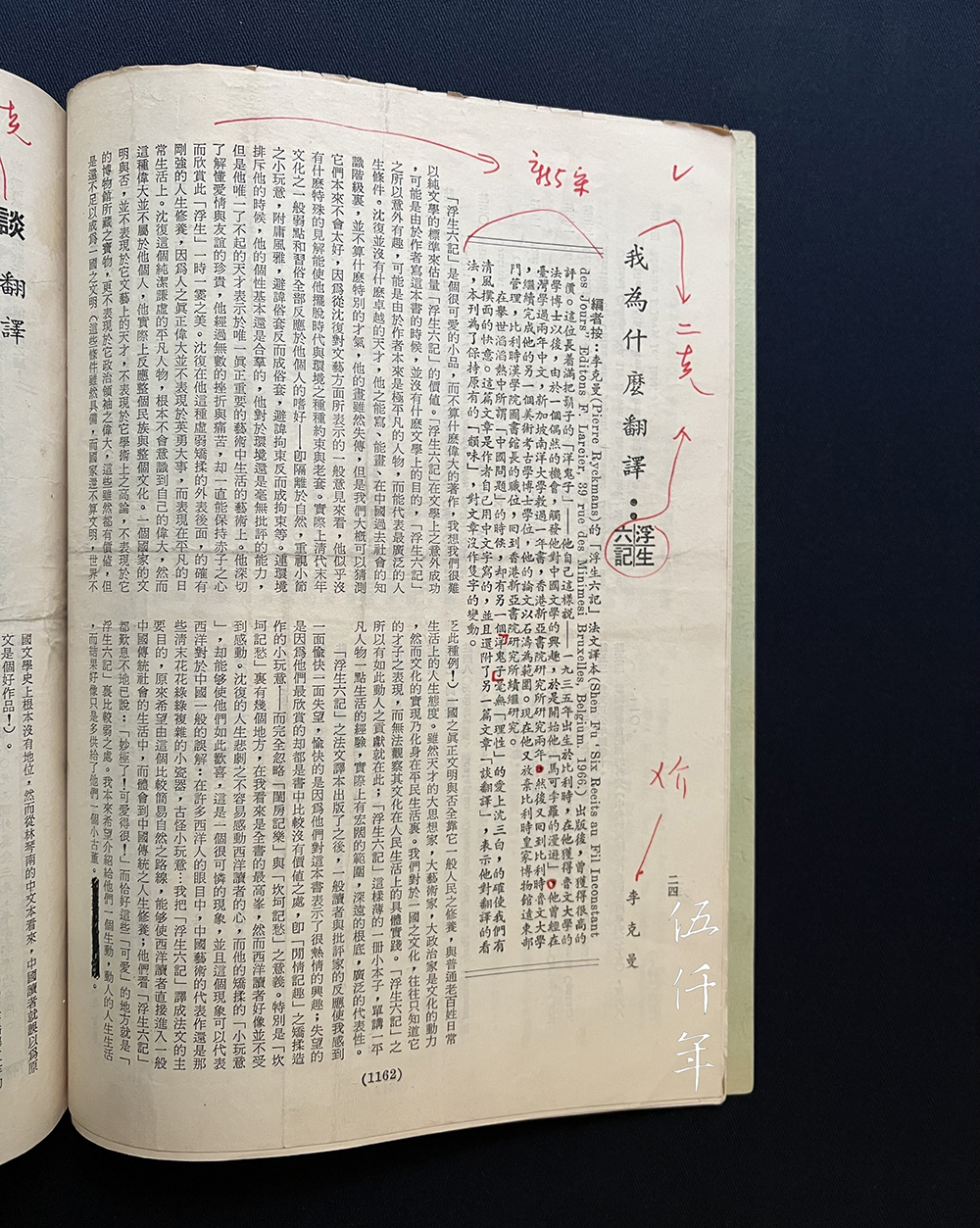

今值李克曼教授逝世十周年,漢學家閔福德教授高足任路漫女史,近英譯克曼教授幾一甲子前以中文撰寫之兩篇文章,「我為什麼翻譯浮生六記」 與 「談翻譯」,俱見民國五十六年 (一九六七年) 五月十五日出版之 「思與言」 雙月刊第五卷第一期。路漫女史之英譯,尤榮獲二零二三年澳大利亞中國研究協會與澳大利亞文學翻譯學會聯合舉辦之翻譯獎。敝館欣奉克曼教授罕見文章與路漫女史精闢英譯,紀念一代鴻儒。

策展暨編輯室

李克曼教授遺影。圖片來源: 李克曼夫人

「我為什麼翻譯浮生六記」

「浮生六記」 是個很可愛的小品,而不算什麼偉大的著作,我想我們很難以純文學的標準來估量 「浮生六記」 的價值。「浮生六記」 在文學上之意外成功,可能是由於作者寫這本書的時候,並沒有什麼文學上的目的,「浮生六記」 之所以意外有趣,可能是由於作者本來是極平凡的人物,而能代表最廣泛的人生條件。沈復並沒有什麼卓越的天才,他之能寫、能畫、在中國過去社會的知識階級裏,並不算什麼特別的才氣,他的畫雖然失傳,但是我們大概可以猜測它們本來不會太好,因為從沈復對文藝方面所表示的一般意見來看,他似乎沒有什麼特殊的見解能使他擺脫時代與環境之種種約束與老套。實際上清代末年文化之一般弱點和習俗全部反應於他個人的嗜好-即隔離於自然,重視小節之小玩意,附庸風雅,避諱俗套反而成俗套,避諱拘束反而成拘束等。連環境排斥他的時候,他的個性基本還是合群的,他對於環境還是毫無批評的能力,但是他唯一了不起的天才表示於唯一真正重要的藝術中生活的藝術上。他深切了解懂愛情與友誼的珍貴,他經過無數的挫折與痛苦,卻一直能保持赤子之心而欣賞此 「浮生」 一時一霎之美。

民國五十六年 (一九六七年) 五月十五日出版 「思與言」 雜誌封面。圖片來源: 李克曼夫人

「思與言」 雜誌刊載李克曼教授撰 「我為什麼翻譯浮生六記」。圖片來源: 李克曼夫人

沈復在他這種虛弱矯揉的外表後面,的確有剛強的人生修養,因為人之真正偉大並不表現於英勇大事,而表現在平凡的日常生活上。沈復這個純潔謙虛的平凡人物,根本不會意識到自己的偉大,然而這種偉大並不屬於他個人,他實際上反應整個民族與整個文化。一個國家的文明與否,並不表現於它文藝上的天才,不表現於它學術上之高論,不表現於它的博物館所藏之寶物,更不表現於它政治領袖之偉大,這些雖然都有價值,但是還不足以成為一國之文明。(這些條件雖然具備,而國家還不算文明,世界不乏此種例!) 一國之真正文明與否全靠它一般人民之修養,與普通老百姓日常生活上的人生態度。雖然天才的大思想家,大藝術家,大政治家是文化的動力,然而文化的實現乃化身在平民生活裏。我們對於一國之文化,往往只知道它的才子之表現,而無法觀察其文化在人民生活上的具體實踐。「浮生六記」 之所以有如此動人之貢獻就在此;「浮生六記」 這樣薄的一冊小本子,單講一平凡人物一點生活的經驗,實際上有宏闊的範圍,深遠的根底,廣泛的代表性。

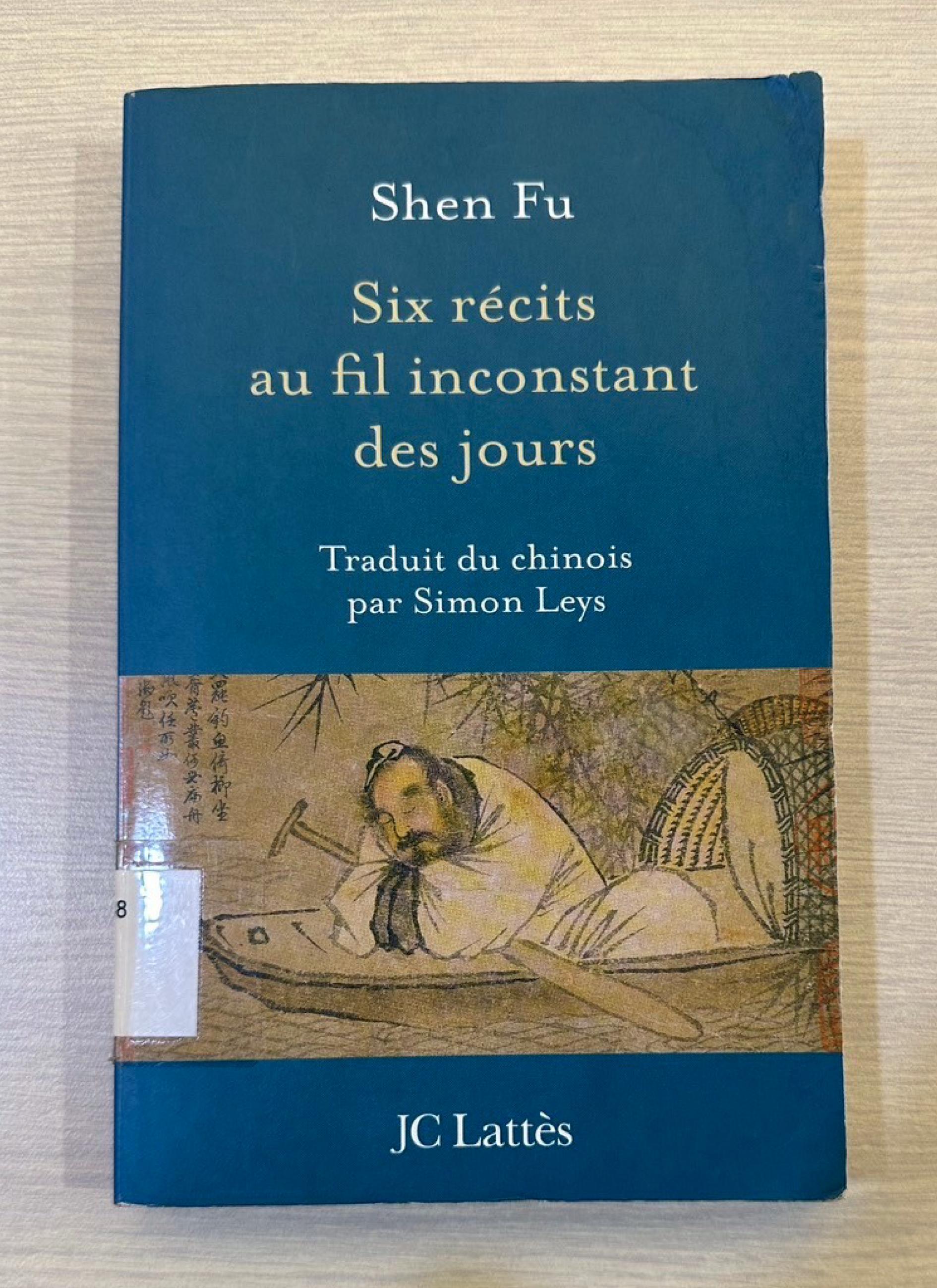

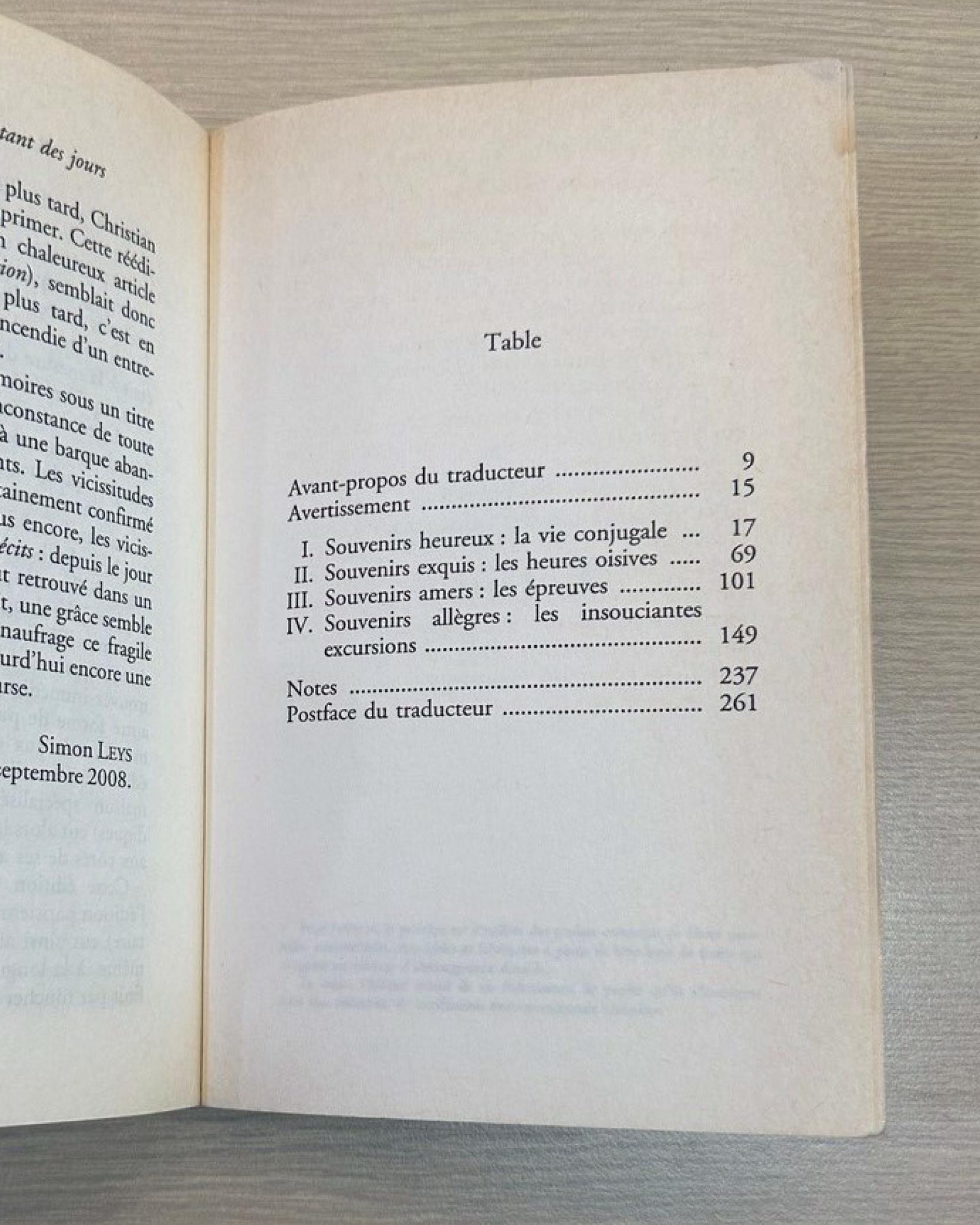

李克曼教授法文翻譯沈復撰 「浮生六記」封面

李克曼教授法文翻譯沈復撰 「浮生六記」 內頁目次

「浮生六記」 之法文譯本出版了之後,一般讀者與批評家的反應使我感到一面愉快一面失望,愉快的是因為他們對這本書表示了很熱情的興趣;失望的是因為他們最欣賞的卻都是書中比較沒有價值之處,即 「閒情記趣」 之矯揉造作的小玩意─而完全忽略 「閨房記樂」 與 「坎坷記愁」 之意義。特別是 「坎坷記愁」 裏有幾個地方,在我看來是全書的最高峰,然而西洋讀者好像並不受到感動。沈復的人生悲劇之不容易感動西洋讀者的心,而他的矯揉的 「小玩意」,卻能夠使他們如此歡喜,這是一個很可憐的現象,並且這個現象可以代表西洋對於中國一般的誤解:在許多西洋人的眼目中,中國藝術的代表作還是那些清末花花綠綠複雜的小瓷器,古怪小玩意。我把 「浮生六記」 譯成法文的主要目的,原來希望由這個比較簡易自然之路線,能夠使西洋讀者直接進入一般中國傳統社會的生活中,而體會到中國傳統之人生修養;他們看 「浮生六記」 都歎息不已地說:「妙極了!可愛得很!」 而恰好這些 「可愛」 的地方就是 「浮生六記」 裏比較弱之處。我本來希望介紹給他們一個生動,動人的人生生活,而結果好像只是多供給了他們一個小古董。

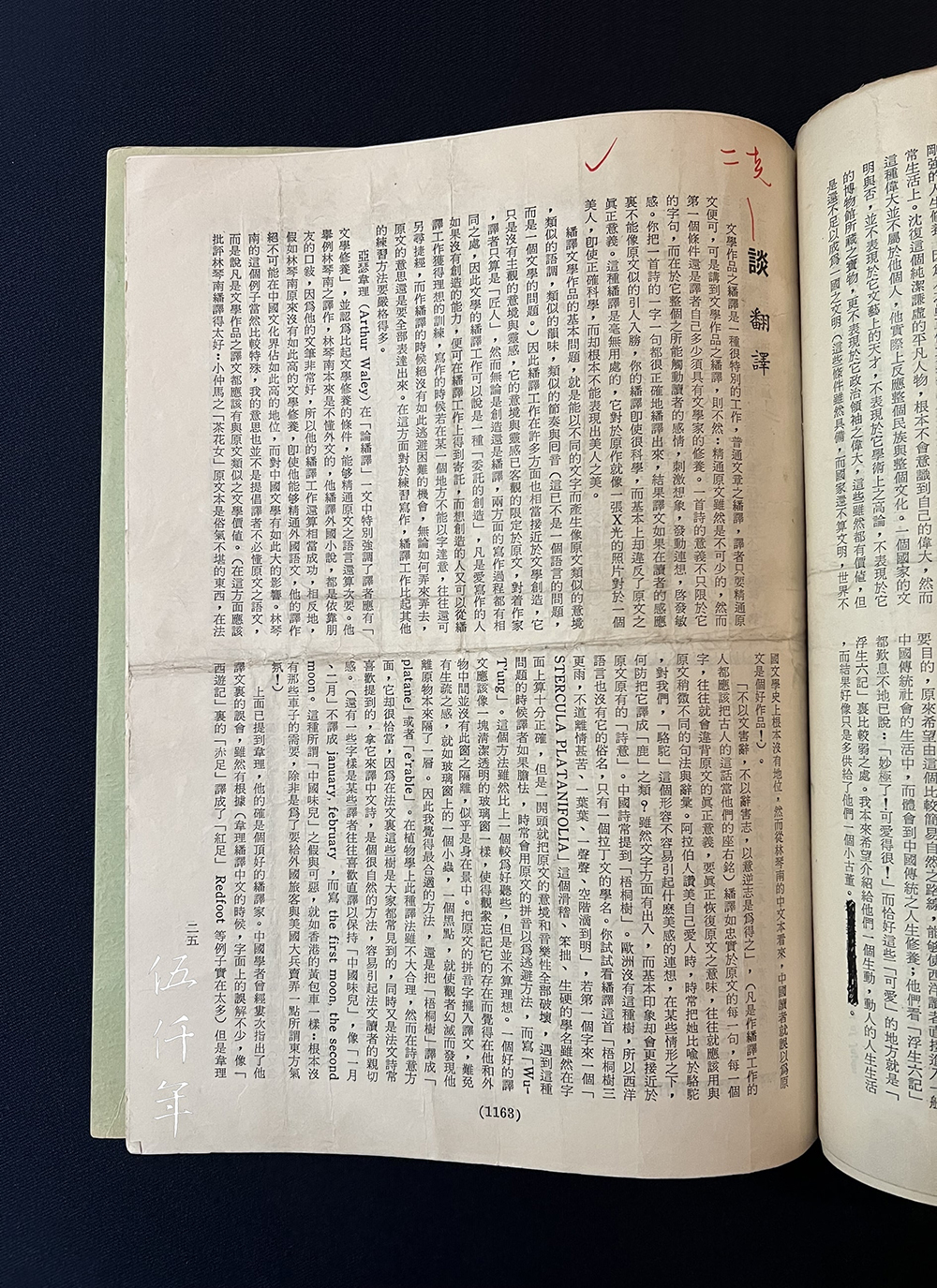

「思與言」 雜誌刊載李克曼教授撰 「談翻譯」。圖片來源: 李克曼夫人

「談翻譯」

文學作品之繙譯是一種很特別的工作,普通文章之繙譯,譯者只要精通原文便可,可是講到文學作品之繙譯,則不然:精通原文雖然是不可少的,然而第一個條件還是譯者自己多少須具有文學家的修養。一首詩的意義不只限於它的字句,而在於它整個之所能觸動讀者的感情,刺激想象,發動連想,啟發敏感。你把一首詩的一字一句都很正確地繙譯出來,結果譯文如果在讀者的感應裏不能像原文似的引人入勝,你的繙譯即使很科學,而基本上卻違反了原文之真正意義。這種繙譯是毫無用處的,它對於原作就像一張X光的照片對於一個美人,即使正確科學,而卻根本不能表現出美人之美。

繙譯文學作品的基本問題,就是能以不同的文字而產生像原文類似的意境,類似的語調,類似的韻味,類似的節奏與回音 (這已不是一個語言的問題,而是一個文學的問題。) 因此繙譯工作在許多方面也相當接近於文學創造,它只是沒有主觀的意境與靈感,它的意境與靈感已客觀的限定於原文,對著作家,譯者只算是 「匠人」,然而無論是創造還是繙譯,兩方面的寫作過程都有相同之處,因此文學的繙譯工作可以說是一種 「委託的創造」,凡是愛寫作的人如果沒有創造的能力,便可在繙譯工作上得到寄託,而想創造的人又可以從繙譯工作獲得理想的訓練,寫作的時候若在某一個地方不能以字達意,往往還可另尋捷徑,而作繙譯的時候絕沒有如此逃避困難的機會,無論如何弄來弄去,原文的意思還是要全部表達出來。在這方面對於練習寫作,繙譯工作比起其他的練習方法要嚴格得多。

亞瑟・韋理先生遺影

亞瑟・韋理 (Arthur Waley) 在 「論翻譯」 一文中特別強調了譯者應有 「文學修養」,並認為比起文學修養的條件,能夠精通原文之語言還算次要。他舉例林琴南之譯作,林琴南本來是不懂外文的,他繙譯外國小說,都是依靠朋友的口敘,因為他的文筆非常好,所以他的繙譯工作還算相當成功,相反地,假如林琴南原來沒有如此高的文學修養,即使他能夠精通外國語文,他的譯作絕不可能在中國文化界佔如此高的地位,而對中國文學有如此大的影響。林琴南的這個例子當然比較特殊,我的意思也並不是提倡譯者不必懂原文之語文,而是說凡是文學作品之譯文都應該有與原文類似之文學價值。(在這方面應該批評林琴南繙譯得太好:小仲馬之 「茶花女」 原文本是俗氣不堪的東西,在法國文學史上根本沒有地位,然而從林琴南的中文本看來,中國讀者就誤以為原文是個好作品!)

林琴南先生遺影

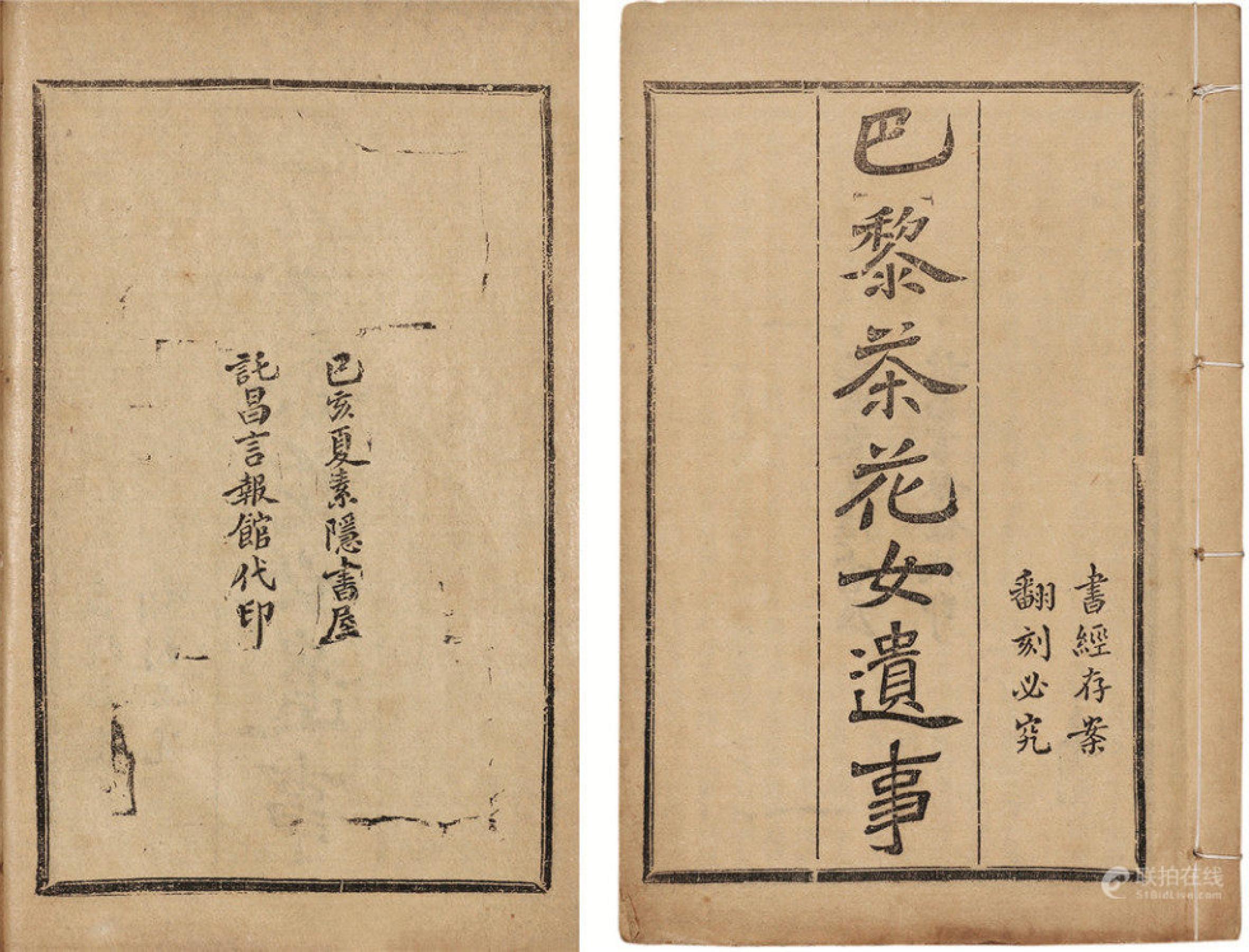

林琴南翻譯小仲馬撰 「茶花女」 扉頁

「不以文害辭,不以辭害志,以意逆志,是為得之」,(凡是作繙譯工作的人都應該把古人的這話當他們的座右銘)。繙譯如忠實於原文的每一句,每一個字,往往就會違背原文的真正意義。要真正恢復原文之意味,往往就應該用與原文稍微不同的句法與詞彙。阿拉伯人讚美自己愛人時,時常把她比喻於駱駝,對我們 「駱駝」 這個形容不容易引起什麼美感的連想。在某些情形之下,何妨把它譯成 「鹿」 之類?然文字方面有出入,而基本印象卻會更接近於原文原有的 「詩意」。中國詩常提到 「梧桐樹」,歐洲沒有這種樹,所以西洋語言也沒有它的俗名,只有一個拉丁文的學名。你試試看繙譯這首 「梧桐樹三更雨,不道離情甚苦、一葉葉、一聲聲、空階滴到明」,若第一個字來一個 「Stercula Platanifolia」,這個滑稽、 笨拙、 生硬的學名雖然在字面上算十分正確, 但是一開頭就把原文的意境和音樂性全部破壞,遇到這種問題的時候譯者如果膽怯,時常會用原文的拼音以為逃避方法,而寫 「Wu-T’ung」。這個方法雖然比上一個較為好聽些,但是並不算理想。一個好的譯文應該像一塊清潔透明的玻璃窗一樣,使得觀眾忘記它的存在而覺得在他和外物中間並沒有此窗之隔離,似乎是身在景中。把原文的拼音字擺入譯文,難免有生疏之感,就如玻璃窗上的一個小蟲,一個黑點,就使觀者幻滅而發現他離原物本來隔了一層。因此我覺得最合適的方法,還是把 「梧桐樹」 譯成 「platane」 或者 「e'rable」。在植物學上此種譯法雖然不大合理,然而在詩意方面,它卻很恰當。因為在法文裏這些樹是大家都常見到的,同時又是法文詩常喜歡提到的,拿它來譯中文詩,是個很自然的方法,容易引起法文讀者的親切感。(還有一些字樣是某些譯者往往喜歡直譯以保持 「中國味兒」,像 「一月、二月」 不譯成 January、 February,而寫 the first moon、the second moon。這種所謂 「中國味兒」 之假與可惡,就如香港的黃包車一樣:根本沒有那些車子的需要,除非是為了要給外國旅客與美國大兵賣弄一點所謂東方氣氛!)

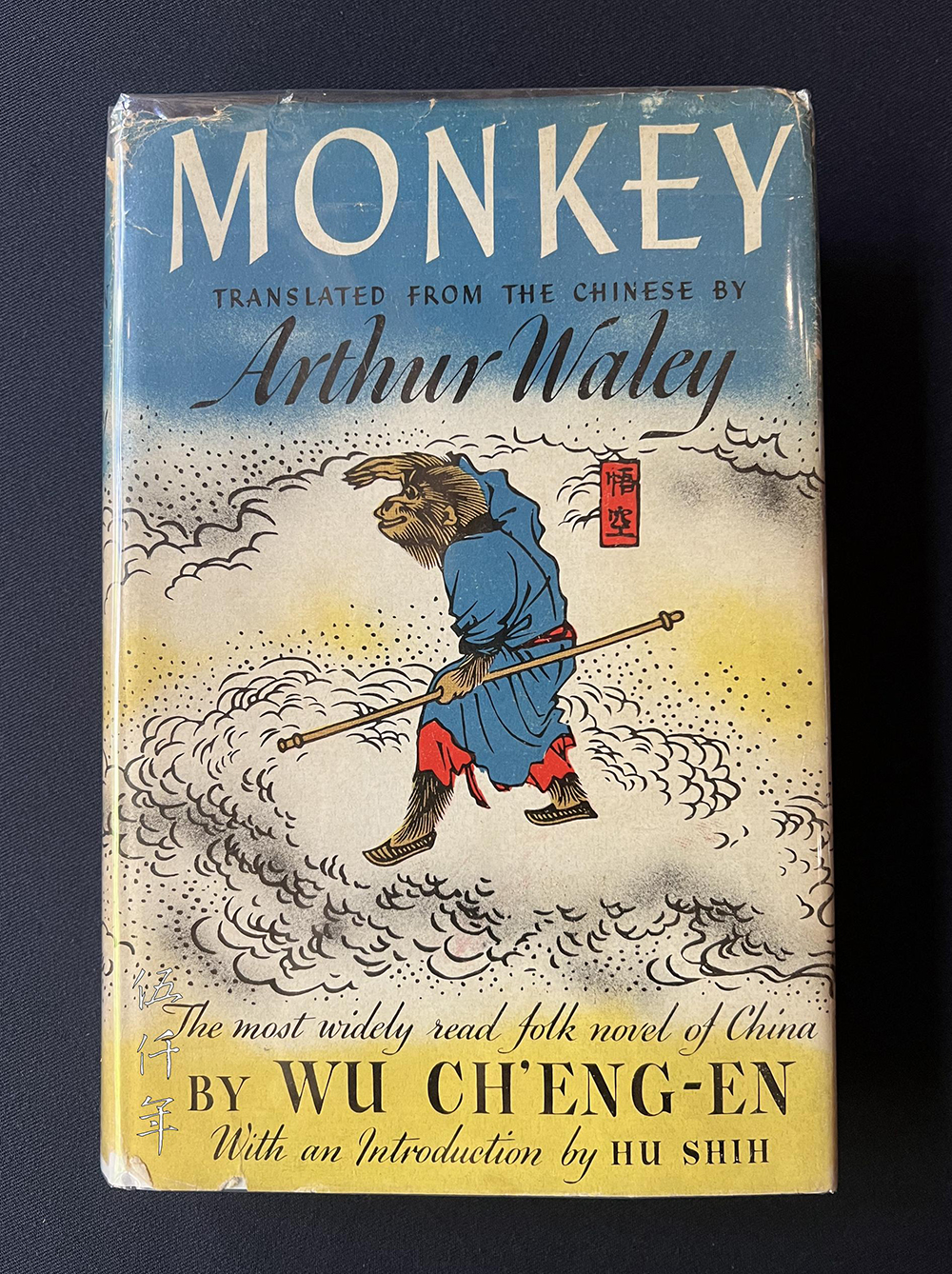

亞瑟・韋理翻譯吳承恩撰 「西遊記」 封面

上面已提到韋理,他的確是個頂好的繙譯家。中國學者曾經屢次指出了他譯文裏的誤會,雖然有根據 (韋理繙譯中文的時候,字面上的誤解不少,像 「西遊記」 裏的 「赤足」 成了 「紅足」Redfoot 等例子實在太多),但是韋理自己是個好文學家,他非常敏感,看中文詩的時候即使往往會發生一些字面上的誤會,然而他能體會到原文的節奏與意境,而用最自然的英文把它全部表達出來。假如他所繙譯的東西本來是些科學、學術上的資料,這些文字上的出入就會損害到他的工作的價值,可是他所繙譯的是文學作品,他的目的是把中國文學作品介紹給英文讀者看,而在這方面他的工作就非常成功。因為他的文筆好,所以他所繙譯作品之普及並不限定於少數專家之範圍,而更引起了一般西洋文化界的興趣,讓一般愛好文學的人士直接欣賞到中國文學之意味,而且給了許多西洋作家一個新的啟發。英國廿世紀偉大詩人 T. S. Eliot 曾經提了韋理的譯文說:「我們近代英國詩人都欠韋理的債」。這已足夠證明他的貢獻之重大。也許有人會繙譯比韋理更科學一些,但是他們的翻譯工作如果不能達到那樣高的文學價值,他們的影響絕不會像韋理的譯文如此深刻。

一個好演員演戲的時候,應該能夠忘記自己的身份,而暫時讓自己被他們所扮演的角色全部融化。我想繙譯者對於原文之作者應該有同樣的現象。至少他應該與原文作者之感情、思想、生活態度發生共鳴。所以繙譯工作要作得好便不能 「訂做」:得憑個人的嗜好選自己要繙譯的作品,而非由文化機關,出版社等先分配好的繙譯計劃。譯者內心應該有繙譯此作品之需要,不管此繙譯工作是否有用,不管能不能出版,不管會不會獲得讀者的興趣,而有 「我非把它繙譯不可」 之感才行!(這種精神態度與創造的精神態度又有頗相同之處)。

繙譯一本書,不管工作成不成功,都可使譯者對原作有更深的欣賞能力, 由繙譯工作中,譯者可以直接參入原作之創造過程,而開始了解原作一文一句的 「所以然」,作者原來得意之處,譯者似乎都可以感到,並且也可以由它們得到特別的靈感。作者所描繪之人、事、景、物被融化在譯者之敏感裏,甚至於使譯者幻覺此一切本來屬於自己個人經驗之範圍內。到了這種境界才可以嚐到繙譯工作特有的意味與刺激!在這種地步,全憑原作之發動力,譯者有時突然會寫出自己平時絕對寫不到之妙句。或者進入自己平日夢想不到之意境,真有 「附於驥尾而致千里」 的陶醉之感!

李克曼教授故居懸掛其油畫肖像小景。圖片來源: 李克曼夫人

連近目次: