一九五九年元月三日,溥心畬先生於香港大學作旅港第三場演講,題目名 「書畫同源」。第三場演講內容延伸一九五八年十二月二十二日第一場 「中國文學及書畫」 演講暨一九五九年元月二日第二場 「書畫」 演講,對用筆之道,尤多闡述。溥先生演講雖僅三篇,其義理實堪薪傳百代。

策展暨編輯室

民國四十八年 (一九五九年) 一月三日,溥心畬先生應香港大學邀請,於化學大樓講堂演講,題目名 「書畫同源」。講辭全文刊登於一月十二日、十三日、十四日、十五日、十六日、十七日、十八日與十九日 「華僑日報」。文曰:

民國四十八年 (一九五九年) 一月十二日香港 「華僑日報」 刊載溥心畬先生演講 「書畫同源」 文辭之一

民國四十八年 (一九五九年) 一月十二日香港 「華僑日報」 刊載溥心畬先生演講 「書畫同源」 文辭之二

民國四十八年 (一九五九年) 一月十九日香港 「華僑日報」 刊載溥心畬先生演講 「書畫同源」 文辭

「上一次我說過了要寫畫先從學禮做起,正心修身,研究經學、詞章、寫字,然後寫畫,如果本末顛倒,畫也一定不會好。畫是表現人格,風骨和氣度;如果人無可取,畫那裏就有可取呢。

關于藝術的界限,古今略有不同:古人有禮、樂、射、御、書、數,稱為六藝;現在人講禮如冠禮、婚禮、喪禮、燕禮等。這些禮是限制人不超越過一定的法度,比較法律還要嚴格呢。在藝術之內,其他的樂、射、御、書、數,有些古人以為是工,現在以為是藝術,譬如就是雕刻。可是六藝之首的禮,今人卻不注重,這是有遠古聖之訓的。

文字起源,最初是有象形文字,這象形文字就是畫。「說文」是畫一隻手,筆字是手拿著一根筆。

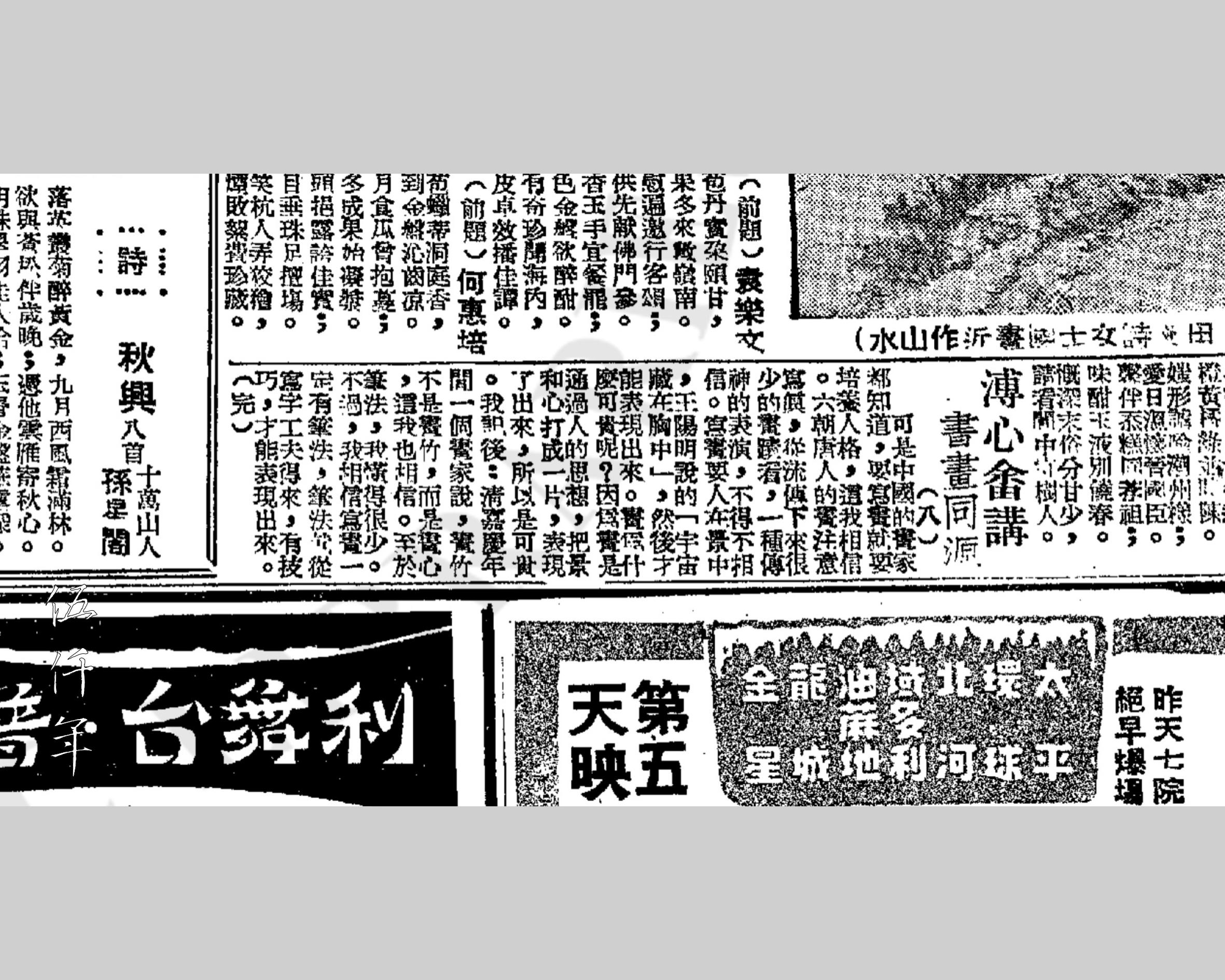

甲骨文 「筆」 字

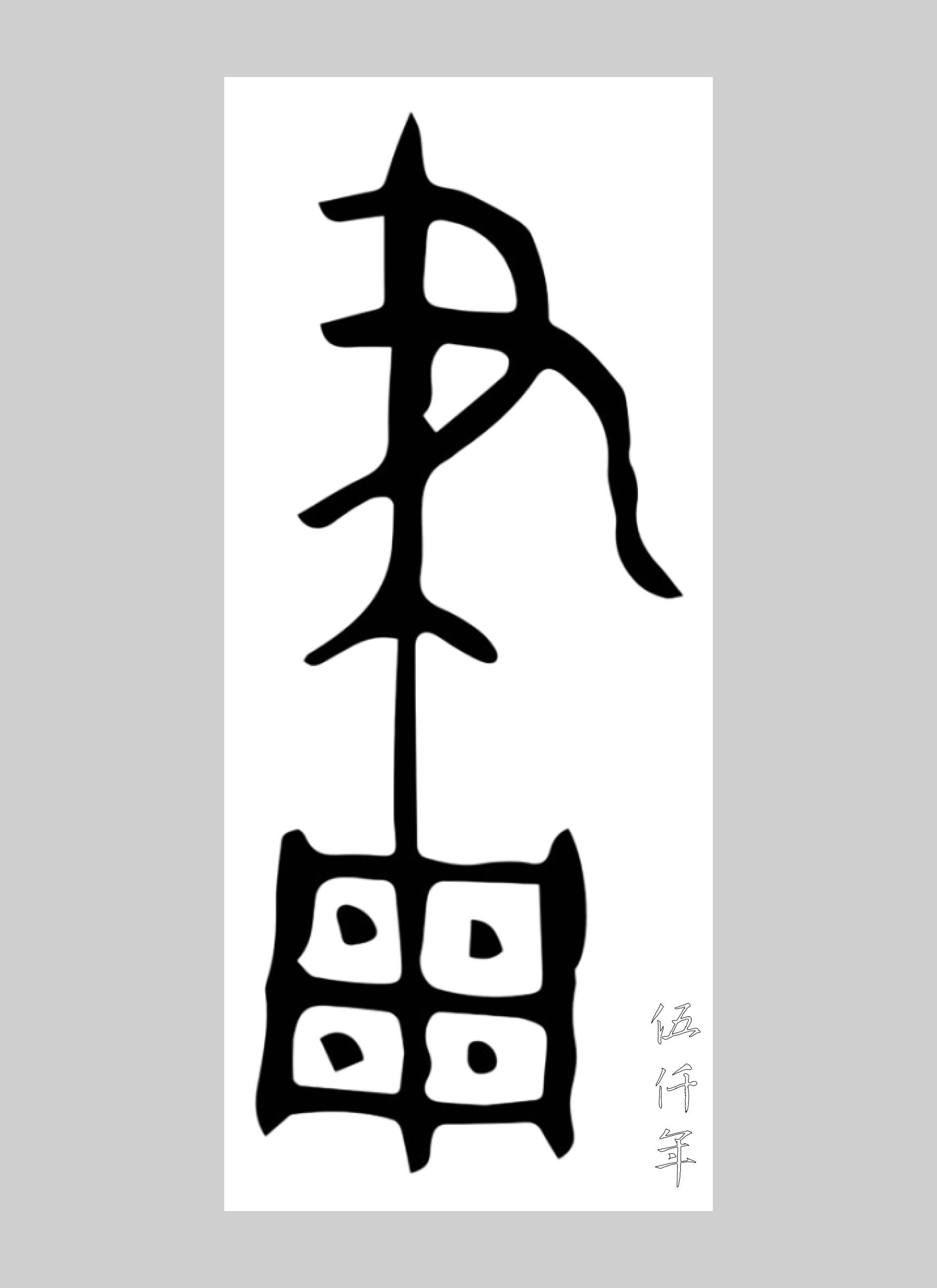

畫字是劃分田地 ,因為古人最注重田地,把田地劃分就象徵著畫字。

金文 「畫」 字

六書或從象形開始,也可以說,畫最初跟文字不分。

商代饕餮紋鼎。圖片來源: 國立故宮博物院

商代饕餮紋鼎局部。圖片來源: 國立故宮博物院

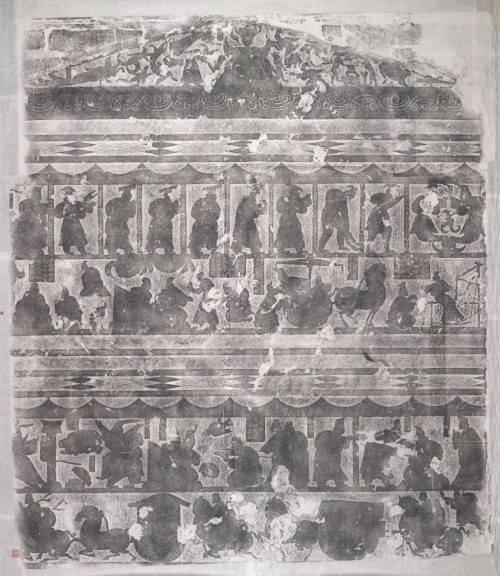

漢朝武梁祠西壁畫象。圖片來源: 中央研究院歷史語言研究所歷史文物陳列館

古人寫畫,在當時都是為了實用,是有含意的,所謂左圖右史,是和歷史並存著。三代銅器上面有饕餮圖案,都是使人看了,發生戒飲食之意。漢代武梁祠畫的是賢人故事,表揚忠義之士。好像孔子見老子的故事,在畫上面還明白的書寫出來。六朝有量度經,是佛答弟子的問,說涅槃以後事情,也舉出如來頭、身、手、腳各部分的尺寸等等。後來人寫佛像故事,大都根據這量度經來寫的。到了盛唐,山水才為時所尚,這時候才注意到春夏秋冬和雪景各種不同的景色,畫就不是為了實用,而是為了表現懷抱。

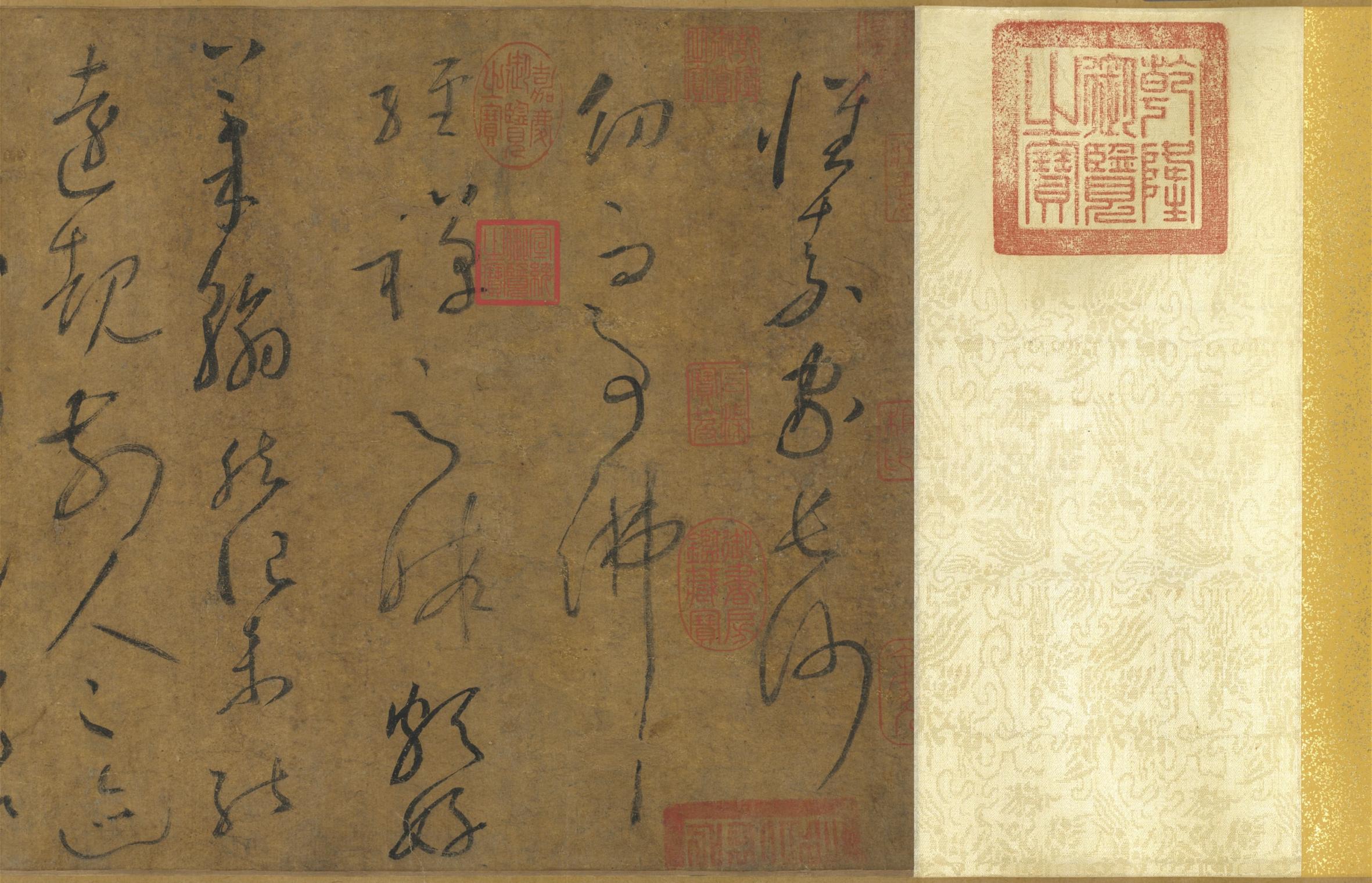

唐朝懷素書自敘帖之一。圖片來源: 國立故宮博物院

唐朝懷素書自敘帖之二。圖片來源: 國立故宮博物院

書法呢,唐朝懷素的草書,據說他看見天空的行雲,婉轉流動,迴翔蕩漾的姿態,就領會到了用筆。「書譜」 說:「纖纖乎似初月之出天崖,落落乎猶眾星之列河漢」。這也不就是畫嗎?

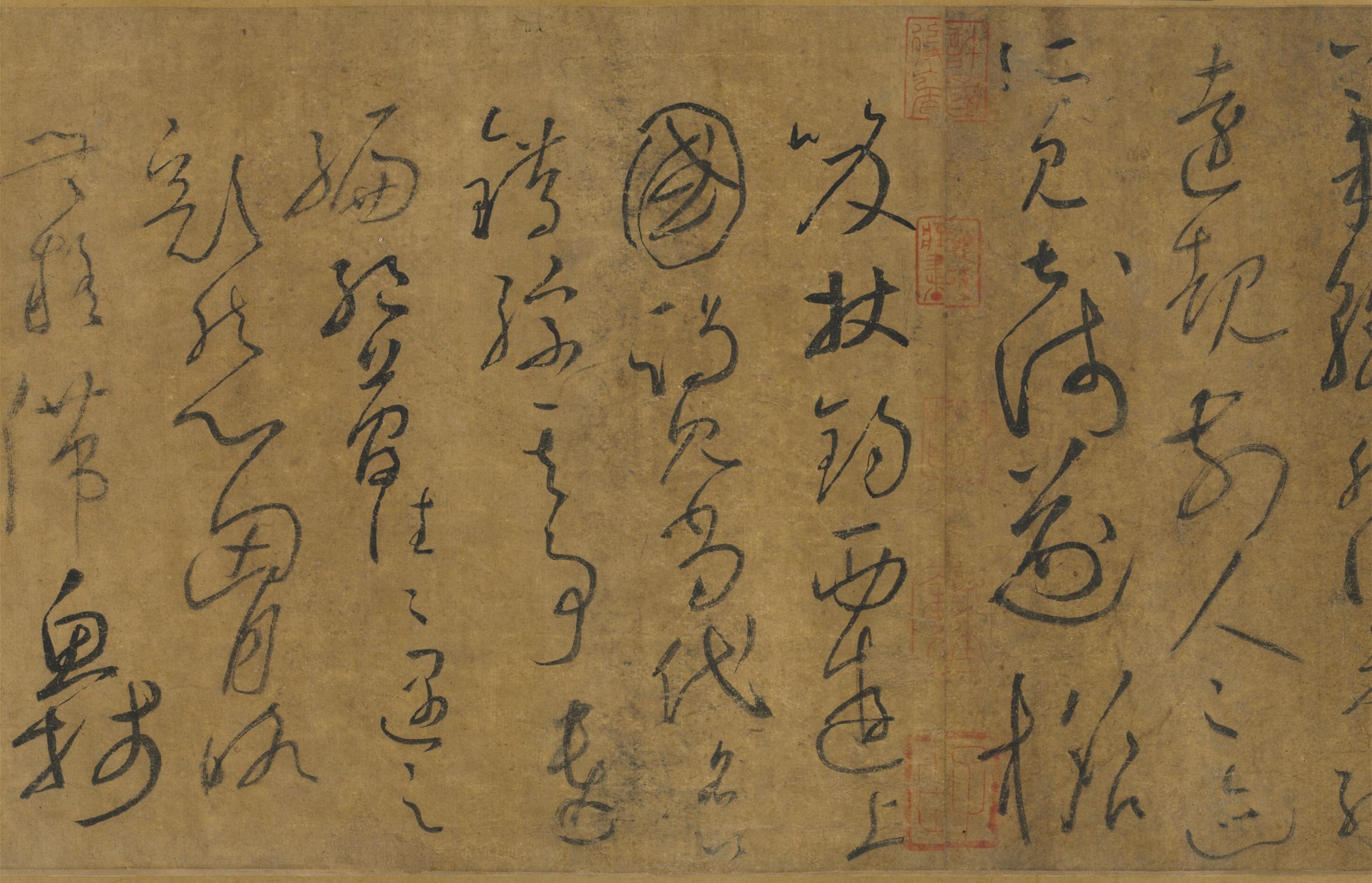

魏朝鍾繇書宣示表墨拓本。圖片來源: 國立故宮博物院

寫畫和寫字一樣,最重要的是筆力。古人寫字先從篆隸入手,然後再寫真草書。鍾太傅是隸奇,王羲之、王獻之都寫隸書,當然現在沒有辦法看見了。不是他們不寫篆隸,祇是現在看不見。寫篆書能夠使筆畫平衡,一筆寫過去頭尾一樣,這就需要筆力。寫隷書訓練藏鋒,隸書如起筆和點都必要藏鋒回折,不藏鋒寫不出。形容書法的古樸,沉著、自然、有所謂屋漏痕、所謂 「折釵股如錐畫沙,如印印泥」。從篆隸可以訓練達成這個目的。

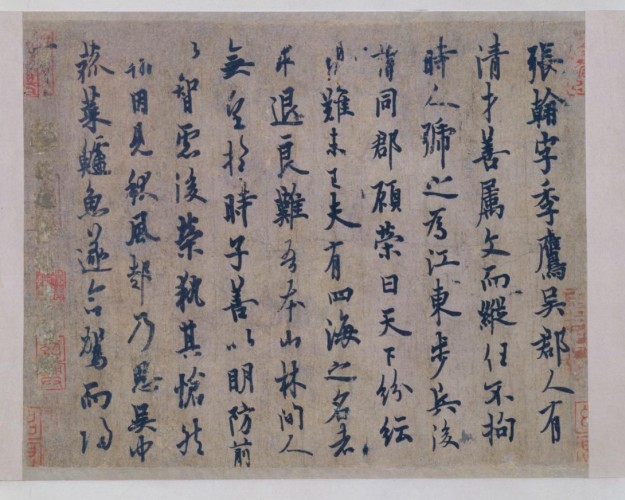

唐朝歐陽詢 (字信本) 書張翰帖。圖片來源: 北京故宮博物院

有人說過如何寫得好畫,他說:「凡是書畫成名的人,沒有不臂膀轉動自然」。這是說用筆。歐陽信本說:「運膀而指不知」。就是能控制筆,把筆控制得好;如果控制不好,如何能寫呢?筆有側鋒,如果不能了解,不能懸腕,不明白頓挫,就不能寫畫。

書法用筆,就算幾筆的字,已經變化無窮。前人形容書法說是 「龍騰虎躍」,矯健變化如此。畫也是注重變化,比方畫竹子,竹竿勁挺,竹葉生動,有隨風婀娜之態。要有筆有墨,有墨是濃淡得宜,有筆是有筆法,筆墨互相配合,就從用筆變化得來。

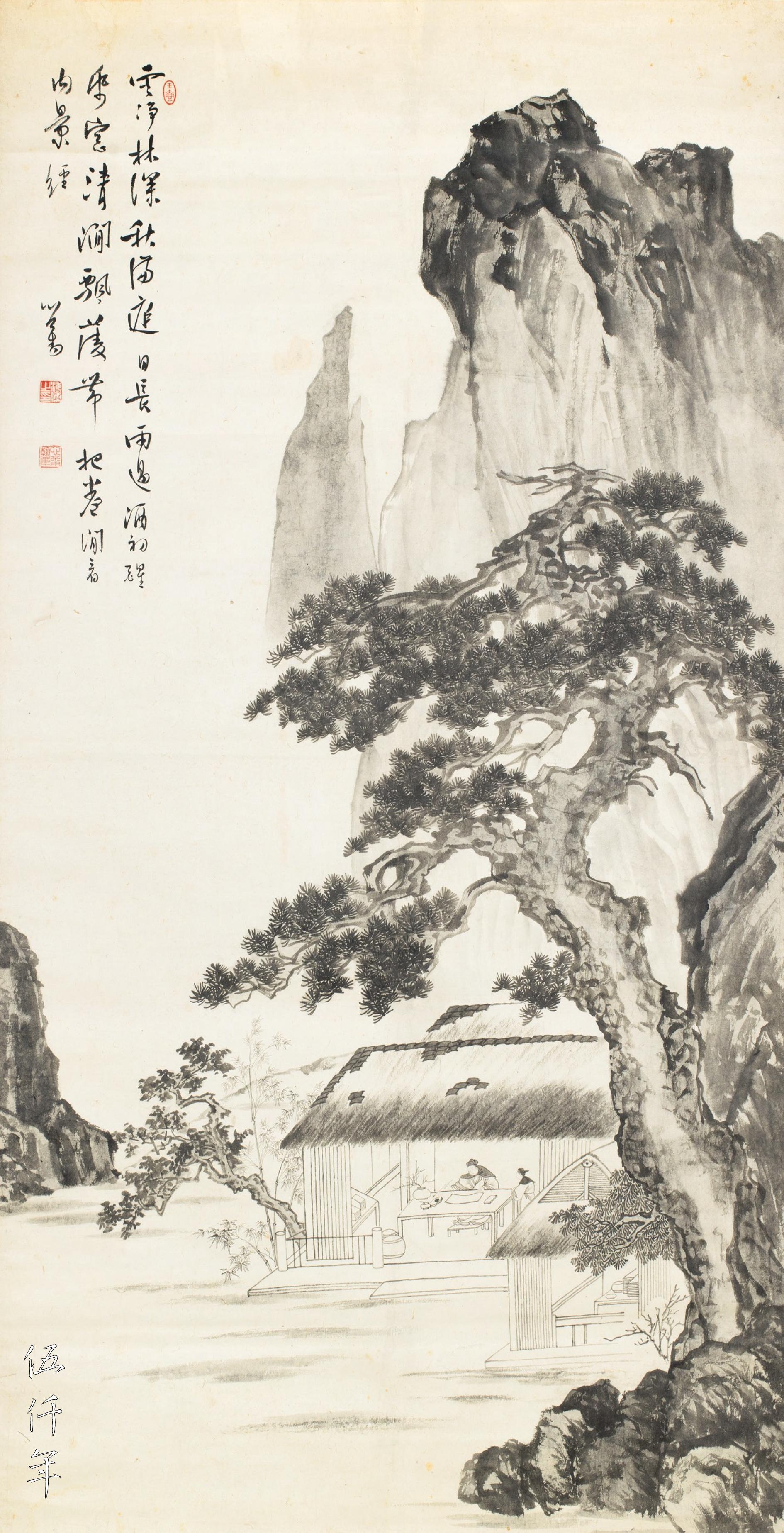

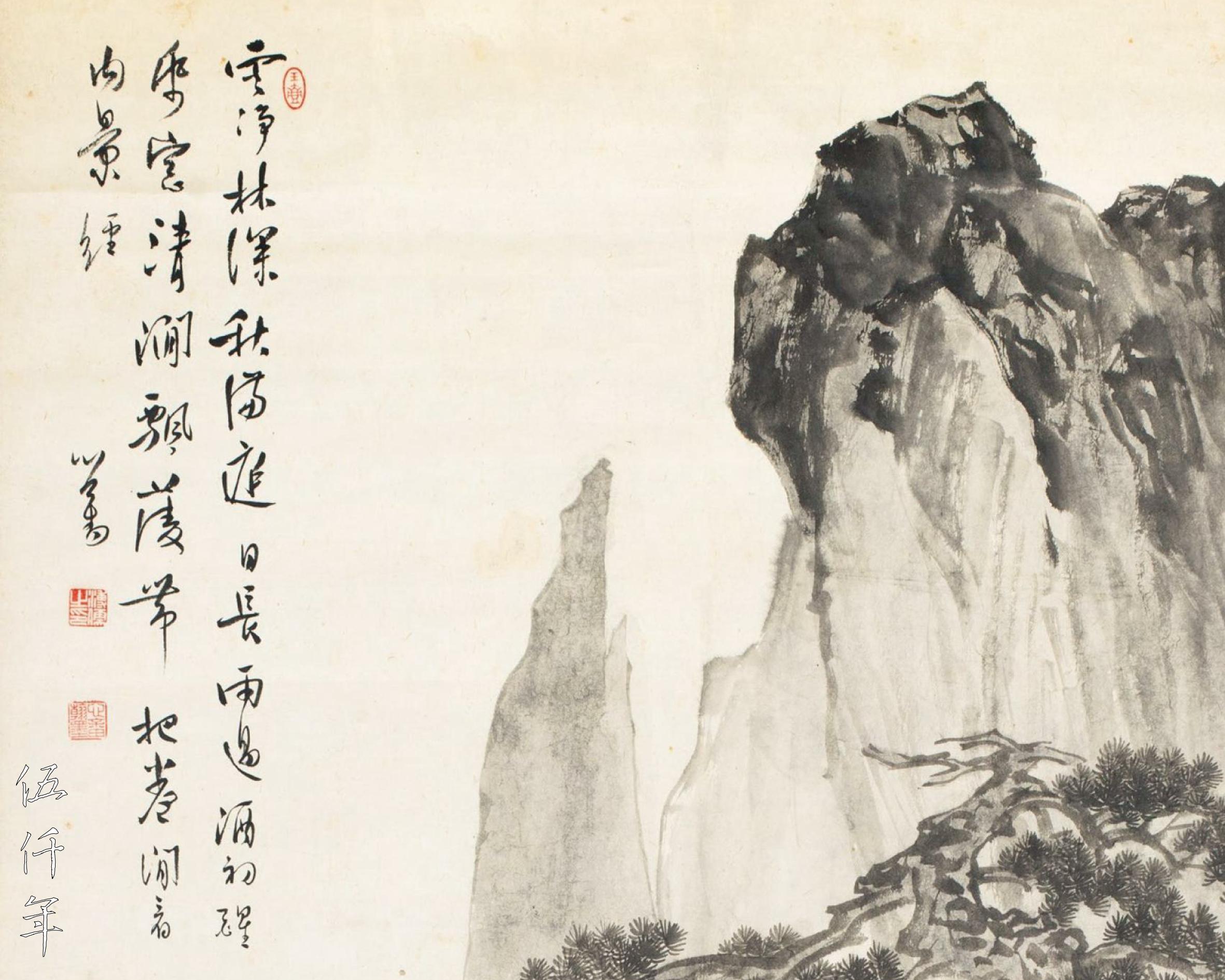

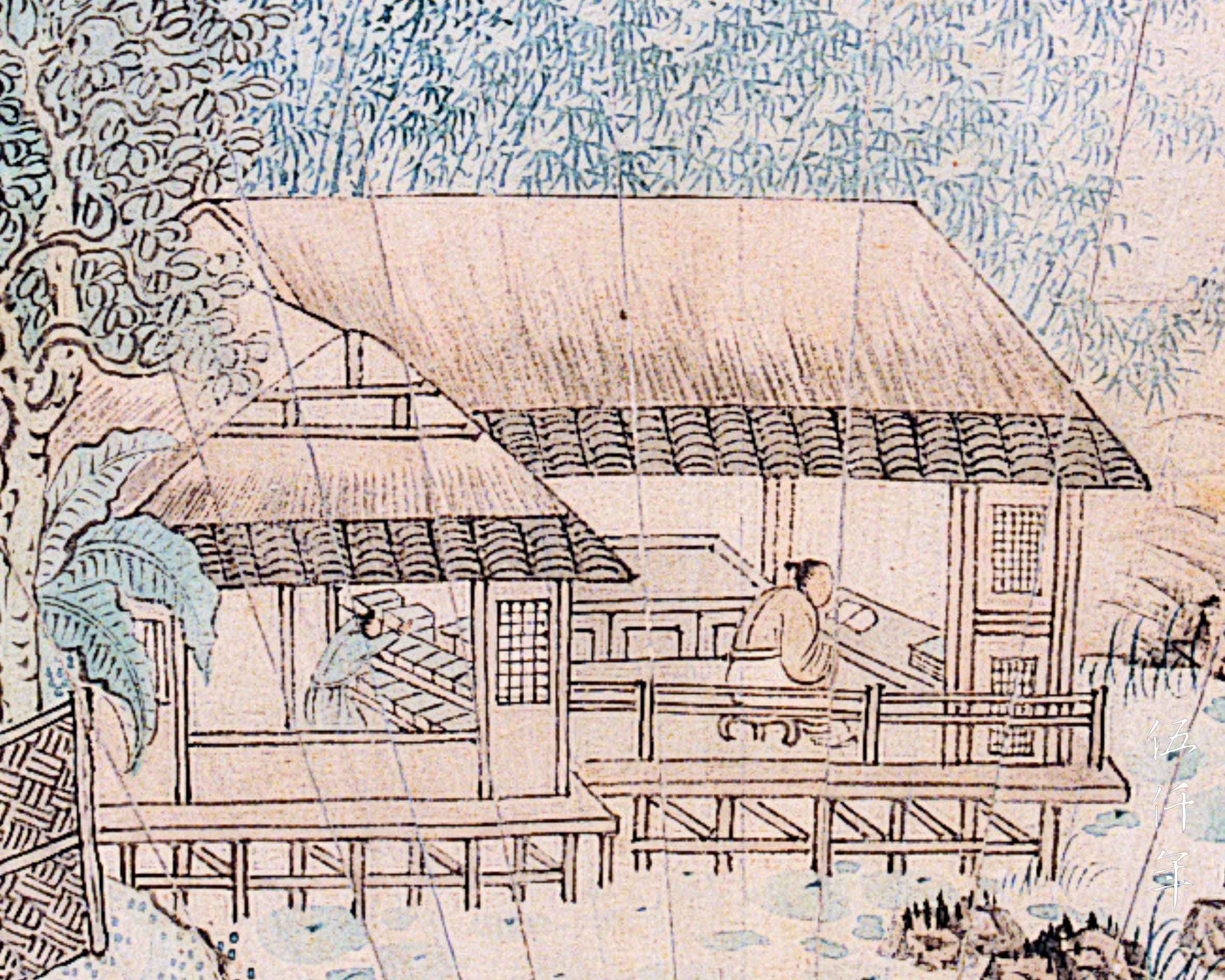

溥心畬先生繪閒讀內景經立軸。圖片來源: 私人收藏

溥心畬先生繪閒讀內景經局部之一。圖片來源: 私人收藏

溥心畬先生繪閒讀內景經局部之二。圖片來源: 私人收藏

溥心畬先生繪閒讀內景經局部之三。圖片來源: 私人收藏

學畫過程,照我來說,我是沒有師承的。從前我家裏藏的古人名蹟很多,舉凡晉唐宋元各代都有。我把這些真跡取來臨摹,再讀畫,再觀察真山水真事物。我學畫大約是在壯年開始,因為沒有老師,所以遇到困難問題很久都不能通過;只有自己想,慢慢地自己領悟。起初畫得不好,就想:我為什麼畫得不好?譬如畫松樹,起初畫得亂,就找別人的畫來比較,找古人的畫來比較,然後再寫。過了一些時候,我再看自己的畫,淨墨的好,設色的不好,這是不應該。為什麼設起色來就不好看?古人設色的不也很多嗎?爲什麼古人設色好看,我設色不好看?就找古人的畫來比較,後來明白了。原來是自己的顏色過淡;顏色過重,就不好看。用顏色要從淡一遍一遍的重染,如果一次就染深就不好看。用顏色要勻,怎麼樣能夠勻呢?水多顏色少就勻,水少顏色多就不勻,這些都是體驗出來的。就像科學研究試驗,要慢慢地把道理尋出來。一言以蔽之,就是要思,思然後才領悟,思然後不違理。孟子說:「思者得之,不思則不得也」。聖人又説:「慎思之,明辨之,篤行之」。所以,我常告訴學生說:粗心的人不易求學,粗心的人不思,不思就不得。要學畫就非得心細不可。

有些學生學畫問我:怎麼樣才能夠心細呢?我舉例說:比方畫山水,或者畫竹子,畫梅花也一樣,必定要自己跟山水竹梅打成一片,我就在這個環境裏,不能離開。如果畫秋林,就印象自己在秋林裏;畫春水,就印象自己當春天時候,在溪山之間遊玩;畫寒夜,就覺得自己有一種寒意;這好像做戲,比如演諸葛武侯,就忘掉了自己,而覺得自己就是諸葛武侯,這才演得像啊。古人有北風圖,看的人覺得有寒意;有雲漢圖,看的人覺得有熱意;這是畫得好,畫的真,才能感人。

北平頤和園長廊橫樑彩繪南朝張僧繇畫龍點睛圖

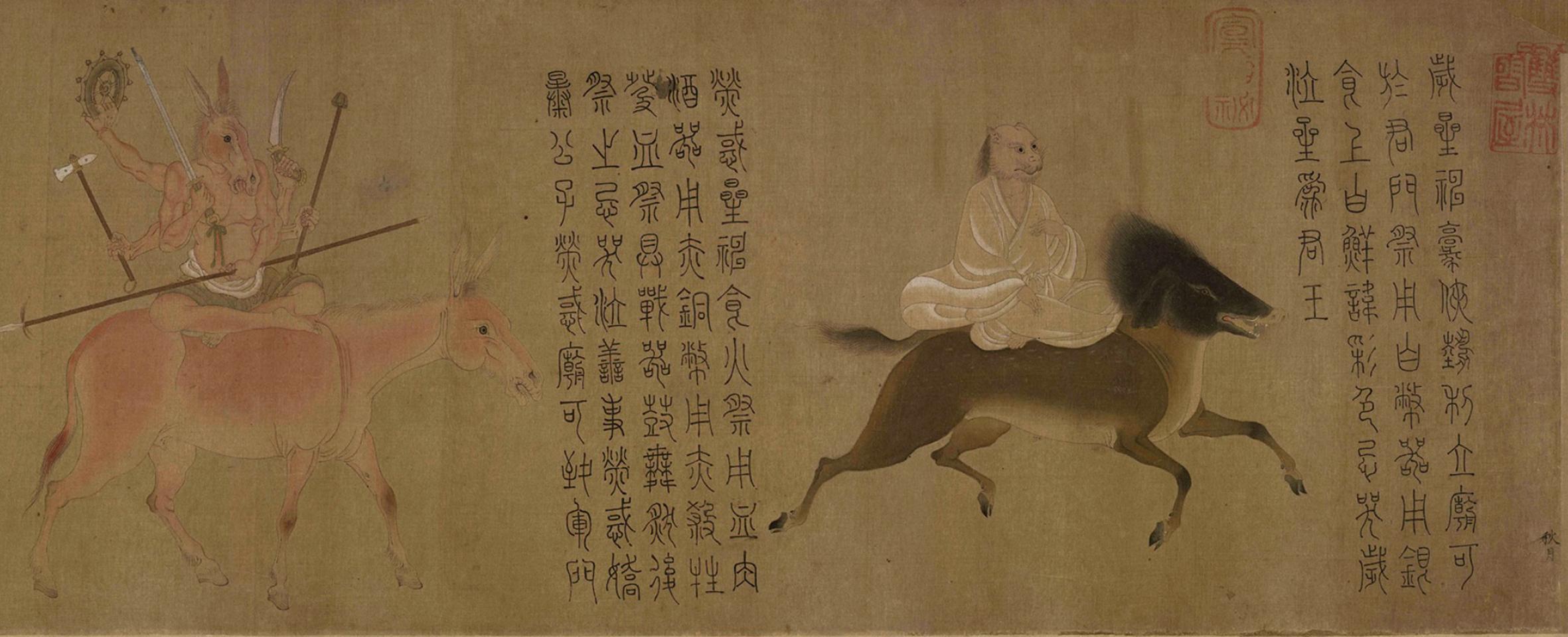

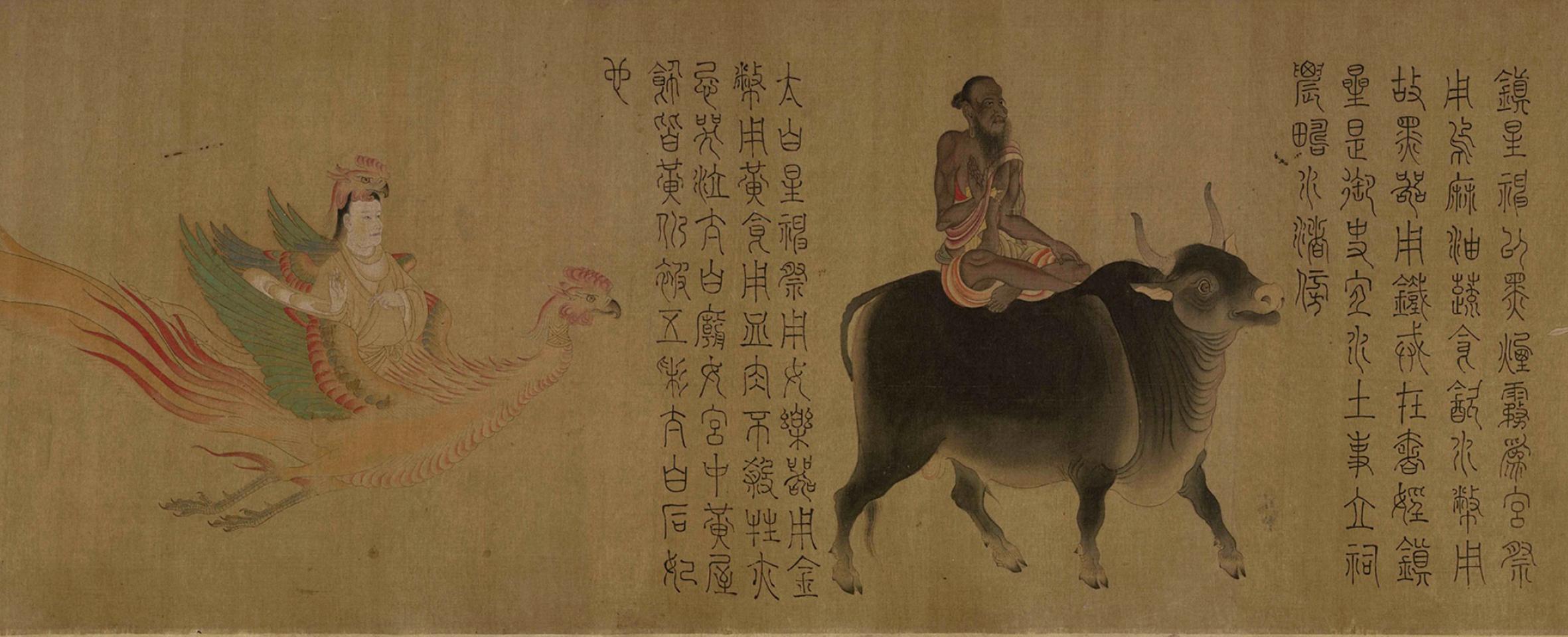

南朝張僧繇繪五星二十八宿神形圖局部之一。圖片來源: 日本大阪市立美術館

南朝張僧繇繪五星二十八宿神形圖局部之二。圖片來源: 日本大阪市立美術館

畫史上說張僧繇在寺壁上畫了一隻鶴,因此飛鳥不敢再進寺裏去把寺壁弄髒。由此可見他畫的鶴是多麼像真,連飛鳥也以為是真的。古人寫畫都是根據真東西,傳達真形狀,能夠傳真,又有筆法,筆法就從書法來,和書八法的運用是一樣道理的。

宋徽宗像。圖片來源: 國立故宮博物院

宋徽宗繪松枝黃鸝圖。圖片來源: 國立故宮博物院

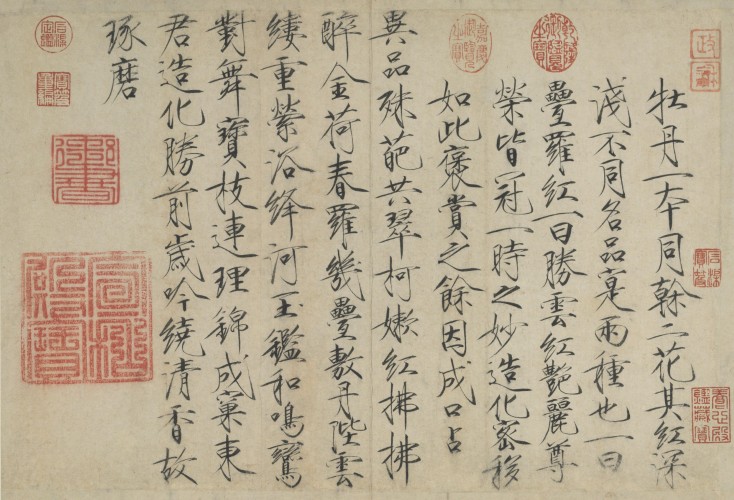

宋徽宗書牡丹詩。圖片來源: 國立故宮博物院

如果像真而沒有筆法,就像小孩子畫的沒有什麼分別。宋徽宗畫得好,因為他照真的畫,宋徽宗的字也寫得好,他的字是從唐人薛汾陰的石淙詩出來的,因為字好,就有筆力,所以畫得精彩。後人就多偏失了!筆法和像真慢慢分開來,成了兩方面:一方面像真的失去了筆法,一方面有筆法的失去了真,失去了真就越畫越不像,所以有筆法還得要求真才對。

唐太宗像。圖片來源: 國立故宮博物院

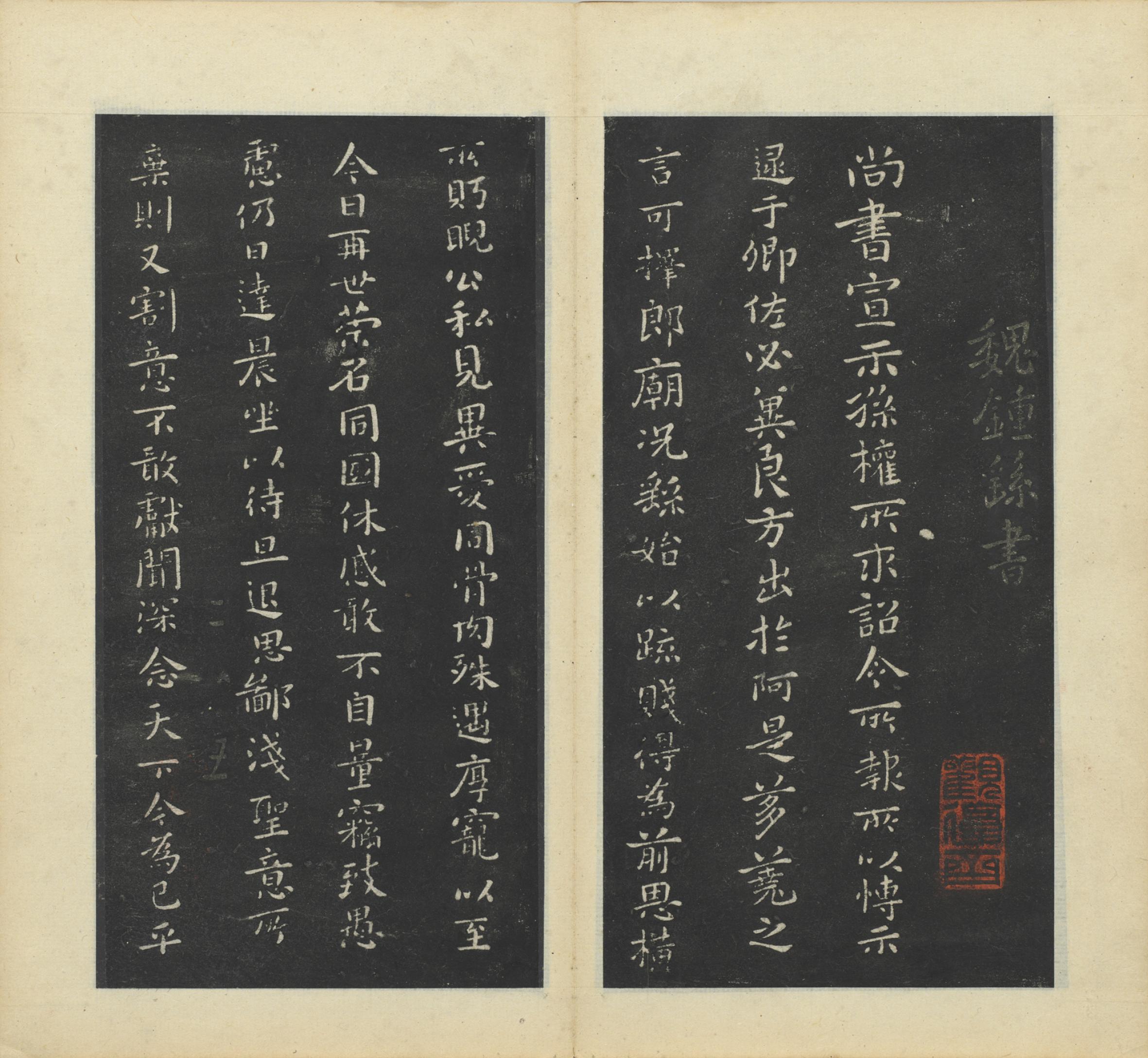

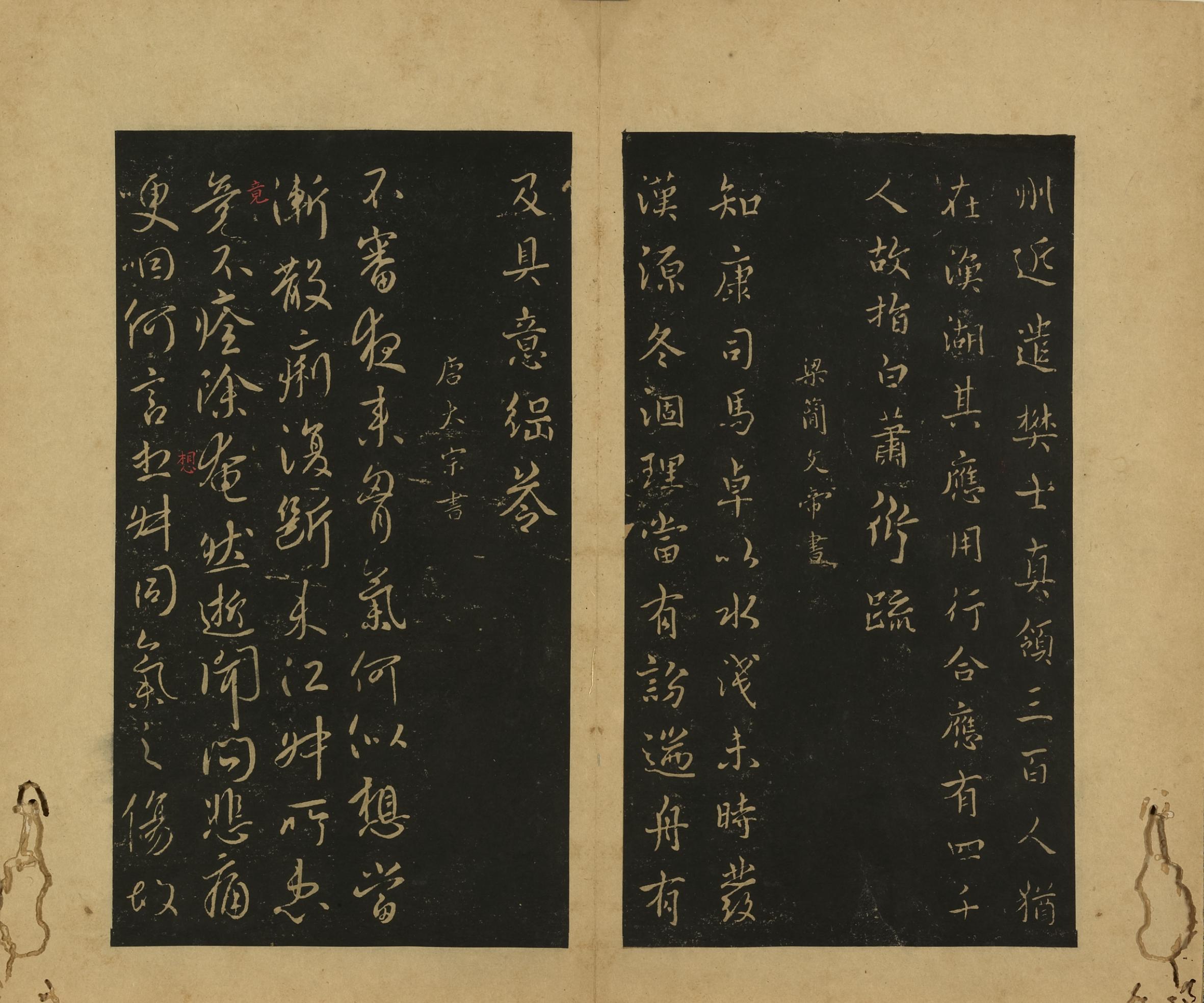

宋拓唐太宗書江叔帖。圖片來源: 國立故宮博物院

從書法的結體說,是千變萬化,每一個時代不同,各有各的風格,祇有用筆是千古不易不變,起伏、頓挫、轉折就是用筆。不變的好像人的頭、身、四肢,古和今都是一樣,變的好像衣服,古裝、中裝、西裝,什麼都有,用筆好像人體,結構好像衣服。如果注意衣服像而不注意人體像,如何稱得上是像呢?唐太宗說他學畫,只注意學其用筆,而不注意形狀。用得當,形狀也就出來了。否則得了形狀,用筆不對,有形無骨,也是枉然。

在畫上來說用筆,就是筆力,筆力要硬要挺,要婉轉靈活,才能把握對象而表現出來。譬如畫花,筆活花活,花露欲滴,畫鳥如啼,畫鳥像、畫竹節、畫枯草,都要筆如鐵,才表現得好;所以,非有寫字工夫來訓練出筆力不可。

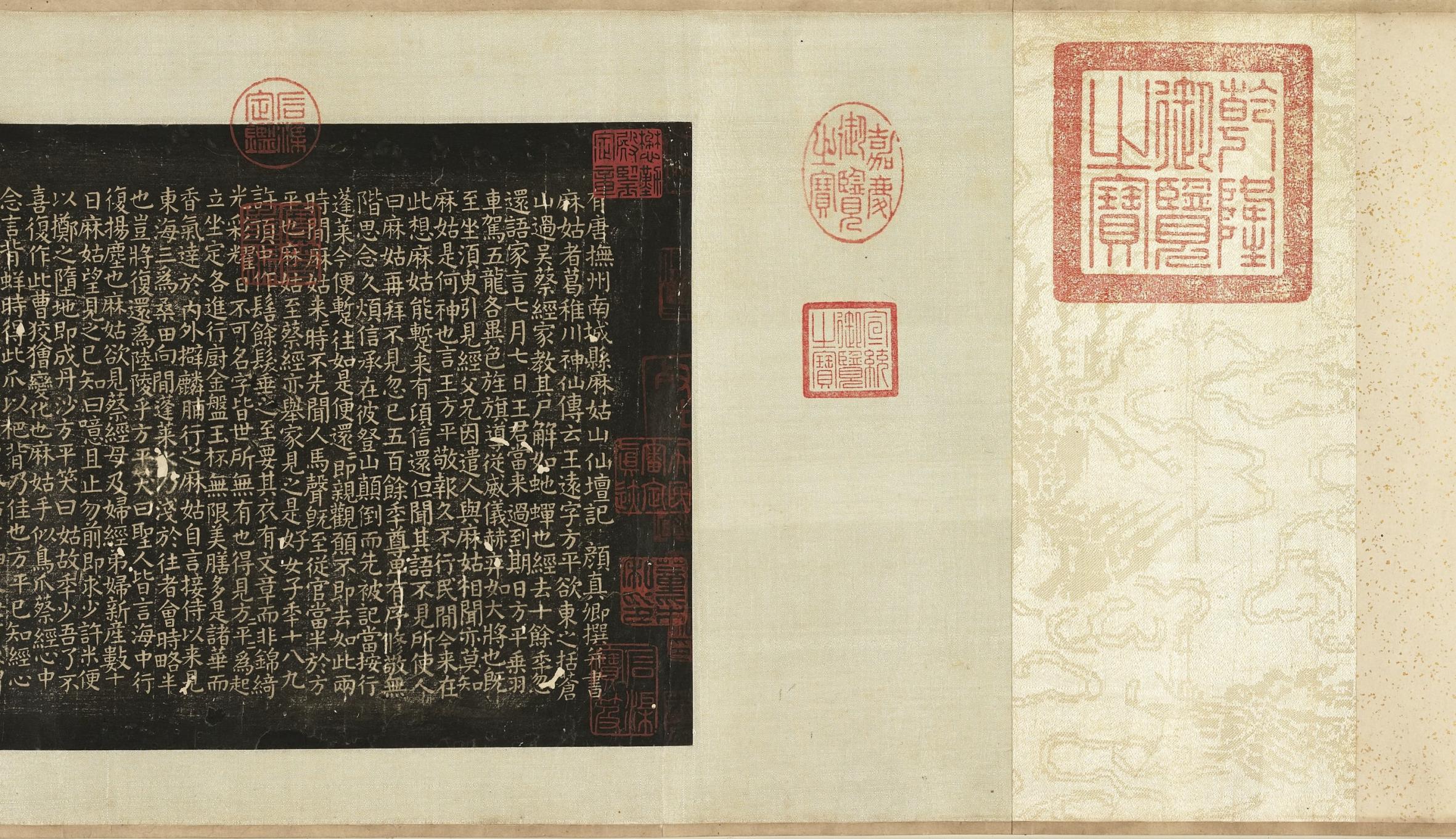

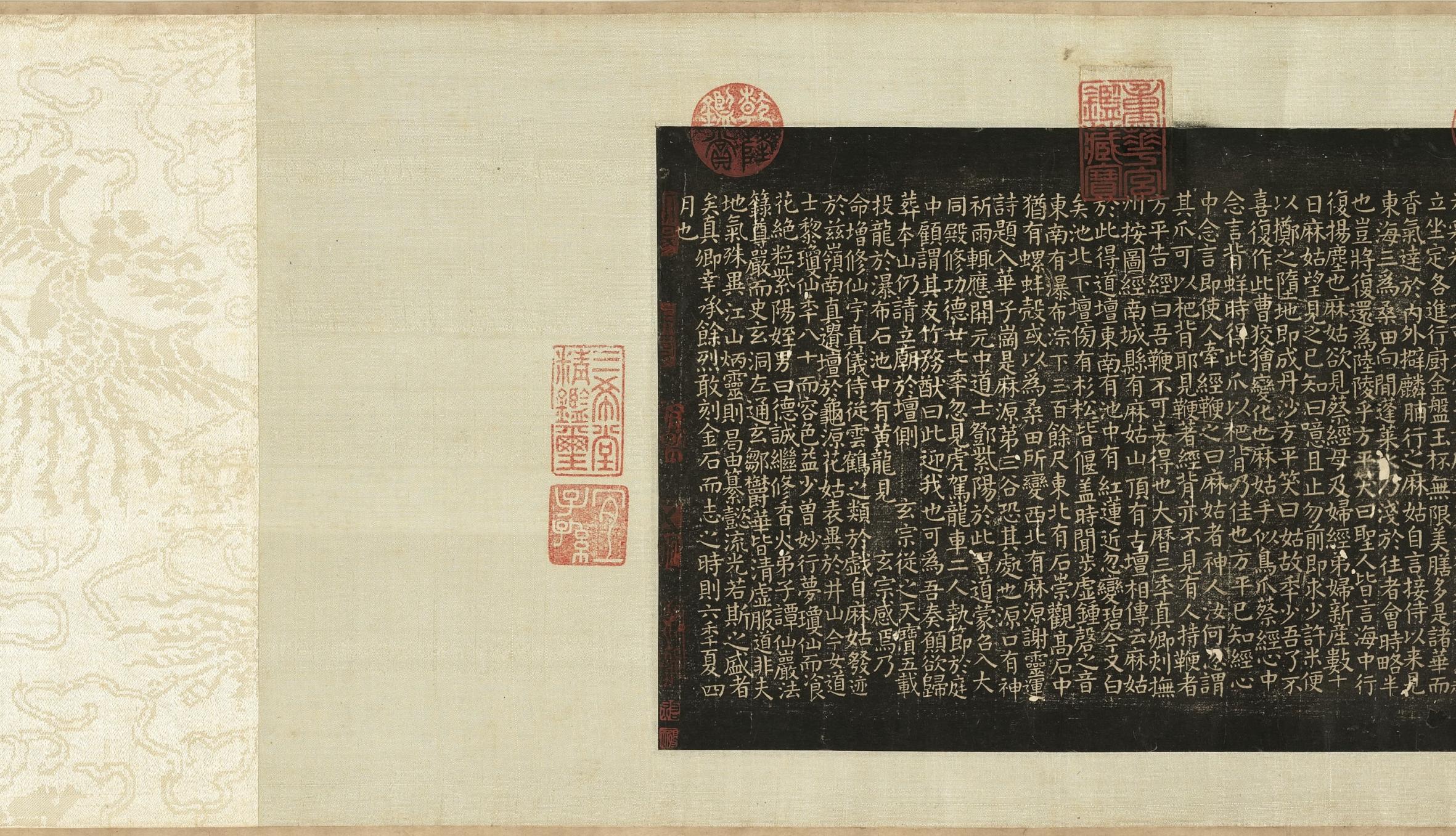

唐搨顏真卿書麻姑仙壇記之一。圖片來源: 國立故宮博物院

唐搨顏真卿書麻姑仙壇記之二。圖片來源: 國立故宮博物院

最後我還是強調的說:寫畫非從修身、讀書、寫字做起不可。畫的所以值得貴重,是根據人品;人品好,就不重畫也重人;何況畫好呢!是一定傳于後世的。顏魯公的字好,他的為人是忠烈剛勁,值得後人景仰。寫畫在古人為制世,在今人爲表懷抱;表懷抱就等於做詩的言志。不讀書,懷抱也寫不出。再退一步說:讀書寫文章花二、三十年工夫不一定好,做詩寫字三兩年不見功;只有畫,可以沒多功夫就畫像。後人取易捨難,不從根本做去卻是不對。畫裏面不加一分學養,和拿放人尺畫出來沒多大分別,有什麼可貴呢? 所以要從讀書修身培養人品做起,再貫徹書畫同源。同樣用筆,不能夠捨本求末啊。」

溥氏講畢,由港大中文系主任林仰山教授作結論說:

「溥先生今天所講的關於字畫哲學都很多,我領會到了一點,畫是表心,看畫就是看心,這我相信。培養人格,只有讀書。平常外國人不相信,他們說:不讀書難道就不能畫嗎?

可是中國的畫家都知道,要寫畫就要培養人格,這我相信。六朝唐人的畫注意寫真,從流傳下來很少的畫蹟看,一種傳神的表演,不得不相信。寫畫要人在景中,王陽明說的『宇宙藏在胸中』,然後才能表現出來。畫為什麼可貴呢?因為畫是通過人的思想,把景和心打成一片,表現了出來,所以是可貴。

我記後:清嘉慶年間一個畫家說,畫竹不是畫竹,而是畫心,這我也相信。至於筆法,我懂得很少。不過,我相信寫畫一定有筆法,筆法是從寫字功夫得來,有技巧,才能表現出來。」

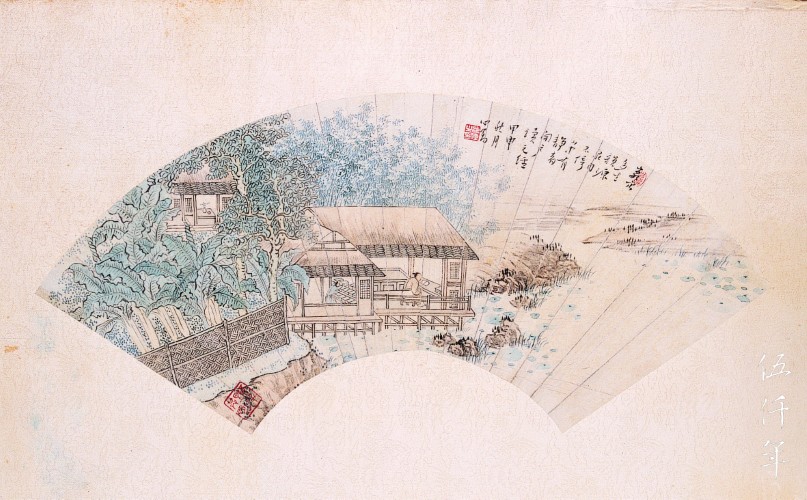

溥心畬先生繪開戶讀元經扇面。圖片來源: 私人收藏

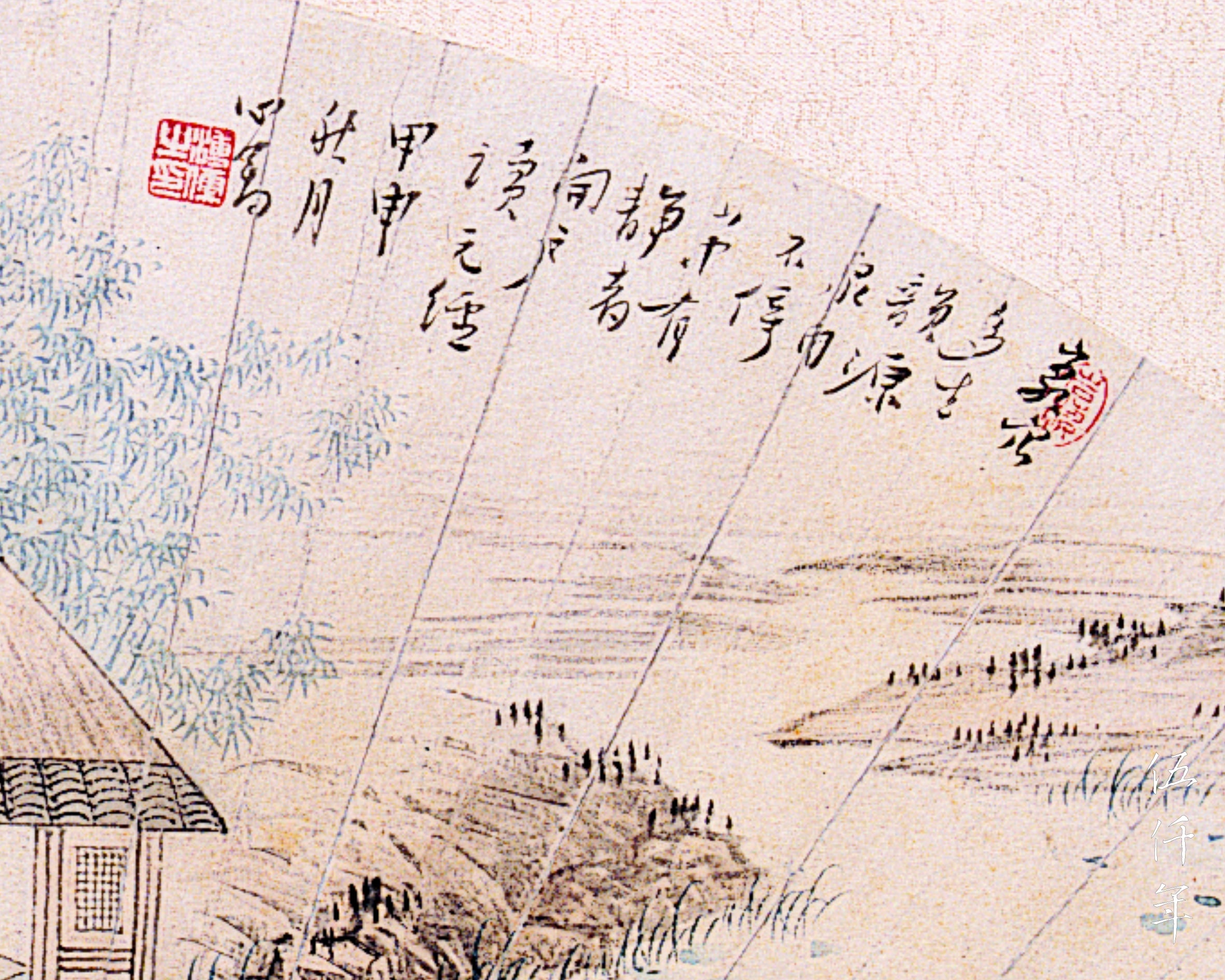

溥心畬先生繪開戶讀元經局部之一。圖片來源: 私人收藏

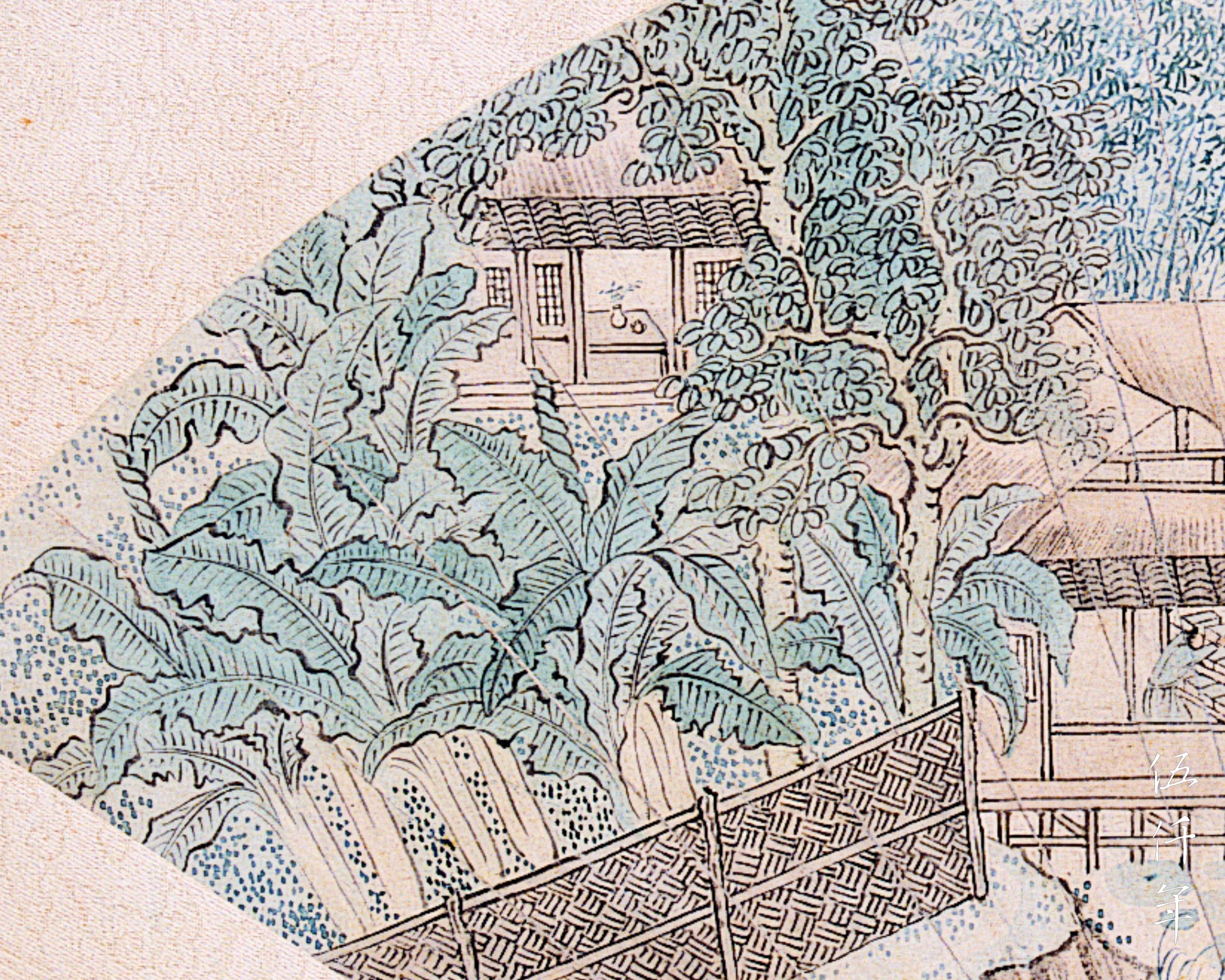

溥心畬先生繪開戶讀元經局部之二。圖片來源: 私人收藏

溥心畬先生繪開戶讀元經局部之三。圖片來源: 私人收藏

連近目次: